01.24

【World MR News】触って、歩いて冒険するVRアトラクション「アバル:ダイナソー」制作事例 4ヶ月で3万人を動員したエンタメVRの秘密とは

未来技術推進協会は1月16日、技術講座イベント「XR(AR・VR)技術講座 ~XR活用の今~」を開催した。会場はワンダープラネット渋谷オフィス。

未来技術推進協会は、「今後発展が見込まれる未来技術の社会浸透の推進」を目的とする若手技術者団体。AI、ドローン、XRなどの最先端技術に関するコミュニティを発展させることで、今後は特に「SDGs(国連が採択した持続可能な開発目標)をテクノロジーで解決すること」に力を入れていくとしている。

今回の講座では、株式会社A440でCTOを務める野村烈氏が登壇した。野村氏は、主にAR/VR分野で、ソフト・ハード問わず横断的なシステム開発、ディレクションに携わっている人物。野村氏は自身が手がけている空間移動型VR「ABAL」の開発事例を中心に、AR/VRコンテンツの開発時に意識すべきことを語っていった。

A440 CTOの野村烈氏。「ABAL」ではシステム開発/ディレクションを担当している。

モーションキャプチャー技術をブレンドする独自の体験

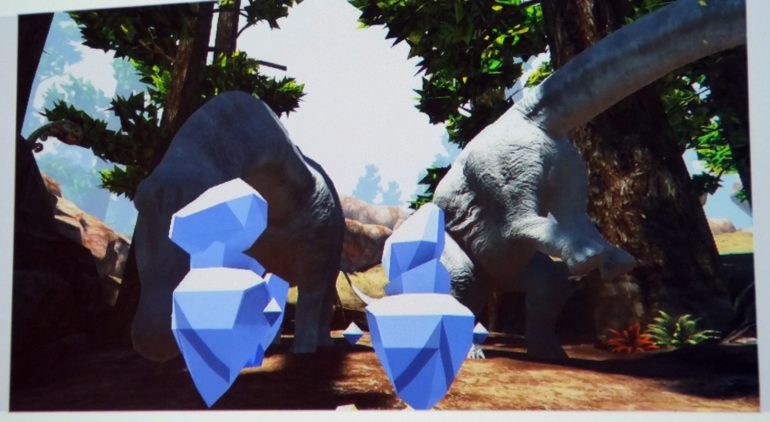

講座で取り上げられたのは、2017年7月から8月まで展開されていた「アバル:ダイナソー」について。6500万年前の恐竜世界に入り込み、恐竜たちが最後に見たと言われる“巨大彗星”を見に行くVRアトラクションとなっている。

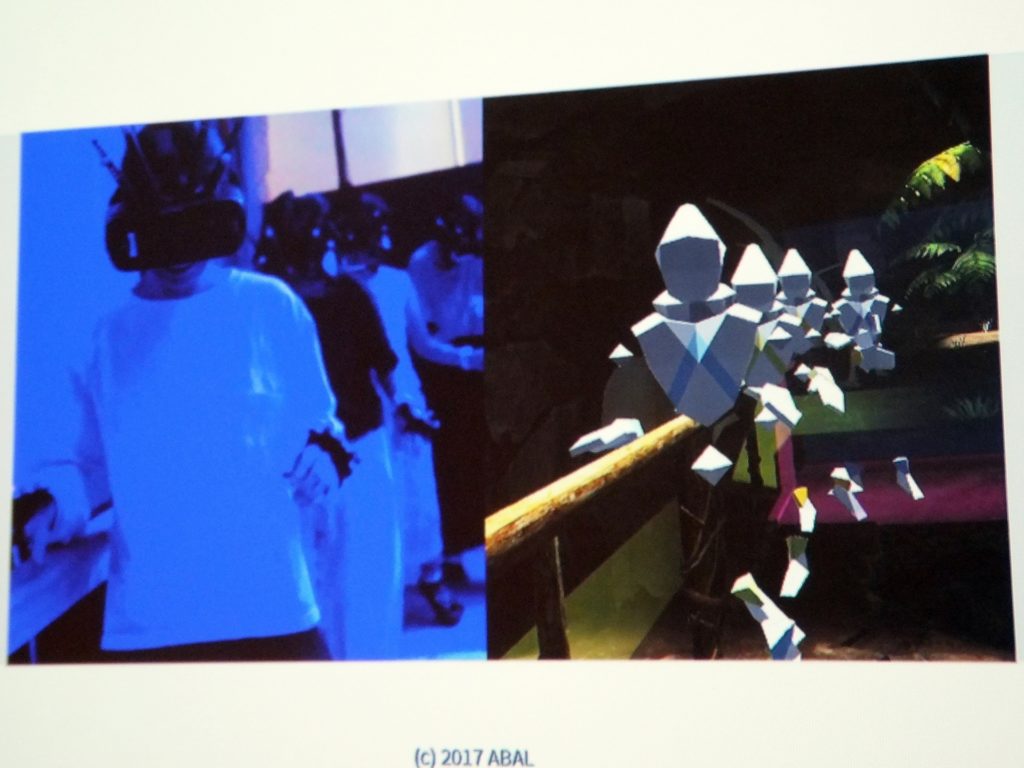

そのベースシステムとなる「ABAL」の最大の特徴は、最大6人の体験者が、実際に空間を歩きながらコンテンツを体験するところにある。体験者は頭にVRヘッドセット、手足にはマーカーを装着し、体験中はお互いをアバターとして認識できる。

体験者の手、足、頭の位置をトラッキングし、VR空間へと反映させる「ABAL」。

グローブは手の動きをそこまで制限しないため、体験者同士で握手をしたり、物を掴むような動きも可能。体験者全員の手、足、頭の位置や動きが違和感なく、リアルタイムで反映されることで、VRアトラクションとして他にはない体験を作り出している。開発チームでは、これを「ABAL体験」と呼んでいるそうだ。

「ABAL」開発で大きなポイントになっているのは、もともとは映像制作などに使用されるモーションキャプチャー技術を応用している点にある。体験者にマーカーを装着するのはそのためで、本来は全く別のVRシステムとモーションキャプチャーシステムをソフトウェア側で1つにまとめることで、多人数の体験者の動きを同時にトラッキングできているという。

今回事例として挙げられた「アバル:ダイナソー」では、単なる実験的なVRコンテンツという以上に、商用利用できるアトラクションとしての運用が実践されている。

体験者を異空間へと連れ出すコンテンツのクオリティはもちろん、体験途中で2つの部屋へ振り分けることで回転率の効率化したり、アプリがクラッシュしてもすぐに同じ進行状況へと復帰できる仕組みを施したり、スムーズな運用体制を意識したそうだ。

不測の事態にも対応できるよう、運用面でも工夫が凝らされた。なお取り外しがしやすいとの理由で、ヘッドセットにはGear VRが採用されていた。

VRをより楽しませるために仕込む「予感」と「ステップ」

野村氏はさらに、「アバル:ダイナソー」制作のポイントを語っていった。まず野村氏が挙げたのは、「現実側に仕込みをすること」。VRやARでは体験前に「何かが起こりそう」と予感させることがとても大事で、「アバル:ダイナソー」では奥の部屋が見えないなどの工夫をした。コンテンツを作る前に、まず現実側で、現実的な「予感」を作っていくのだとした。

現実に「予感」を作る。それが没入できるVR体験への第1歩となる。

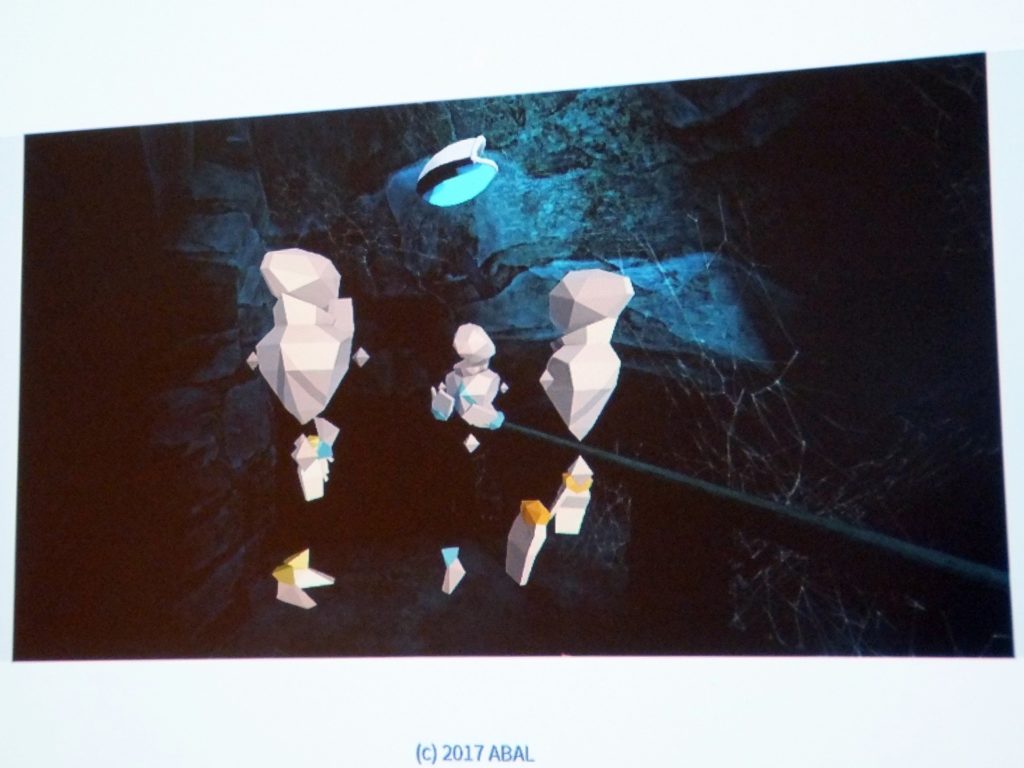

次は、バーチャルへと「現実からゆるく繋ぐこと」。「アバル:ダイナソー」ではいきなり体験がはじまるのではなく、5ステップほどにわけてリアルからバーチャルへと移行させている。

具体的には、1)ヘッドセットを被るとVR内に実際と同じ部屋が再現されている、2)隣の人と握手したり、壁や床に触るようアナウンスされる、3)マーカーを仕込んだ物体を動かし、それを実際に触ってもらう、4)VR内の部屋を上昇させて別の空間へ行く、5)隣の部屋に実際に歩いて移動する、となる。

野村氏がポイントとしたのは、「現実との繋がりを保ったまま、上手く勘違いさせること」。事例では3ステップ目くらいから勘違いがはじまり、現実でも中が見えなかった部屋へ移動することで、勘違いは決定的になる。「一見すると面倒くさい工程だが、ここまでやらないと楽しんでもらえない」とした。

細かくステップを刻むことで現実からVRへと意識がスムーズに移っていく。

その先の部屋では実際に掴める手すりが張り巡らされていたり、蜘蛛の巣をくぐるシーンでは、スタッフがたくさんの釣り糸を垂らして待ち構えていたり、エンタメ要素も盛り込みながら「本当にそこにいるような実感」ができるコンテンツに仕上げている。映像やCM制作で培われた「短い時間でメッセージを伝えるのが長けたチーム」であったことも功を奏し、開催期間44日で体験人数は8000人以上となった。

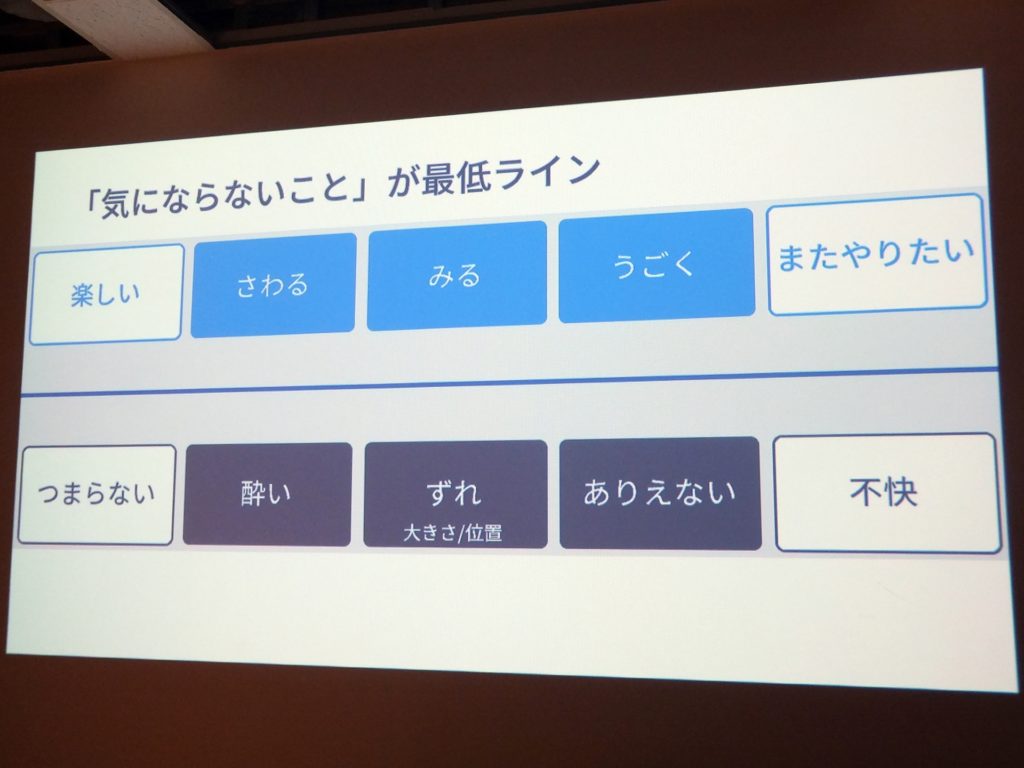

このほか、VRコンテンツとして「気にならないこと」をクオリティの最低限とすること、予測しづらい現場の光源、体験者の動き、電波なども考慮して制作することなどが語られた。

野村氏はARの今後について、「ARはまだまだ一般の人にリーチしていないが、発表が増えてきたグラス型デバイスにその可能性があるかもしれない」と述べた。VRは「コントローラーの可能性、アイトラッキングなど、そもそも技術自体が出揃っていない。解像度や画角はもちろん、VR技術を飛躍させる可能性を持ったディープラーニング、5G、Wi-Fi6などの最新技術に対して柔軟な姿勢で望む必要がある」とした。

野村氏の目下の課題は、「ロケーションベースのVRのマネタイズ」という。ビジネスとして考えた時、体験人数をいかに増やすか、開発コストをどう回収するかなど、悩みどころは多いそうだ。しっかりとしたビジネスモデルが確立されていないだけに、いろいろと戦略を練っている真っ最中だとした。「ABAL」が次にどのような展開を見せるのか、今から注目しておきたい。

Photo&Words 安田 俊亮

「GAME Watch」編集などを経て2018年よりフリーランス。

GAME Watch、週刊アスキー、CONTINUEなど、ゲーム分野を中心に徐々にフィールドを拡大中の編集、ライター、コピーライター。E3やGDCなど、海外を含めた取材経験も多数。