12.04

【World MR News】VRでは行為が進化した――バンダイナムコスタジオによる「Virtual Reality Software and Technology シンポジウム」オープニング特別講演をレポート

11月28日から12月1日までの期間、早稲田キャンパス国際会議場井深大記念ホールでVRのソフトウエアと技術の国際シンポジウム「Virtual Reality Software and Technology (VRST)シンポジウム」が開催された。本稿ではその中から、バンダイナムコスタジオによるオープニング特別講演の模様をお届けする。

実験店舗で手応えを掴み『VR ZONE』を建物ごと作ってオープン

バンダイナムコは多数のIPを所有しており、様々な分野でユーザーに楽しい時間を提供している企業グループだ。その中でも、今回の登壇者である田宮幸春氏が所属するバンダイナムコアミューズメントは、アーケード向けのゲーム機器やテーマパークなど外に遊びに行ったときに楽しめる領域を担当している。

VRエンターテイメント施設『VR ZONE』の開発を統括ディレクションしている、バンダイナムコアミューズメントの田宮幸春氏。

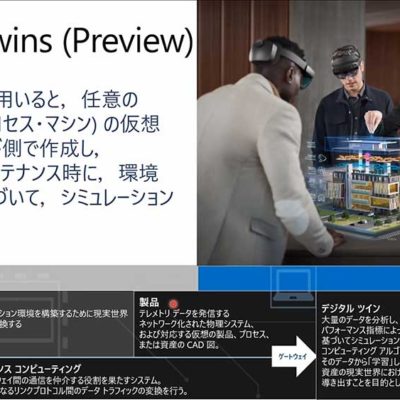

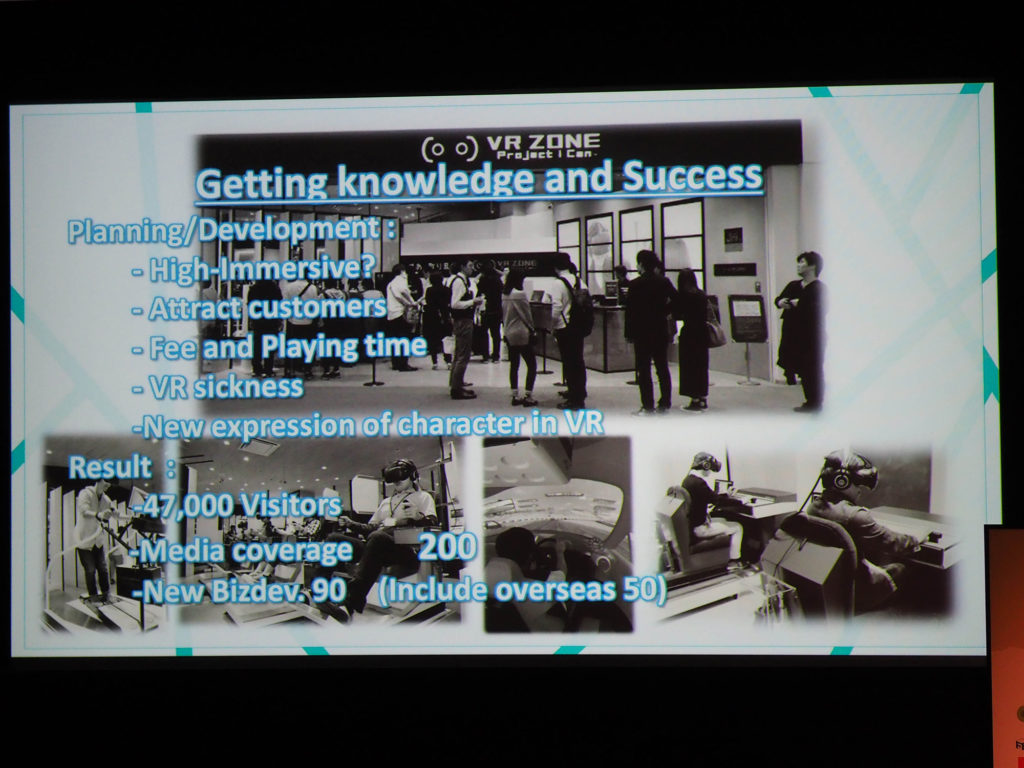

新宿の『VR ZONE』を作る前に、実験店舗の『VR ZONE Project i Can』を2016年4月から半年間、お台場で運営していた。このときは、オーディションという名目で一般の人に参加してもらい、実験が行われている。そこで行われた実験は、200メートルの高さにエレベーターで上り、板の先にいるネコを拾い上げて帰ってくるというものだ。それでも足がすくむ人が出てくるなど、なかなかの好反応だった。

こちらには少し仕掛けが施されており、板がシーソーのように横に倒れるように作られている。また、横風も出しており、外の雰囲気を演出している。このほか全部で9つの作品が用意されており、実際にユーザーが訪れるか実証実験が行われた。

ちなみにこの当時の状況としては、「VR」というと一部のギークなマニアのみが知るハイテク機器という感じであった。そのため、普通のユーザーがこの施設に訪れてくれるのか誰にもわからない状態だったという。

映画館のように時間指定で総入れ替えをするというスタイルで行われたのだが、期間中、全ての枠で満員となった。また、女性の体験者も多く、男女の割合はほぼ半々となっていた。そこで、次のステップに進むことになったそうだ。

『VR ZONE Project i Can』の後、映画とのコラボで『ドラえもん「VRどこでもドア」』を展開。こちらはのび太の部屋からどこでもドアを開くと、南極に行けるというコンテンツだ。実際に地面が揺れるように作られており、外から風が吹く仕掛けも施されている。

その後、東京の新宿に少し大きめの施設『VR ZONE』を建物ごと作り、オープンしている。こちらでは、人気アニメ『エヴァンゲリオン』に3人で協力して乗り込み、敵を倒していくという『エヴァンゲリオンVR The 魂の座:暴走』や、『マリオカート アーケード グランプリVR』などのほか、ペダルを漕いで空を自由に飛び回る『極限度胸試し ハネチャリ』といったコンテンツを提供している。

人気アニメ&漫画『ドラゴンボール』を題材にした『ドラゴンボールVR 秘伝かめはめ波』では、友達通しでかめはめ波の撃ち合いができる。しかしそれだけではなく、しっかり構えて正しいフォームにならないと、ちゃんとかめはめ波が撃てないというところがポイントだという。そのため、VRの中でかめはめ波を放つことができると、本当に大喜びするのだ。

また、『攻殻機動隊』を題材にした『攻殻機動隊ARISE Stealth Hounds』では、テニスコートほどのスペースを使い、バックパックPCを背負って自由に歩き回り戦っていくというコンテンツを用意している。『攻殻機動隊』といえば、作中に出てくる「光学迷彩」が有名だが、VRでは人のモデルを消すだけで姿を消すことができるので、簡単にできたという。

さらに、日本を代表するRPG『ドラゴンクエスト』を題材にした『ドラゴンクエストVR』では、4人ひと組のグループで体験するコンテンツを提供している。こちらは、戦士、魔法使い、僧侶になり、大魔王ゾーマを倒す冒険へと旅立っていく。

今年の9月には、大阪の梅田にも『VR ZONE』をオープン。こちらはで、オープン時に『ゴジラVR』の提供を開始しており、ゴジラの大きさが感じられるコンテンツとなっている。

現実世界からバーチャル世界へコンテンツを提供する最初の一歩が極めて重要

続いて、バンダイナムコ スタジオの本山博文氏より、3つの観点から取り組みの紹介が行われた。まずは、「子供のためのVR」だ。

バンダイナムコ スタジオ 本山博文氏。

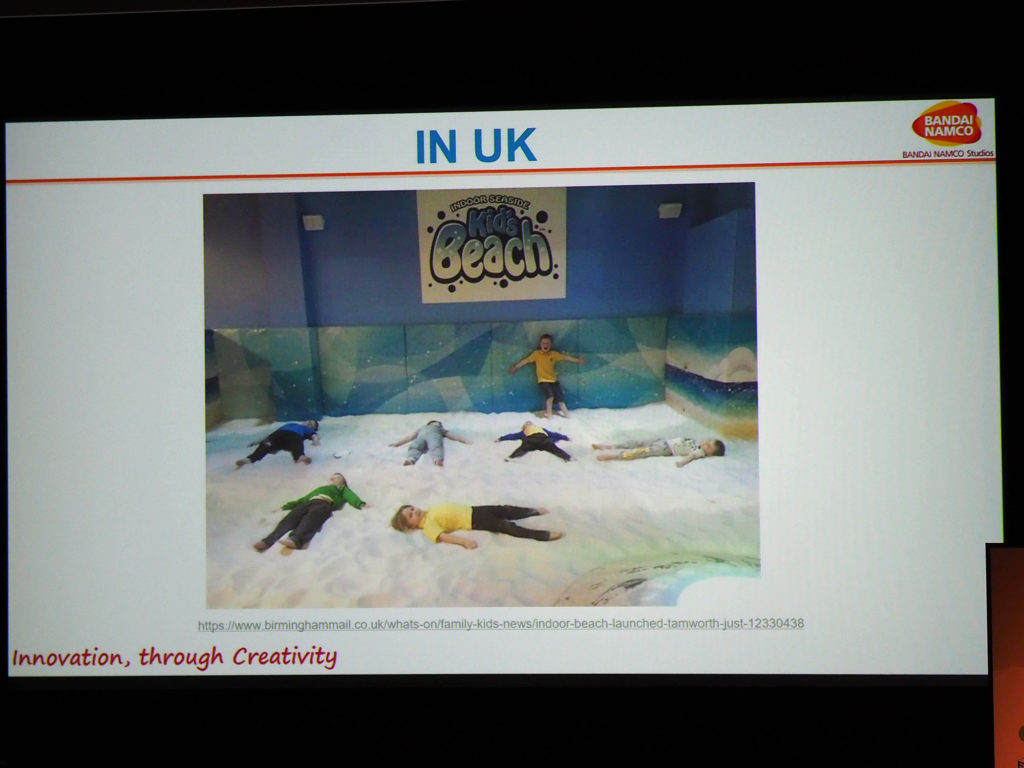

2015年10月に、子供のためのデジタルな遊び場として『Kid’ Beach』をショッピングセンターでオープンしている。コンセプトは、砂場にプロジェクションマッピングで海と魚を投影し、魚を捕まえるというもの。仮想水面を作っており、しっかりすくわないと魚が捕れない仕組みになっている。こちらは日本だけではなく、中国、タイ、イギリスでも展開している。

普通の砂場の上で寝っ転がるということはありえないが、こちらでは世界中どこでも見られる光景なのだとか。それは、子供たちが本当のビーチだと認識しているためだと本山氏はいう。

VRヘッドマウントディスプレイには、様々な問題があり、子供たちには不向きだ。しかしこの『Kid’ Beach』は、床面と壁面のプロジェクションと立体音響で、ビーチを再現している。子供たちにとっても十分に広く感じる砂場投影で、海を体感することができる。また、白い砂を採用することで、投影が向上。これにより、VRヘッドマウントディスプレイを使わず多人数で気軽に楽しめるリアルな海遊びをデザインしている。

バンダイナムコスタジオでは、VRの遊びにとって現実世界からバーチャル世界へコンテンツを提供する最初の一歩が極めて重要だと考えている。『Kid’ Beach』の最大の特徴は、バーチャル世界に入る視覚だけではなく、足からの触角も実現しているところだ。足から冷たい感触を得て、そこに海の映像を重ねることで、実際の海で感じる冷たい海水の体験を最初の一歩でできるようにしている。

VRは現実を使用することでリアルティがぐっと高まると、本山氏はいう。現物の海の砂を使用することで、手からの触角刺激によりリアリティを高めることに成功している。子供たちはここから海遊びの記憶を思い出し、リアルに感じるのである。

『Kid’ Beach』ではコントローラーは使用せず、現実と同じ体験をテクノロジーで表現している。海遊びと同じことをすれば、海遊びの体験ができ、そこにはチュートリアルなども存在しないのだ。

海遊びに必要な、現実と同じスペース。現実と同じ遊びをすればシステムがそれを受け持って、フィードバックすることで子供たちのVRを実現しているのである。

MRは現実世界にデジタルを重ねるためテーマパークと相性がいい

バンダイナムコ スタジオでは、世界で初めてテーマパーク向けのMixed Realityコンテンツを2017年に開発している。それが、マイクロソフトの『HoloLens』を使用した、3人プレイのパックマンゲーム『PACK IN TOWN』だ。

わずか1ヵ月で開発を行い、2017年の「アルスエレクトロニカ」に展示。その後、日本のテーマパークに導入され、8000人のユーザーが体験している。

なぜ、テーマパーク向けのMixed Realityコンテンツを作ったのだろうか? このMixed Realityは、現実世界にデジタル世界を重ねる技術であるため、テーマパークのように環境を作り込んでいる場所ほど相性がいいのである。

テーマパークは、現実環境をさらに面白くする場所であるため、デジタルを追加するだけで楽しめるのだ。ここがVRとの大きな違いでもある。また、VRと異なり、ゼロから世界を作る必要がない。そのため低コストで作ることが出来るのも特徴だ。

本山氏からは最後に、デジタルプレイグラウンドとプレイアブルシティの新展開について紹介が行われた。今年の10月に、東京・立川の立川髙島屋S.C.にオープンしたのがデジタルプレイグラウンドの『屋内・冒険の島 ドコドコ』だ。

これまでのビーチからアイランドに大きくスケールアップしており、複数のアトラクションでデジタルプレイグラウンドを実現している。いずれのコンテンツも、したくても出来ない冒険を、楽しい体験として得られるようにしているのだ。

ここで再現している滝も、流体シミュレーションを使って実現している。木の葉を流すと、自然に流れていく。こうしたものは、ただのアニメーションにしてしまうと、一瞬で子供たちに飽きられてしまう。しかし、流体のようにランダムでリアルに作り込むと、いつまでも見続けているという。

また、『PACK IN TOWN』の拡張も行われており、Mobilityと一緒に作って新しい体験ができるように挑戦して作っているそうだ。こちらは12月4日から開催される「シーグラフアジア2018」にも出展される。

VR HMDとコントローラーの登場で体験をデジタル化できるようになった

ここで再び田宮氏が登壇。エンターテイメントの作り手が、VRについてどのように考え取り組んでいるのかについて紹介が行われた。

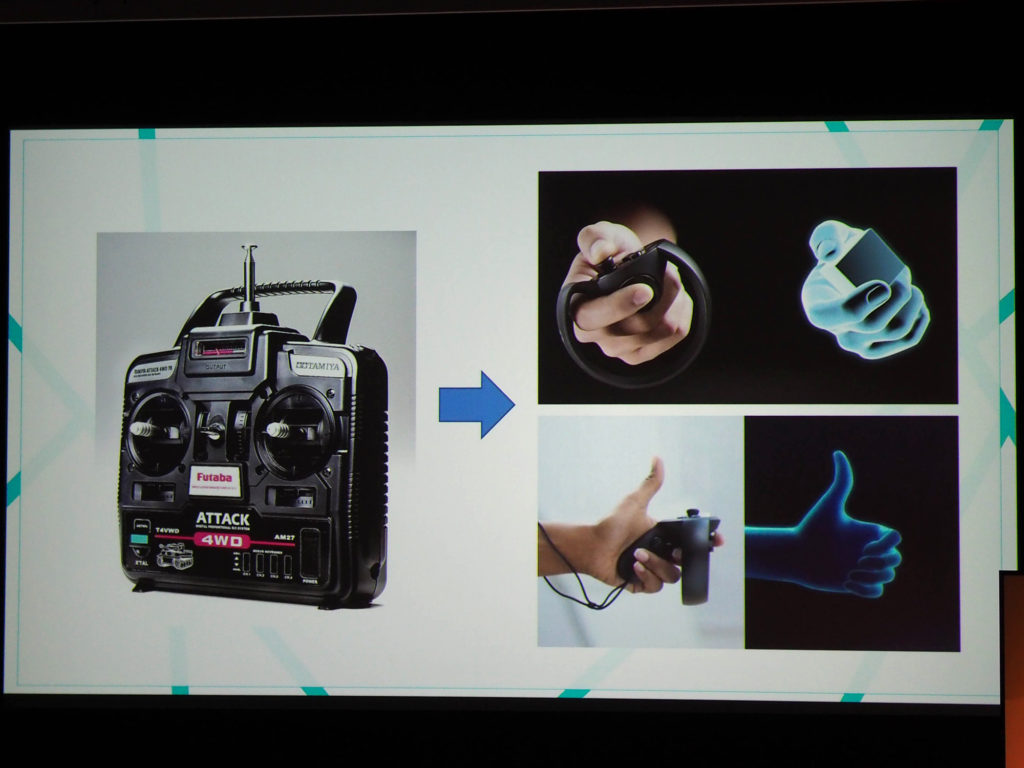

まずは、VRにおいての技術革新の話だ。VRといえば、たいていの人が思い浮かべるのがVRヘッドマウントディスプレイだろう。しかし、ゲームを作る側から見るともうひとつ強烈だったのが、コントローラーだという。このふたつがあったからこそ、面白いことができるようになったのである。

VRヘッドマウントディスプレイの登場で、スクリーンの向こう側に行けるようになった。主観視点で、そこにいるかのように景色を見渡すことができる。これは、技術的に知覚がひとつ進化した形だ。

その一方で、開発者にとってが嬉しかったポイントは、コントローラーを使ってスクリーンの向こう側に手を突っ込むことができるようになったところだ。これはデジタルにおいて、行為が一段階進化したと田宮氏はいう。

一般的なゲームコントローラーは、言ってしまえばリモートコントロールである。スクリーンの向こう側にあるキャラクターなどを、遠隔コントロールするものだ。しかしVRのコントローラーは、操作方法を教えるまでもなく動かせて、手の形や姿勢をそのままCGの中で再現することができる。CGに写っている手が、自分の手であると実感しながら動かすことができるというわけだ。

このふたつが揃うことで、試行錯誤のループがCG世界の中で自然に回るようになったのだ。これにより、体験がデジタル化できるようにもなったのである。その結果、エンターテイメントの分野では虚実織り交ぜた体験ができるようになった。

もうひとつは、デジタルな体験になったことで複製が可能になり、何度でも同じ体験を再現できるようになった。大量生産できるようになったということは、ビジネスになるということでもある。

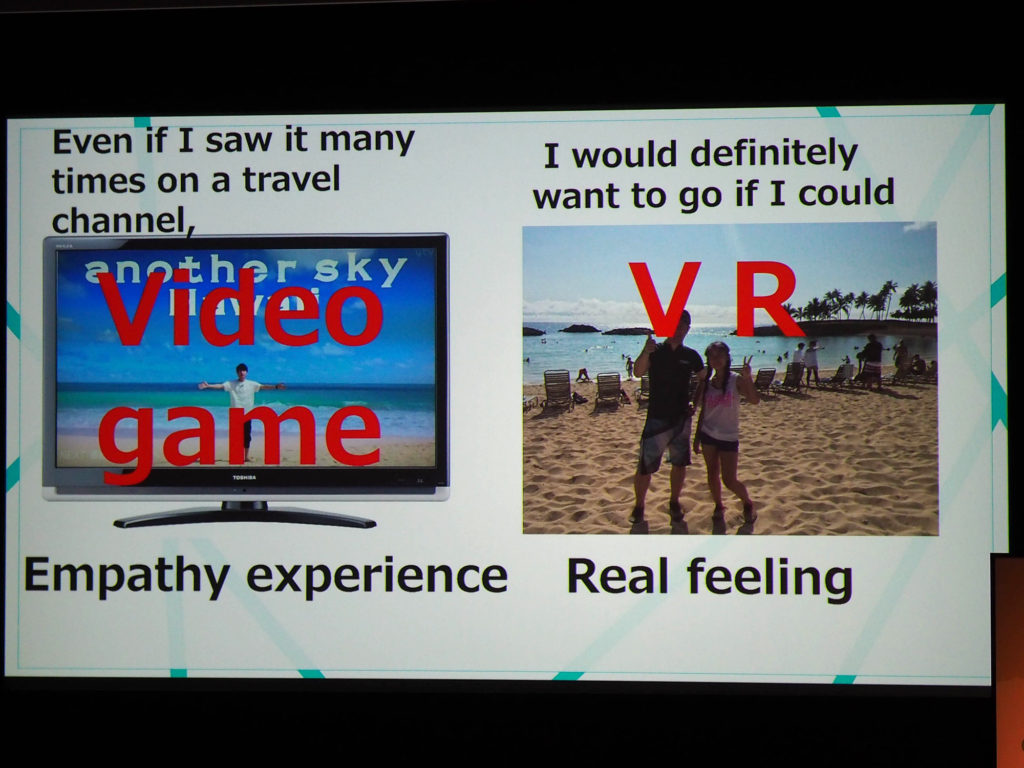

それでは、VRはこれまでのエンタメとなにが違うのだろうか。たとえばテレビでハワイ旅行のレポートをしている番組があるが、どれだけそのような番組を見ても、ハワイに行きたいと聞かれたときに「行きたい」と答えることがほとんどだろう。

田宮氏によると、これは共感と実感の違いであるという。あくまでもテレビで見ているのは、スクリーンの向こう側世界に共感して想像しているのである。一方、実際にその土地に行って感動することとは大きな差がある。これがゲームとVRの間で起きている差でもある。

これまでのエンタメは、スクリーンや部隊の向こう側で行われているものだ。それに対して、我々は主人公の感情を想像して共感して楽しんでいるのである。こうしたものを、田宮氏らは「客観エンタメ」と呼んでいる。このスタイルで一番強いのは、ストーリーだ。

ではVR何かというと、こちらは「主観エンタメ」となる。そのスタイルは、これから発明しなければいけないという状態だ。VRでは、自分に直接降りかかる体験と自分に沸き起こる感情を楽しむという、これまでにないエンターテイメントであるため、非常に面白みを感じている田宮氏は語っていた。

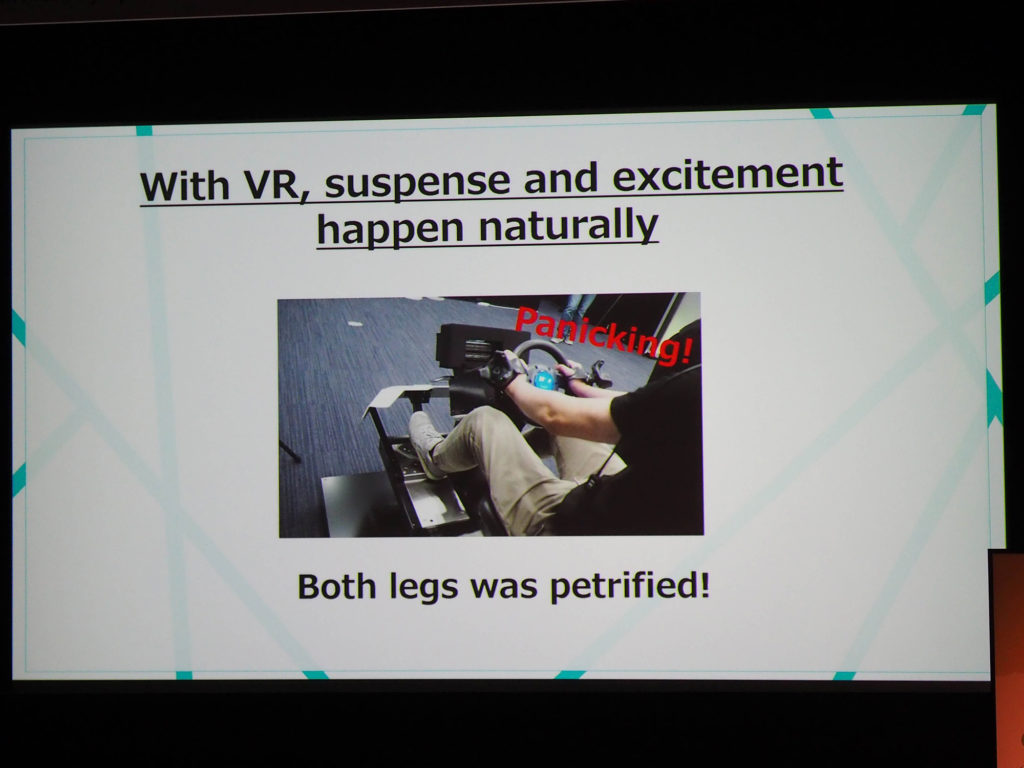

ドライブゲームを作ったときに、プレイヤーにブレーキを踏んでもらう行為は不可能に近いという。多くのプレイヤーはフルスロットルでコーナーに突っ込み、壁にぶつかってから気が付くからだ。これは、メーターや様々な情報を画面に表示しても効果はないという。

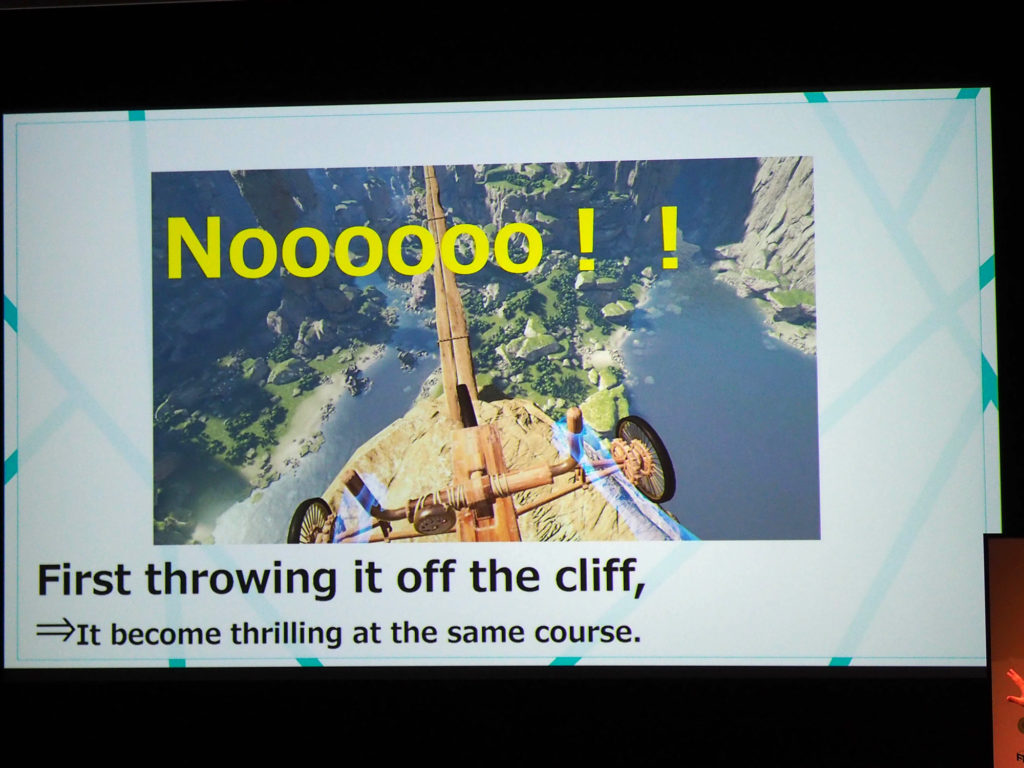

一方、『マリオカート』のようにドライブゲームをVRで再現すると怖くてアクセルを踏むことができなくなる。アクセルを踏んでも、あまりの速さにびっくりしてしまうからだ。また、『極限度胸試し ハネチャリ』というコンテンツは、最初に崖の上から飛び降りるようになっている。しかし、数名は崖から先に進むことができずに諦めてしまう人がいるのだとか。1プレイ1000円ほどかかるのだが、それでもすごい体験をしたといいながら帰っていくのだそうだ。

開発者側がVRに魅力を感じているのはこうした部分で、主観エンタメという新しいジャンルが生まれることで、これまでとは異なるエンタメが生まれるのではないかというところに魅力を感じていると田宮氏はいう。

「期待通り、予想以上」を念頭に置いてコンテンツを作成

同社では、「期待通り、予想以上」というキャッチコピーでコンテンツが作られている。体験する前に感じる想像したところはそのまま体験でき、体験したときに何が起こるかというところで、予想以上の驚きが味わえるのがVRなのである。これは主観エンタメ特有の特徴でもある。

こうしたものを実現するために、本当に体験したら何が見えるのかということや、何を感じるのかというところを、徹底的に追求している。例えばドラえもんのどこでもドアを、裏側から見たときに何が見えるか? というようなことを真剣に考えていくのだ。

こうしたものは原作にも登場しないのだが、VRで世界を作るときは答えを出していく必要があるのだ。その結果、「本当はこうだったんだ!」という感想が生まれてくるのである。

『VR ZONE』のキャッチコピーは「さあ、取り乱せ。」だ。同施設の様々な場所からは、叫び声が聞こえてくる。これは、体験をリアルに作っているから叫び声が起こっているわけではない。むしろ、叫び声を上げさせる作りにしているから、その結果として体験がリアルに感じるという仕組みを利用して、体験価値を上げているのである。

『極限度胸試し ハネチャリ』の開発中盤、ほぼ挙動なども出来上がった頃、結果として面白くないことに気が付いたという。そこで開発チームは難易度を上げるという方向にいこうとしたのだが、そうした考えをストップさせている。

その代わりに、最初に崖の高いところから垂直落下させるようにした。そこで、「あなたは飛べませんよ」という感覚を感じてもらうようにしている。これにより、必死でペダルを漕ぐようになり、「自分が落ちるかもしれない」と思うようになり、ちょっと風が吹いただけでも慌ててしまうようになった。

これはどういうことかというと、VRはしょせん錯覚という感覚であると田宮氏はいう。現実と同じ信号を送ることは、まだできない。そのため、頭のどこかでこれは現実だと信じてもらう必要があるのだ。

そこで、最初に思わず身体が動いてしまったり、声が出てしまったりする要素を意図的に盛り込んでいる。そうすると、身体が動いた後で脳みそが後から付いてくるようになるのだ。そこまで持っていけると、あとは開発者の手のひらの上だ。何をやってもリアルだと感じて、最後まで感じてもらえるようになる。

こうした魔法を掛けることを、コンテンツの冒頭で行っているのだ。身体が信じれば、心も信じるのがVRなのである。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑紙の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。