07.04

【World MR News】建築設計の文脈からとらえるAR/MR――「AR Service Design Meetup #1」レポートその③

話題になったARサービスのデザインプロセスが学べるミートアップイベント「AR Service Design Meetup #1」(主催:MESON、共催:サイバーエージェント XRギルド)が、6月21日に東京・渋谷のAbema Towersで開催された。本稿ではその中から、石田康平氏によるセッションの模様をお届けする。

▲石田康平氏。

■ARやMRは空間との親和性が高い

今回の登壇者の中で異色の存在だったのが、現在東京大学大学院で建築デザインを専攻している石田氏だ。未来の建築や都市構想がどうなっていくのかが興味の対象だという。テクノロジーの普及によって変わっていく自然環境や人間も変わっていく。そうした中で、建築がどうあるべきか考えているそうだ。

石田氏が以前考えた作品に、自動運転と建築の可能性を考えたものがある。自動運転では運転席がいらなくなるため、ひとつの部屋のようなものになる。ひとつの部屋のようになるということは、モビリティではなく建築空間になると捉えて設計を行っている。

モビリティは動くものだが、こちらの作品はモビリティ同氏がくっついたり離れたりする。そうした中で、人の関係性作っていくというユニークな設計になっている。このくっついたり離れたりというものを建築の文脈に乗せると、「メタボリズム」になる。

「メタボリズム」とは、1960年代に未来の都市を考えるムーブメントとして日本から発生した建築家の運動のことをさしている。ステートメントでは「建築は新陳代謝すべきである」というようなことがのべられている。従来までの建築は、機械として設計して壊れたら全部捨てるというようになっていた。しかし、ひとつの生命体として建築を捉え、どこかがおかしくなったら交換し、細胞が新しく生まれ変わるように建築も続いていくことができるというものだ。

ここで重要なポイントは、「建築が生命になる」ということよりも、その概念を作ったことで後の建築家が応用して新しい都市を考えたり、未来を考える種になったりしたことだと石田氏はいう。

▲真ん中は汐留にある「中銀カプセルタワービル」だが、カプセルひとつひとつが細胞でそれが幹に刺さっており、交換が可能な作りになっている。しかし交換コストが高すぎるため、ひとつも交換されることなく壊されることになるかもしれない。

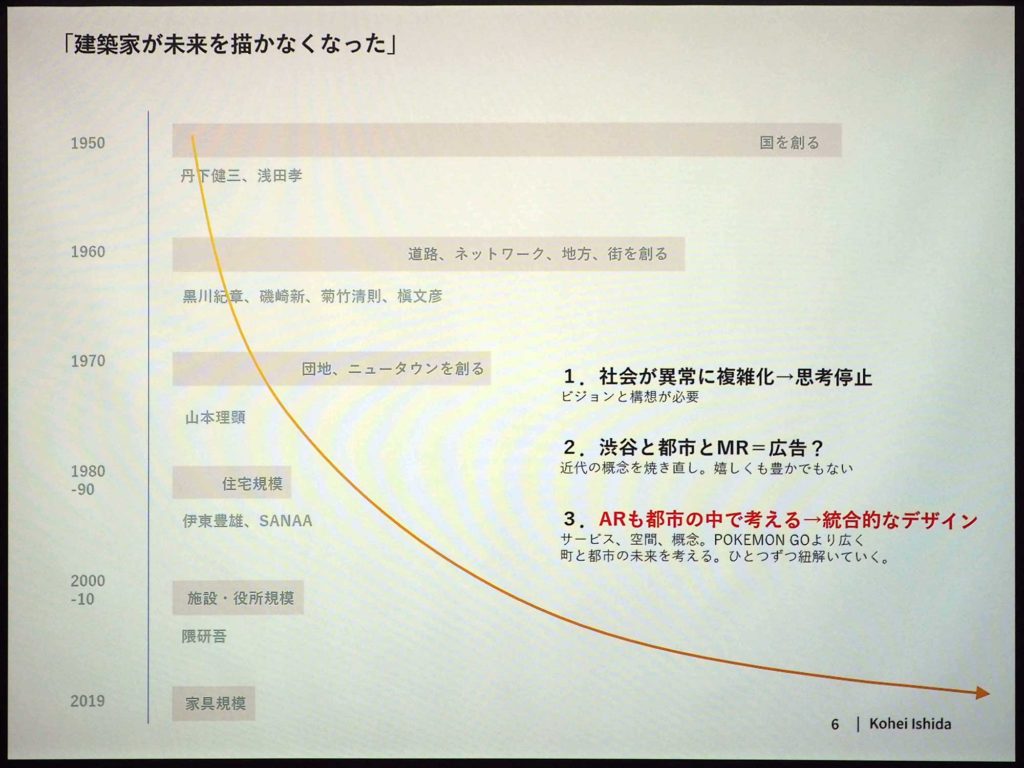

1950~1960年代は国を作っていたが、最近は建築家が未来を描かなくなったと言われている。1960~1970年代あたりになってくると、スケールが小さくなり団地やニュータウンを作っていれば良いという感じになってきた。

このように、時代と共にスケールが小さくなっていく中で、どのような未来を描くかという話をしている。

建築が描く構造のスケールは狭くなっているが、社会は複雑化している。そこで大きな絵を描いていきたいところだが、誰も出来ていない状態である。それは複雑で要素が多すぎるため、考えることができないからだ。石田氏は、こうした状態はある種の思考停止だと考えている。

ARやMRは、空間と親和性の高い技術だ。都市とMRを融合したものがあるが、ただ広告が貼ってあるだけだったり、ネオンがぶら下がっているだけだったりするものが多い。しかし、それが本当に10年、20年作って行きたい街や都市であるかというと疑問だ。

ARのサービスやプロダクトは多数あるが、それが街の中でどういう暮らしを作っていくのかといったことや、どういう日常を作っていくのかといような思想が、重要なのである。

石田氏は、昨年夏にARやMRで設計を手がけようと考えた。そのきっかけとなったのは、建築は基本的に壁などのものを作っていくものだが、それが必ずしも“もの”として存在している必要はないということに気付いたからだ。

スマートフォンが廃れた後にスマートグラスが普及し、みんなが掛けている状態になったとき、たとえ物質としてそこに存在していなかったとしてもみんなが見えている壁があったら、それは建築の一部と言える。

バーチャルな壁はすぐにオン・オフが出来たり、アニメーションを付けて踊らせたり、あるいは誰かにギフトとしてあげたりと、新しい概念を持っている。バーチャルな壁だからこそできることもあれば、物質だからこそできることもある。それを一体的に設計していくことができるのではないかと考えた。

石田氏が設計とパースを手がけたMR×建築の作品が「バーチャルリノベーション:共鳴の渋谷」だ。こちらは、スマートグラスが普及した2035年の渋谷スペイン坂をテーマにしている。その中にバーチャルな壁があり、立体的に設計された世界で人々が暮らしているという作品だ。

こちらは、青山のスパイラルで開催された展示会でも展示され、6000人が訪れたそうだ。スマートグラスを外すとただの模型が並んでいるだけなのだが、スマートグラス越しでバーチャルな壁や家具が見られるようになっていた。

グラスをかけると、バーチャルな壁や建具が浮かび上がります。

スマートグラスの世界観では、物質でなくても「見える」壁があればそれは建築の一部。

バーチャルな壁だからこそできることもあり、物質とバーチャルの一体的な設計が未来の建築設計だと考えています。

展示は最終日。ぜひ。#クマ財団 pic.twitter.com/3YdgQ50k5I

— 石田 康平 (@koheii_g) March 24, 2019

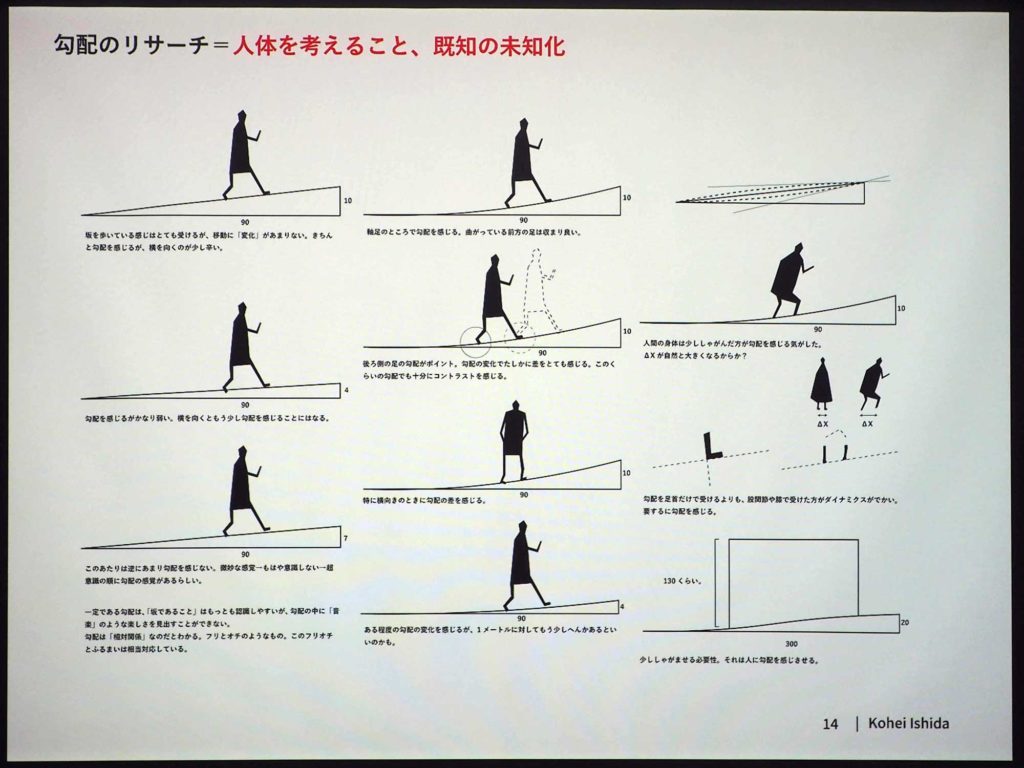

MRを使った設計では様々なポイントがある。石田氏は、バーチャルな壁は重要で、それが物理的な壁と等価にあると仮定したときに、自分がどこにいるかわからなくなっていくと考えた。さっきまであった壁が空間になったり、壁なのかなんなのかわからなくなったりと、視覚変調で建築は作っていく。そこで、それ以外の情報が必要となってくるのだ。そこで、“勾配”をテーマに設計を行っている。

勾配は、坂などの傾きだ。それがあることで、だいたい自分がどこにいてどちらを向いているかわかる。展示の際、スペイン坂の勾配を実際に再現している。グラスを掛けて、歩いて覗きながら体感出来るようにしているのだ。

勾配の取り方も街に出て勾配を測る機械で調べ、人が座るのが何度か、あるいは歩いていてしんどいと感じる角度ははどれぐらいかということを調査し、それらをまとめていった。勾配は3~4cm変わるだけでも全然違い、直線で変わっていくのと緩やかに変わっていくだけでも違うという。それらをひとつひとつ紐解いていきながら、設計を行っている。

坂を考えるというのは空間を考えているということであるため、人体を考えているということになると石田氏はいう。移動は目で感じると言われるが、坂に乗ったときには目で感じているわけではない。勾配に乗ると、アキレス腱のあたりが張る。膝と腰が落ちるため、体が少し前のめりになる。このように、足が少し変わるだけで体全体が動き勾配が感じられるのである。

VRのように触覚を再現すればよいという話ではなく、体全体で感じているストラクチャなのである。そうしたことを検討していくことで、知っているつもりでいたことが全然知らなかったわかり、それがわかってくることで新しい設計言語が生まれてくる。ARのことを考えながら物理や都市のことも考えて、設計を行っていくことができるようになるという。

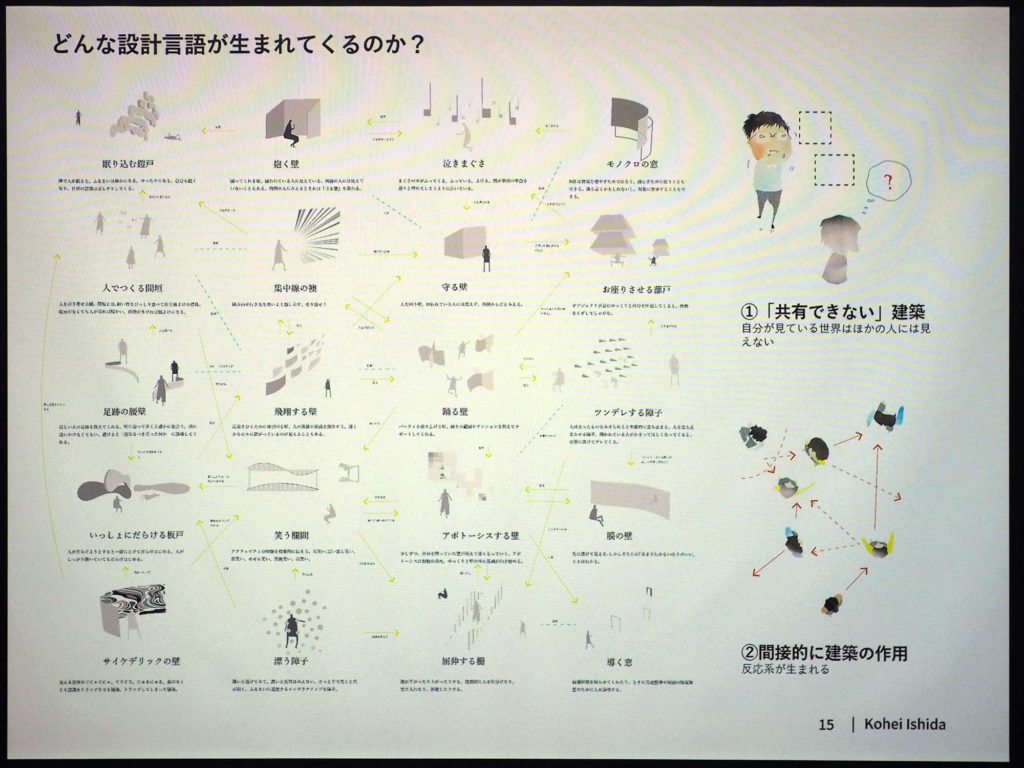

壁も様々なスタイルがあるが、それらは図面のフォーマットですべて書いている。飛んでいく飛翔する壁や、一緒にだらける坂戸などひとつの生き物のように振る舞う。MRや建築を考える上で、一番面白いポイントは、グラスを掛けている人が何を見ているのかわからないところだと石田氏はいう。

建築は基本的に共有構造であるため、何を見ているかがわかる。グラスを掛けているときは、その人にしか見えていないダンスしている壁などがあるのだ。急に叫び出したりうなる人もいたりするかもしれない。新宿の街中でそうした人がいるとヤバイ感じだが、しかし、全員がグラスを掛けている世界ではそれが当たり前になる。

そこで何も反応しない人のほうが変わっていると仮定したときに、建築はこれまでダイレクトに作用していたが、それぞれ個別に持つ建築があり、共有はされていない。しかし、板戸がだらけはじめるなど建築が生まれることで、人の振る舞いも変わる。つまり、建築は間接的に作用してくるのである。それが設計的にも面白い構図だったという。

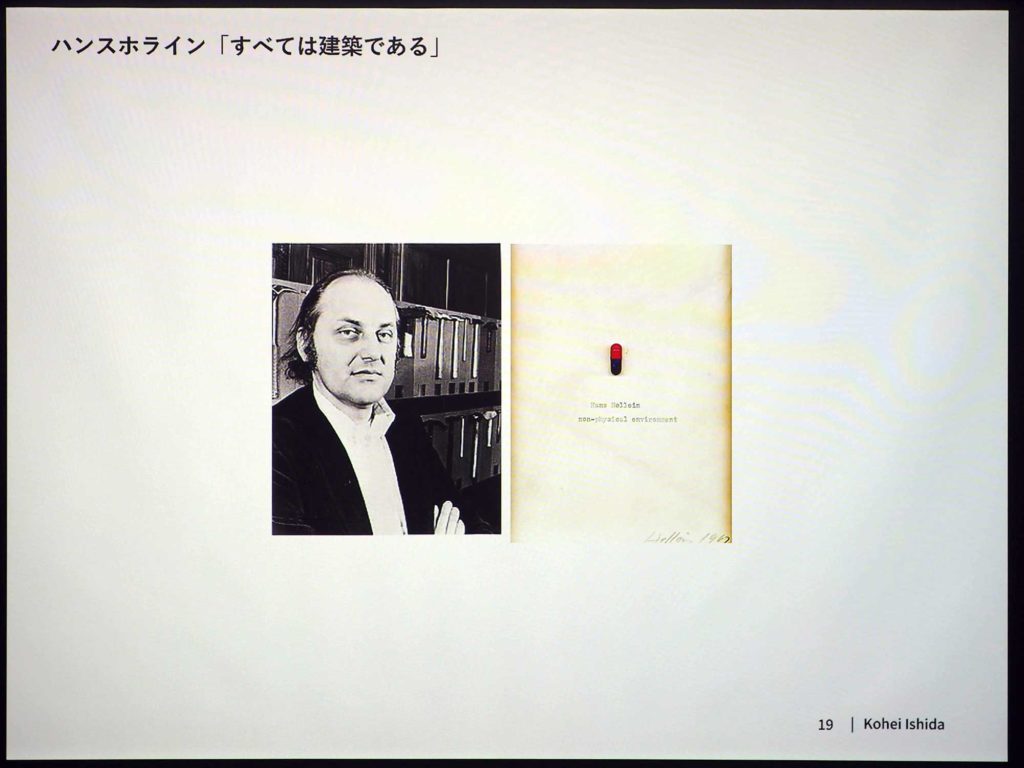

ハンスホラインという建築家は、「すべては建築である」という言葉を述べている。これは、今いる自分がいる環境が悪くて体調が良くないときに、建築環境を良くして改善することもできる。また、薬1錠を飲んで改善することもできるため、それは建築的行為と呼んでいいだろうという趣旨の内容だ。

ある種建築としての限界を感じており、建築がリーチ出来る範囲も把握した中で、すべてを等価に扱って設計していくということで、これはARの概念にも近いと石田氏は語る。

構想を描いていくというのは文脈を作っていくことだ。その中で何を考えていくのかは、常に流れの中で行われるもので、単発では求められない。それは言葉だけでもビジュアルだけでも弱く、映像にしたり体験したりすることが重要となる。

そうしたビジョンを描いていきながら行き来して、未来を構想していくことがARのひとつのサービスを考えるときにも重要なのである。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。