07.04

【World MR News】AR×リアル謎解きゲームから学ぶARエンタメ系サービスの重要なポイント――「AR Service Design Meetup #1」レポートその①

話題になったARサービスのデザインプロセスが学べるミートアップイベント「AR Service Design Meetup #1」(主催:MESON、共催:サイバーエージェント XRギルド)が、6月21日に東京・渋谷のAbema Towersで開催された。本稿ではその中から、ENDROLL CEO 前元健志氏によるセッションの模様をお届けする。

▲司会は“ARおじさん”こと、MESON COOの小林佑樹氏。

■AR系エンタメサービスにおける重要なポイントとは?

トップで登壇したのは、ENDROLL CEOの前元健志氏だ。同氏からは、「AR謎解きゲーム 渋谷パラレルパラドックスの成功と失敗から考えるARエンタメ系サービスのココが重要」というテーマでセッションが行われた。

▲前元健志氏。

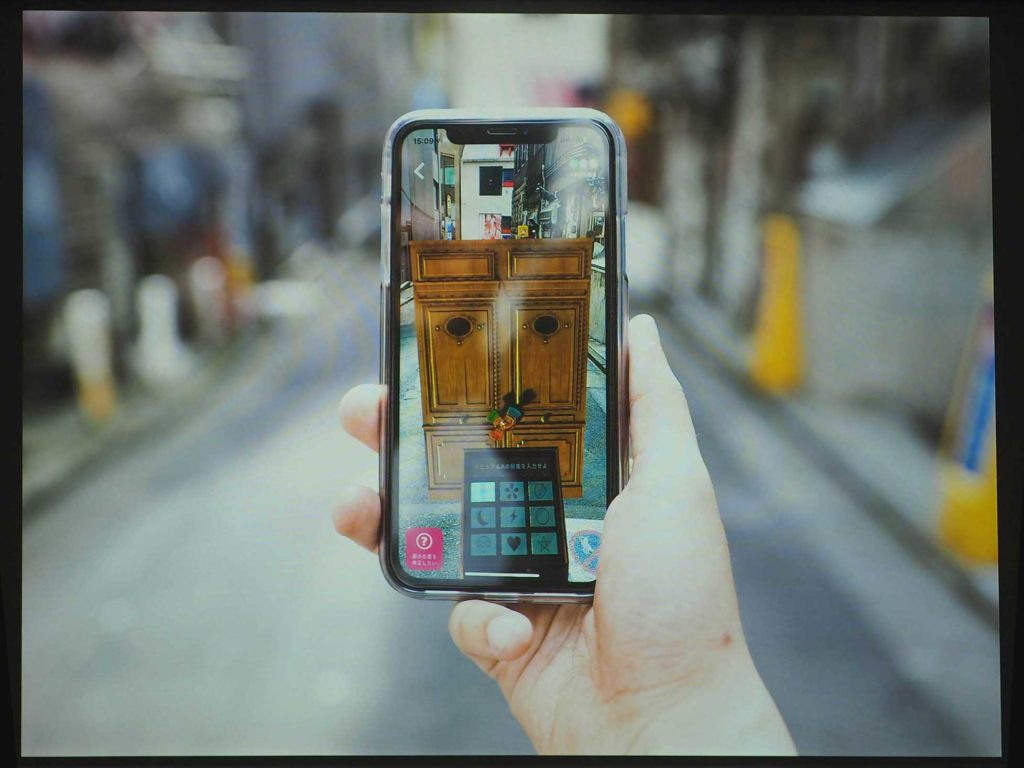

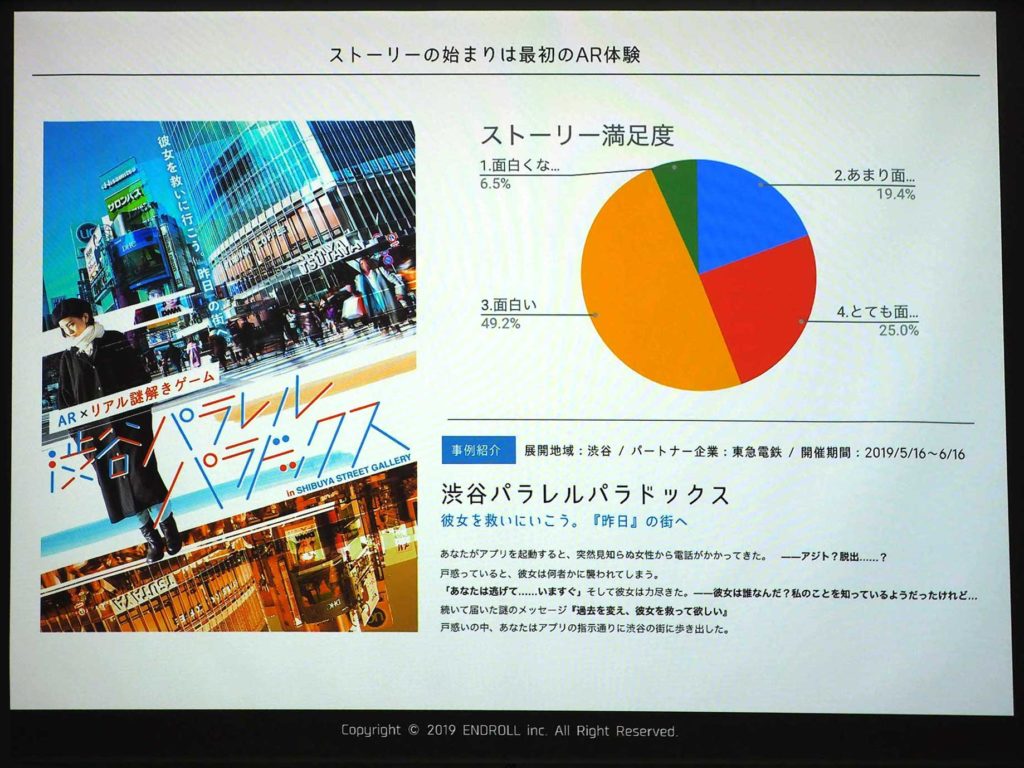

『渋谷パラレルパラドックス』は、東急社内ベンチャーのROADCASTとのタイアップで生まれた、ARを活用した体験的な謎解きイベントだ。この企画が生まれた背景としては、現在渋谷が再開発中で閑散としているため、街を彩るためのものである。

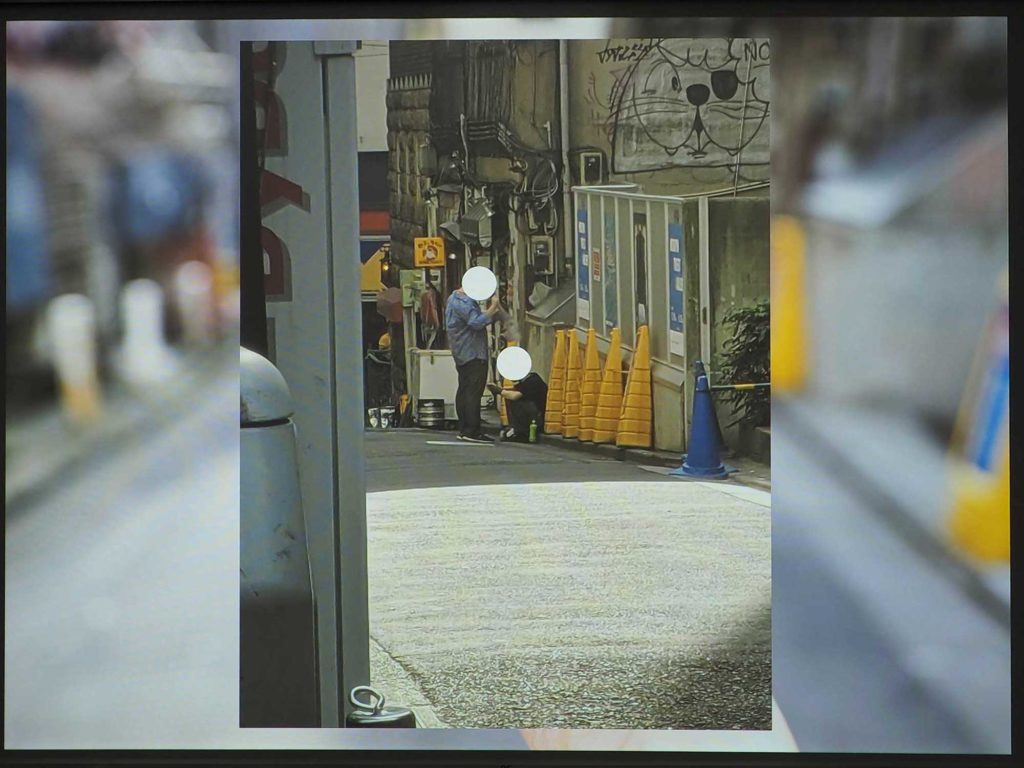

周遊型コンテンツでARを活用したものというと、真っ先に思い浮かぶのが「危険」というキーワードだろう。歩きスマホを助長するという声や、街中をふらふら歩くのは不審に見えるという意見があった。

こうした問題を抱えた中で、スキャンやフォトフレーム的な一方的なARか、あるいはこれまでにないインタラクティブなアプローチが考えられる。同社ではスキャンするだけのものは絶対にやらないと決めていたため、後者の方を選択している。

その理由は、技術の発展はエンターテイメントや軍事などから始まっている。新たなテクノロジーが出たときは、完成形が求められる。だが、エンターテイメントの場合は、不完全だからこそ希望を見いだすことができるのだ。

今回は道路に扉を出して、その中の空間を覗くといったことをやっている。当然のことながら車や人がいると危ない。そうした不安を抱えた中で、行われたチャレンジだったという。

▲たまたま道でたばこを吸っていた人と、ARコンテンツを楽しんでいるユーザーが出くわしたことがあったそうだ。

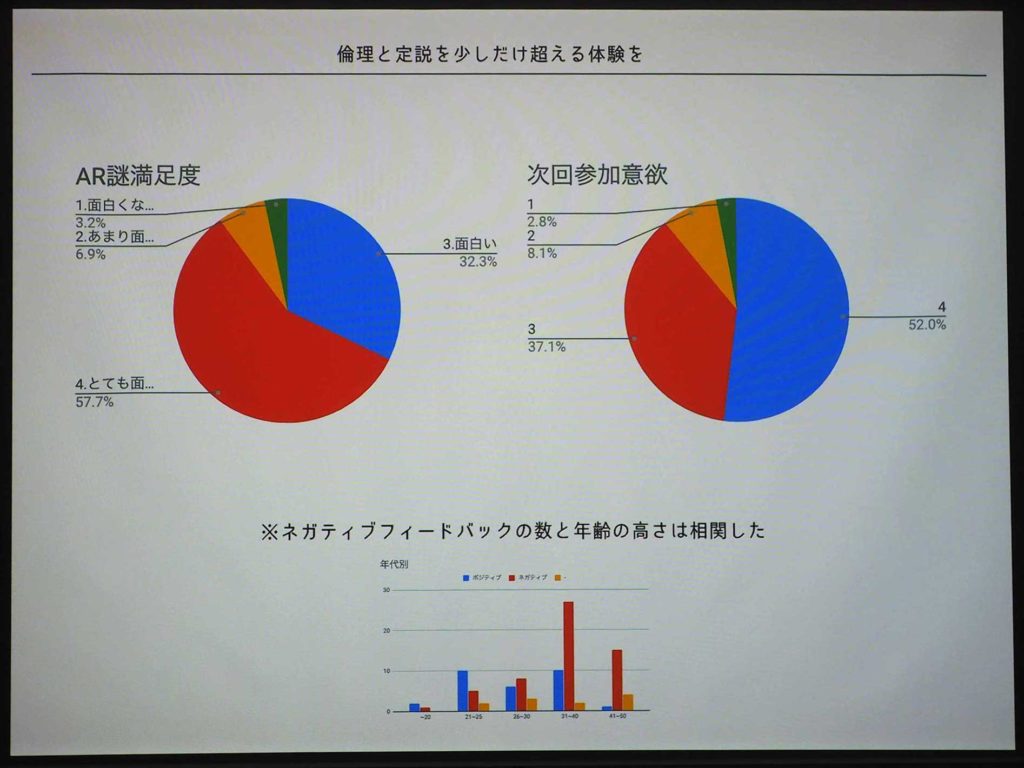

ユーザーアンケートでは、AR満足度が高く出た。また、それが次回の参加意欲にも繋がるという結果が出た。ユニークだった点は、参加者のうち6割がアンケートを回答していたところだ。さらに、「危ない」という声と年齢の高さが相関していた。

黎明期のエンターテイメントが担うところを考えたときに、普通は受け入れがたいギリギリラインのところをチェックポイントにしてみてほしいと前元氏はいう。そこが未知の体験であるからこそ、エンターテイメントでARというアプローチをとる意味があるのだ。

ARのエンターテイメントを作るときに、ストーリーをどう設計するかというところが、かなり特殊だ。『渋谷パラレルパラドックス』の場合、ストーリーの満足度は高くなかった。また、自分が主人公になるという大前提が、ARエンターテイメントには必要だ。

フィードバックでは「急にストーリーが始まり入り込めなかった」「急に終わって放り出された」という意見があった。通常のコンテンツを作る場合、入口と出口の部分に対してコメントが出るというのはあまりない。同社では、こうした意見を社内に持ち帰り、検討を行っている。

同社ではARでフレームワークを作るときに、「HERO’S JOURNEY」というフレームワークを使用している。これは、日常に始まり日常に帰すというものを作っていこうというものだ。

ユーザーがどのように物語の入り口に入るのかという部分に関して、明確な解を持つようにする。また、ゲームが終わった後、ゲームをしていない誰に戻る出口の部分に関しても、丁寧に体験を設計するように決めている。

『渋谷パラレルパラドックス』では、女性から電話が掛かってきて「ヤバイ、助けて」といわれてゲームがスタートする。何度も助けても、また事件に巻き込まれていくのだ。最後に助けたあと、「渋谷はいい街になった。じゃあね」という感じで終わる。

ゲーム中にもポイントはあり意識はしていたものの、もっと丁寧に作らないと感じたそうだ。それを実現するために、中でやらなければいけなかったのが、「ユーザーが何を求めたくなるのか」と「なぜ求めたくなるのか」という部分だった。こうした解がないと、作り手が一方的に押しつけたものになってしまうのである。そのため、物語の入口と出口がただ設定されているだけでは不十分なのだ。

ARのビジネスモデルでは、「コンテンツの爆発」や「より面白い」を突き詰めるためにARを使うだけではなく、ビジネスとしてどう成立させるかという部分に関しても、ARならではというところを、意識する必要があると前元氏はいう。

『渋谷パラレルパラドックス』の場合、広告換算費だけで2億円ほどとなった。そのほかテレビや街の広告、電車など大きな広告が行われていた。一方、実際に参加した人の数は、一般的な周遊型コンテンツのヒットタイトルと比べて下回ってしまう。

こちらはiOSのみという制限や気軽にスタートできないため、ある程度は仕方がないところでもある。そのため、普通にARコンテンツをやろうとすると下回ってしまう。よっぽど面白いという状態を、爆発的に作らなければ超えることはない。

今世界で伸びているといわれている、ロケーションベースのエンターテイメント(以下LBE)でも、基本はペナントとして入ってチケットを買うというビジネスモデルは、そこまで大差がない。

それに対して、ARというビジネスモデルは、まだまだ人を選んでしまうのだ。それであるならば、沢山頑張って沢山お金掛けても、ビジネスとしては少し成立しないという状態になりがちである。

『渋谷パラレルパラドックス』の場合は、LBEでありながらLBEではないと同社では考えている。周遊型の謎解きは、面白さやリッチを担保するために「その場所ならでは」を突き詰めている。

一方、『渋谷パラレルパラドックス』の型では、ポスターをトリガーにして出てきたARオブジェクトに対して謎を与えている。今回は渋谷で行われていたため「渋谷」という冠が付いているが、ギミック自体はどこでもできるものだ。前元氏よると、これがテクノロジーを噛ませてリッチにする意味だという。

ヒットタイトルより結果が下回ったということに対して、池袋でも同時開催して、なおかつワンアプリであるため初期費用は掛からないとなるだけで2倍になる。これは小さい単位だが、単純にARだけで攻めようとしたときに、そもそも減ってしまうボリュームは「市場を大きくしよう」というときに邪魔になる。

これまで出来ていなかったビジネスモデルの何が変えられるのか、という部分を大切にしていきたいと考えているそうだ。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。