06.12

【World MR News】この30年でVRはどのように進化してきたのか? 『VR原論』刊行記念イベント「VR生誕祭」レポート①

翔泳社より、5月22日に書籍『VR原論 人とテクノロジーの新しいリアル』が刊行された。本書は、日本のVR研究者や開発者などの間で読み継がれてきた初のVR関連書籍『人工現実感の世界』に、大幅な加筆を加えて発売されたものだ。

本書の刊行を記念したトークセッションが、6月7日に東京・渋谷の朝日新聞社メディアラボ渋谷分室で開催された。本稿ではそのパート1として行われた、服部桂氏、廣瀬通孝氏、GOROman氏による講演の模様をレポートする。

▲会場では『VR原論』のほか、廣瀬通孝氏の書籍『トコトンやさしいVRの本』も販売されていた。

▲VR30周年ということで、サプライズでお祝いするケーキも登場。写真は左からGOROman氏、廣瀬通孝氏、服部桂氏。

▲ちなみにケーキには、服部桂氏と「ヴァーチャル・リアリティ」という言葉の生みの親であるジャロン・ラニアー氏の写真がプリントされていた。

■VRが生まれたのは「123456789」?

始めに登壇したのは、『VR原論』の著者でもある服部桂氏だ。同氏が最初に問いかけたのは「123456789」という数字の意味だ。実はこれは「1:23:45 6/7/89」という意味で、ちょうど今回のイベントから30年前となる1989年6月7日にサンフランシスコで開催されたVRの最初のデモが行われたことを記念して、「VR Day」として名付けられた日を表したものだ。

今回発売された『VR原論』は、1991年に発売された『人工現実感の世界』を元に作られた本だ。この当時から「VR」という言葉が使われていたが、「ヴァーチャル」といっても誰もわからなかったと服部氏はいう。カタカナ語が嫌われるということで、日本語で『人工現実感の世界』というタイトルが付けられていた。

服部氏が新聞記事として、VRの記事を初めて書いたのが、1990年2月だ。この頃は、廣瀬氏の留学などを紹介している。廣瀬氏が日本に戻ってからは、一緒にVRコーナーも作っている。

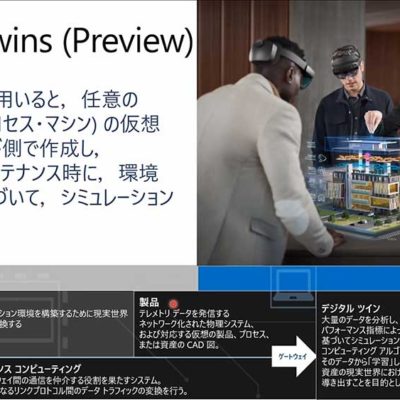

その後、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏がOculusを買収し、現在のVRブームに続いている。最近は、映画『レディ・プレイヤー1』などにもVRがフィーチャーされるなど、珍しいものではなくなってきている。

また、ドローンと360°カメラを使った映像をVRで楽しめるようになったほか、VTuberにアプリが登場し、誰でもアイドルになれるというようなものも登場してきている。

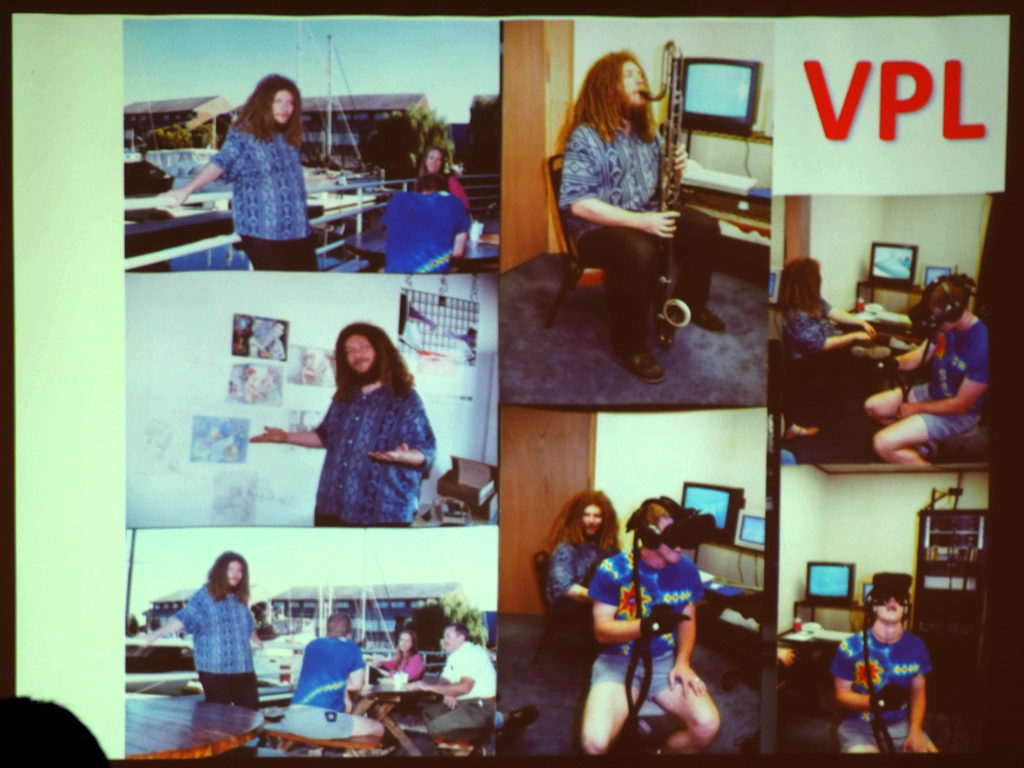

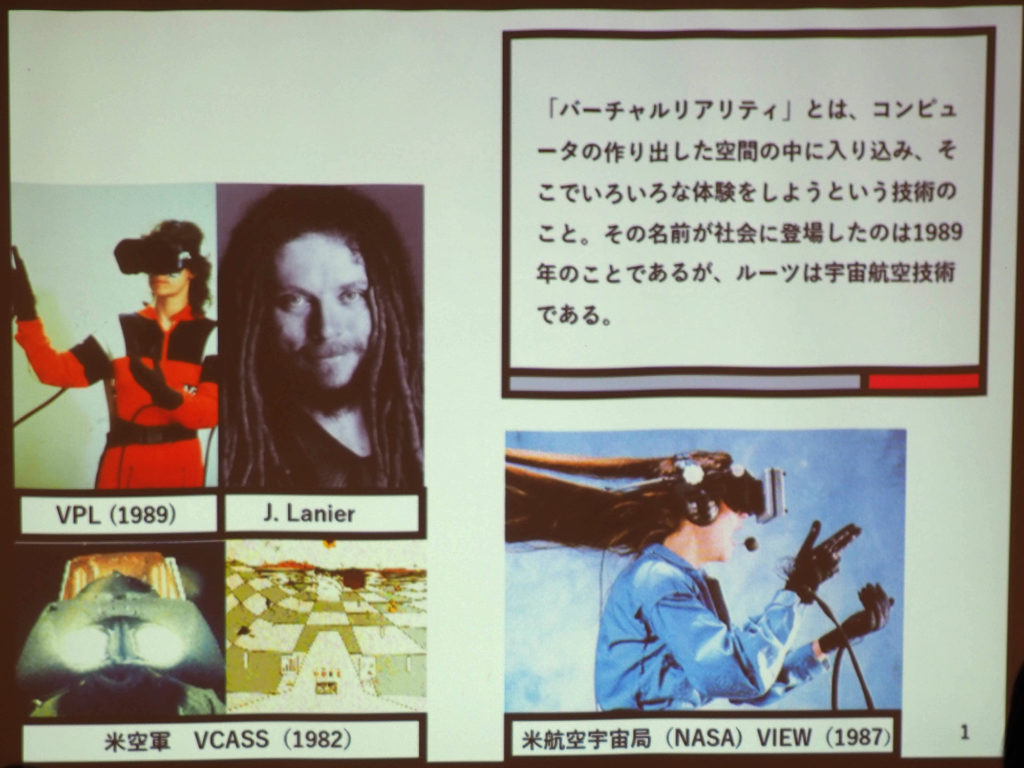

ここで流されたのは、1990年にジャロン・ラニアー氏が公開したビデオの動画だ。同氏は今から30年前にVPL Researchという会社を作り、手の動きを入力するセンサー付きでバイスの『データグローブ』を販売していた。それを見るために作られたのは、ヘッドマウントディスプレイである。

1990年10月には、VRのウッドストックといわれる「Cyberthon」というイベントがサンフランシスコで開催されている。これは、24時間VRをみんなで見ようという主旨のイベントだったが、ジャロン・ラニアー氏のほか、『ニューロマンサー』の作者でサイバースペースの概念を生み出したウィリアム・ギブスン氏や、ティモシー・リアリー氏など大物も集結し、一気にカルチャームーブメントとなった。

1990年10月には、VRのウッドストックといわれる「Cyberthon」というイベントがサンフランシスコで開催されている。これは、24時間VRをみんなで見ようという主旨のイベントだったが、ジャロン・ラニアー氏のほか、『ニューロマンサー』の作者でサイバースペースの概念を生み出したウィリアム・ギブスン氏や、ティモシー・リアリー氏など大物も集結し、一気にカルチャームーブメントとなった。

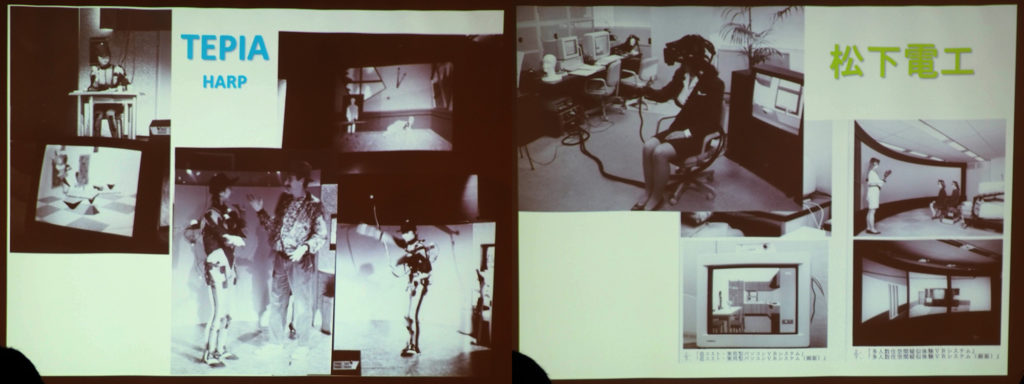

その頃日本では、TEPIAがVPLの製品を使って寸劇のようなことを行っていた。こちらは、データスーツから女性の動きを取り込み、VRが体験出来るというものだ。また、松下電工では、システムキッチンを導入したらどうなるかといったシミュレーションを、VRで体験できるビジネスを展開している。同時期に、VRを基にした映画『バーチャル・ウォーズ』なども話題になっていた。

最初のヘッドマウントディスプレイは、1968年に登場している。ゲームの機会に映画のフィルムを流しながら、オートバイに乗っているときは扇風機で風が送られてくるというものも1964年には登場した。

また、フライトシミュレーターや戦闘機用ヘッドマウントディスプレイなど、予算が多く使えるところでもVRが活用され始めた。一方、NASAでは、宇宙ステーションに多くの機材を持ち込むことはできないため、ヴァーチャルオフィスのようにすればディスプレイがいらなくなると考え、研究を行っている。

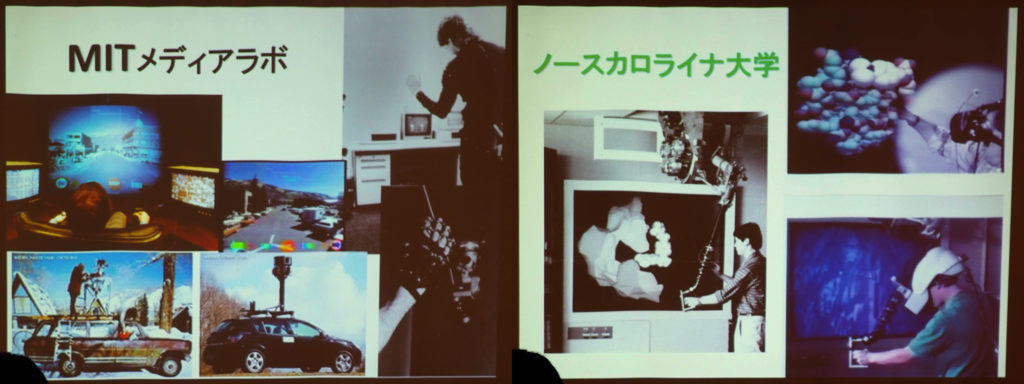

MITメディアラボでは、当時のビデオディスクを使い映像で街をナビゲーションするという、今でいうところの「ストリートビュー」の元のようなことを行っていた。また、ノースカロライナ大学では、分子のドッキングシミュレーションが行われていた。

こうした当時のVR関連情報について『VR原論』では詳しく紹介されているので、興味がある人はぜひ一読してみてほしい。

■最初に登場したVRヘッドマウントディスプレイはアイフォン

続いて登壇したのは、東京大学教授、東京大学バーチャルリアリティ教育研究センターの廣瀬通孝氏だ。

最初に登場したVRヘッドマウントディスプレイの名前をご存じだろうか? 実は『アイフォン』という名前なのだが、アップルのスマートフォンとは関係はない。こちらは「iPhone」ではなく「Eyephone」という綴りになっている。廣瀬氏の研究室では、90年代に「あのアイフォンどこいった?」という会話が飛び交っていたそうだ。未来の電話機という触れ込みであったが、偶然の一致か、図らずしも予言が実現したかのような状況になっている。

ちなみに耳に付けるのは「イヤフォン」だが、こちらは目に付けるため「アイフォン」と名付けられたそうだ。

VRは平成元年生まれだ。服部氏の書いた本はその黎明期について書かれている。その当時は、少し変な技術として世の中に紹介されていた。東京大学の先生の中にはボロクソに言う人もいたが、何人かは好きな人たちがいて「これは未来が見えるから」ということで、支援してくれたという。

その後、将来のコンピューター技術として意味があるとして、90年代以降は巨額な研究費が投入されるようになった。これを第1期VRバブルと呼んでいるそうだ。

東京大学の4畳半ほどの部屋に、壁が立体のディスプレイになっていて360°見られるようになっていた。最初の頃のヘッドマウントディスプレイは解像度も低く、ほとんどモザイク状態に近いため、あまり実用性がなかった。しかし、プロジェクターで投影される映像はハイビジョンほどのクォリティがあったため、採用されていたという。

▲このCABINは2億円ほどしたそうだが、自動車産業では採用されていたそうだ。

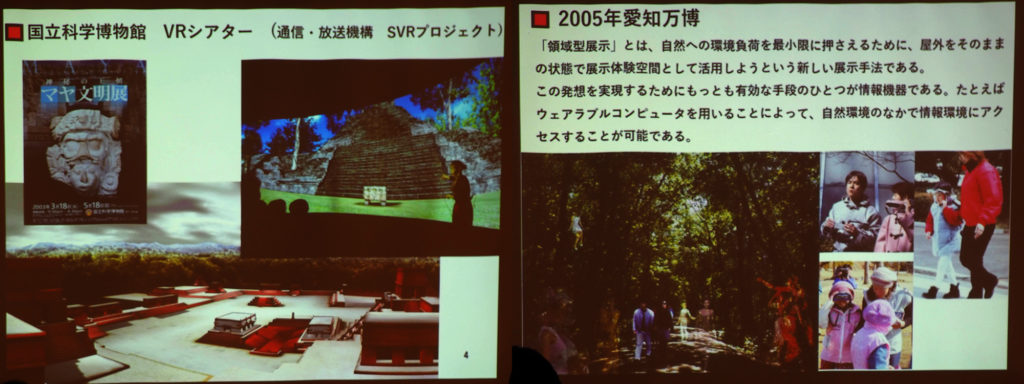

2000年代に入ってからは、国立科学博物館でVRシアターなどが開催されるようになってきた。こちらは17万人が体験している。VRもヘッドマウントディスプレイを被ることから似ているといえるが、2005年には愛知万博でウェアラブルが採用されている。

1960年代に第0世代のVR技術が登場し、平成の始まりとともに第1世代のVR技術がスタートした。それから30年の時を経て、現在は第2世代へと突入している。平成の時代から令和に移り変わったということで、新しいVR技術が登場してきている。そのうちのひとつは、心理学とVRが関連し始めている「クロスモーダル」だ。平成時代のVRは、ある意味力任せであったと廣瀬氏はいう。

『Ubi-Toko』というタブレット用のアプリでは、雪道を再現している。雪道の歩きづらさは、触覚だ。それを再現するときは錯覚を活用する。

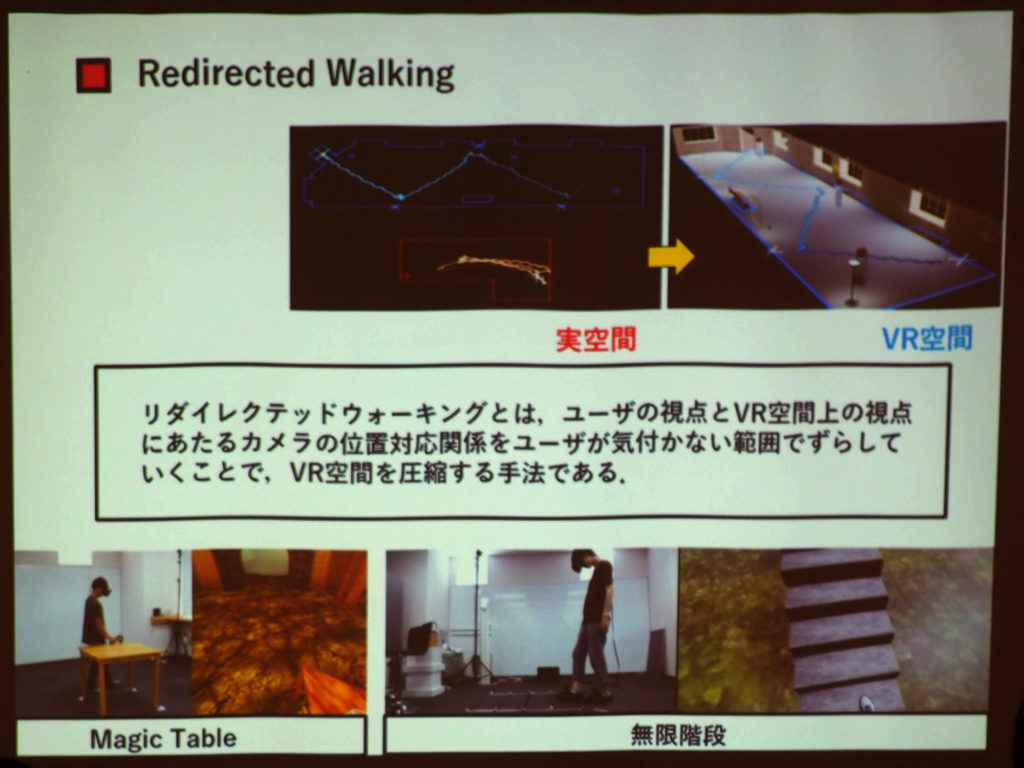

その場にいながら、様々な世界が体験できるというのもVRのユニークな特徴だ。実際にそれをやってみるまで気が付かなかったのは、たとえば歩いて六本木ヒルズを体験しようとすると、六本木ヒルズと同じ空間が必要になってしまうということだった。そこで、実際は狭い空間を移動させる「リダクレクテッドウォーキング」という手法が採用されている。

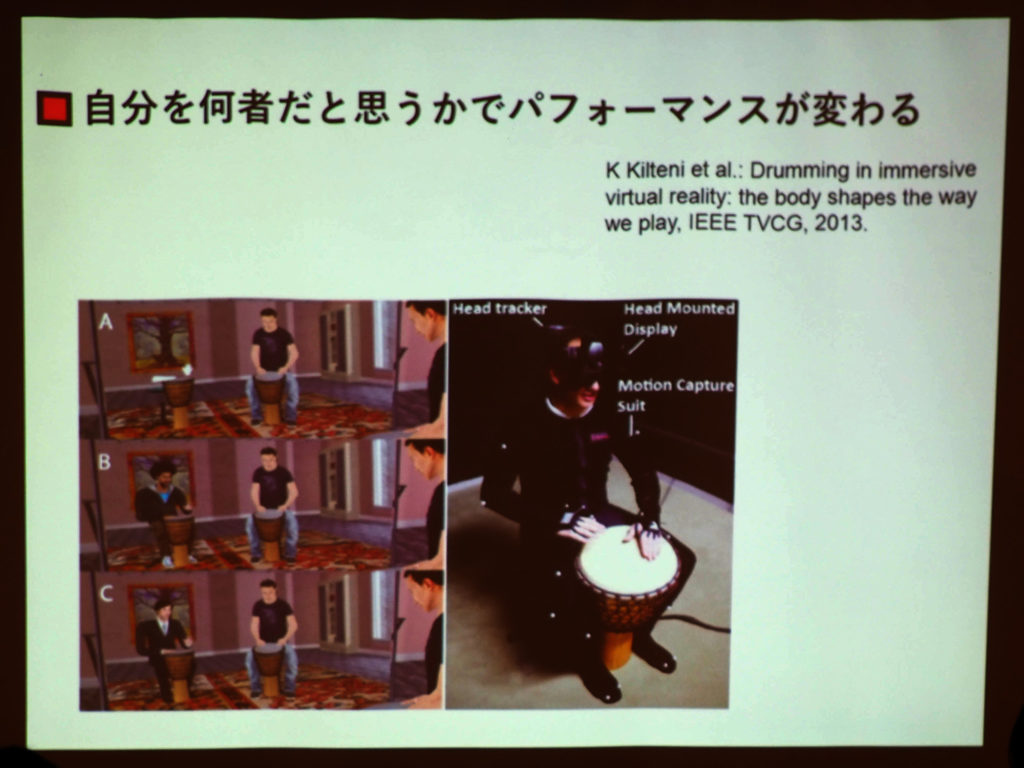

▲人間は体の中に心が入っているといえるが、VRではそれを切り離すことができる。たとえばドラムを叩かせたときに、自分がどんな格好をしているかで叩き方が変わるという。

現在東京大学 VR教育研究センターを整備中だが、そこで始まりつつある研究がサービスVRトレーナーだ。これはVRで作られた窓口のシミュレーターである。どんなセリフをいうかで、客の反応も大きく変わってくるというものだ。技術的に難しい部分もあるが、そこにチャレンジしていこうとしている。

平成のVRは、ものづくりのVRだったと廣瀬氏はいう。そこで欠けていたのは、VR空間の中にどうやって人を入れていくかということだった。昔のフライトシミュレーターは何億円もかかった。パイロットはひとりあたり育成するのに、1億円ほどかかる。それを、VRを使うことでかなり安く抑えることができる。コンビニの店員や窓口などでもVRを活用しようとしている。廣瀬氏は、そうしたところでシミュレーターが使われるのも、VRのひとつの姿だと語り、セッションを締めくくった。

■GOROman氏が最新VRをデモ

ヘッドマウントディスプレイにバックパックPCという、ユニークな出で立ちで登場したのは、“GOROman”ことエクシヴィ 代表取締役社長の近藤義仁氏だ。

赤外線カメラで取り込んだモノクロの会場の映像に加えて、ツイッターやコマンドプロンプトを並べるなど、かなりカオスな状況でGOROman氏のデモがスタート。リアルな世界でもマルチディスプレイを使っている人は多いと思うが、VRの世界ならいくらでも置くことができサイズも自由に変更することができるのだ。

▲VR上のコマンドプロンプトでDIRコマンドを実行!?

▲Googleアースを使って神視点で地図が見えるほか、外出先のヴァーチャルな下見もできる。

▲GOROman氏が手に持っている赤いデバイスは、最近発売されたスタンドアロンタイプのVRヘッドマウントディスプレイ『Oculus Quest』だ。価格も4万9800円からとお手頃の値段で、こうした最新VRを体験したいという人にもオススメだ。

この日発売されたばかりの剣劇ゲーム『ソード・オブ・ガルガンチュア』もプレイ。新清士氏が代表取締役社長を務めるよむネコの作品で、2年ほど掛けて作られたという。自分は剣士となって戦っていくという内容だ。アクション性が高いため、ケーブルレスの『Oculus Quest』とも相性が良さそうな作品である。

VRの素晴らしいところは、スケール感が感じられるところだ。『ソード・オブ・ガルガンチュア』ではいきなり負けイベントが挟まれているが、そのときに巨大な敵が目の前に現れる。

▲『ソード・オブ・ガルガンチュア』をプレイ中のGOROman氏。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。