05.27

【World MR News】拡張模擬患者を実現するARシミュレータの開発――「第2回医用VRセミナー」をレポート

「VRでかわる未来医療」をテーマにした「第2回医用VRセミナー」が、5月18日に横浜メディア・ビジネスセンタービルで開催された。第1部は「医学及び看護教育へのVR技術応用」として、千葉大学フロンティア医工学センター教授の中口俊哉氏による講演が行われた。

10年近く模擬患者を使い、ARを活用した医療看護のトレーニングシミュレータの研究に取り組んできた中口氏。医療の現場では様々な画像が扱われているが、これからVRが医療業界にも浸透してくると考え、VRを使った医療トレーニングやナビゲーションシステムの研究に取り組むことになったそうだ。

▲千葉大学フロンティア医工学センター教授 中口俊哉氏。

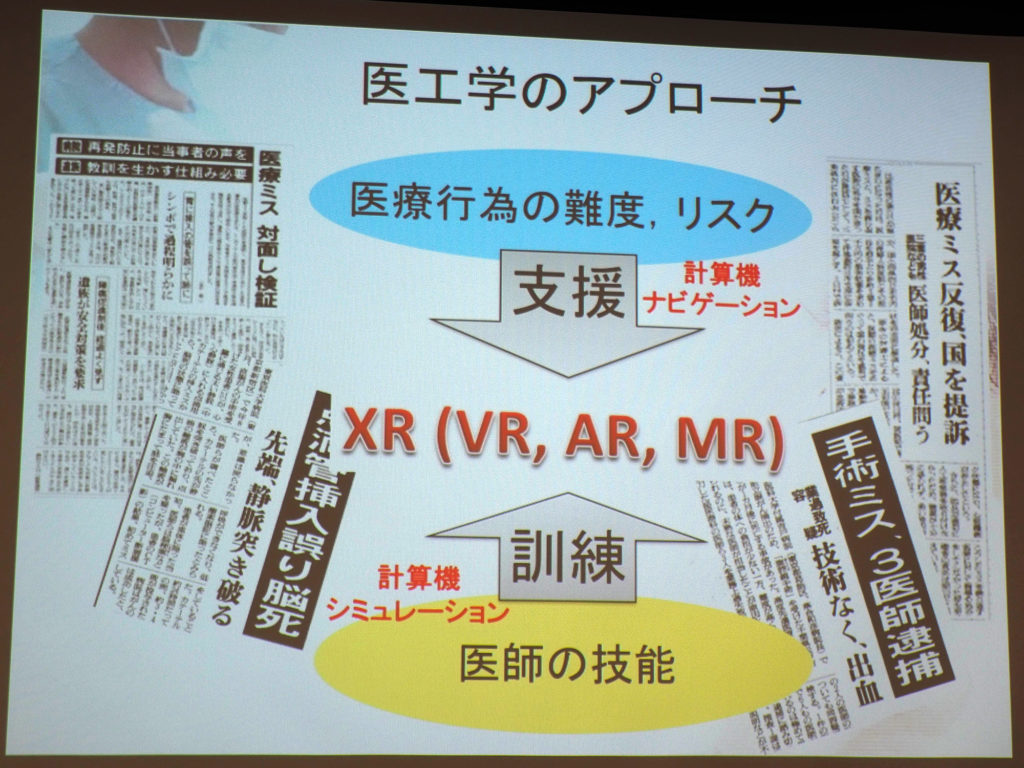

1999年に発表された報告書「To Err is Human: Building a Safer Health System」によると、米国では死亡原因の1位が医療事故で、そのうちの約半数が手術中に発生していることがわかった。防げる事故をいかに防いでいくかが求められているのだ。そこで、中口氏は、XR技術を使って医療行為の難度やリスクに対する支援と、医師の技師訓練をサポートするための研究を行っている。

最近は内視鏡手術が普及してきたが、視野が限られるなど医師は過酷な条件で手術を行っている。そうした問題を解決するために、画像支援システムが求められている。腹腔鏡下手術では、腹腔鏡画像と超音波画像の2画面を同時に観察擦る必要があり、医師の頭の中で3次元的に再構成しなければならず画像間の位置関係を把握するのが難しい。ひとつ間違えれば、事故が起こることも十分に考えられる状況だ。

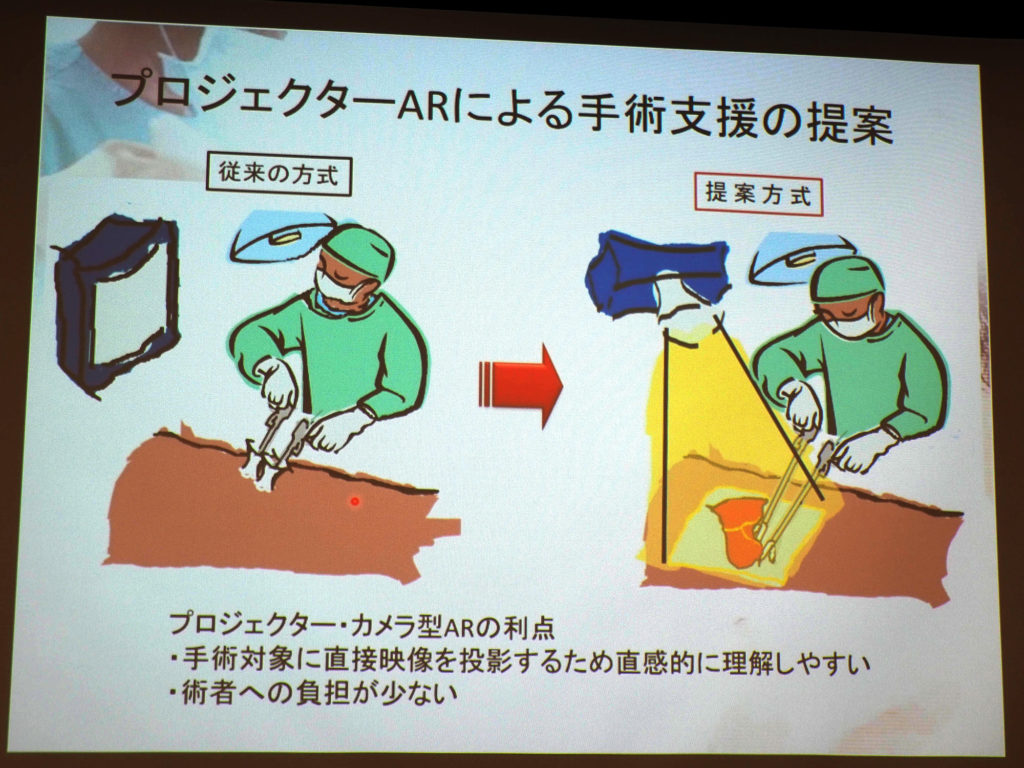

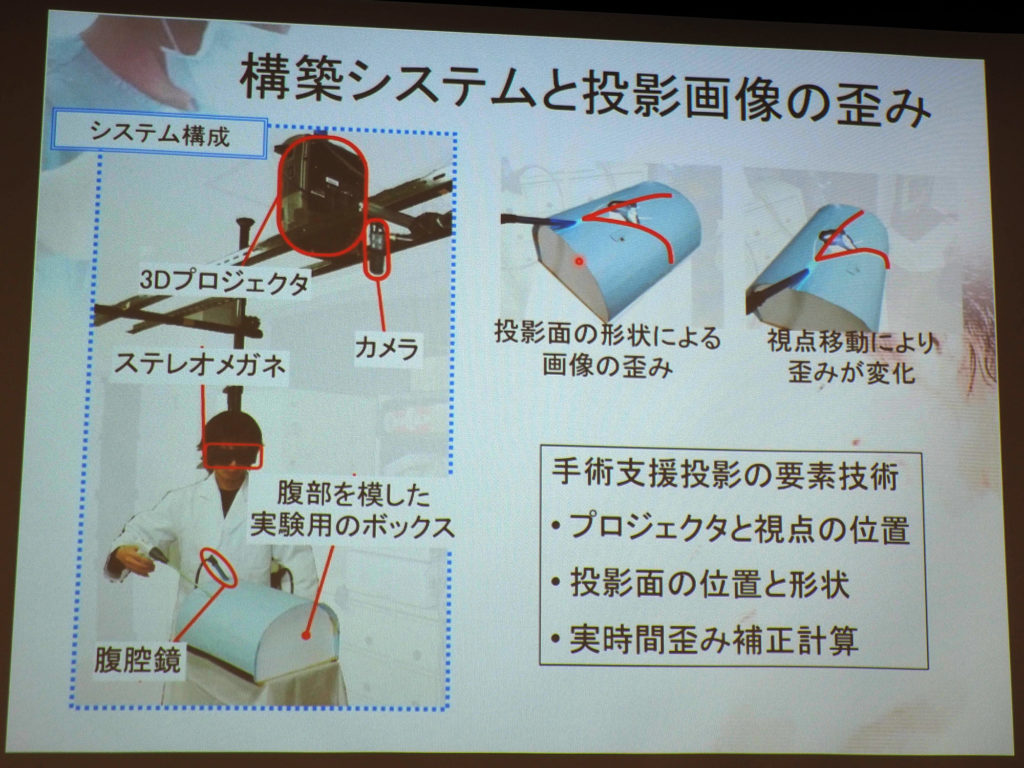

そこで、内視鏡映像に対して、超音波で観察しているところを計算で重ね合わせて、どこを診断しているのかわかるようにした。こうした分野ではARは有効であるという。また、内視鏡のモニターを見ながら手術をするとき、モニターを見ながら手元で操作をすることになり、負担も掛かる。中口氏はプロジェクターカメラ型ARに以前から注目しており、外科手術の支援に取り組んでいる。

このプロジェクターを使ったARは、照明を落とさなければ見えにくいのだが、内視鏡手術の場合はあまり問題にならない。研究初期に医師に診てもらったところ、手元に映像があることに感動してもらい、あとは歪みがなくなればすごいという意見をもらい、エンジニアリングで画像の歪みをなくす研究を進めている。

患者に直接投影するため、その形と視点の位置がわかれば、どのようにゆがむのか計算することができる。これにより、どこから見てもゆがまないプロジェクションマッピングを実現している。

内視鏡は、見えている範囲が限られる。多くの鉗子を挿入するのだが、内視鏡の視覚内に持っていかないと何が起こっているのかわからないという、危険な状況が多々発生している。直視ならわかるが、斜視ではわかりにくく医師の経験が必要となる。内視鏡がドコを見ているか可視化できれば安全に手術ができると考え実験を行ったところ、モニターを見て手術をするときよりも効果があることがわかった。

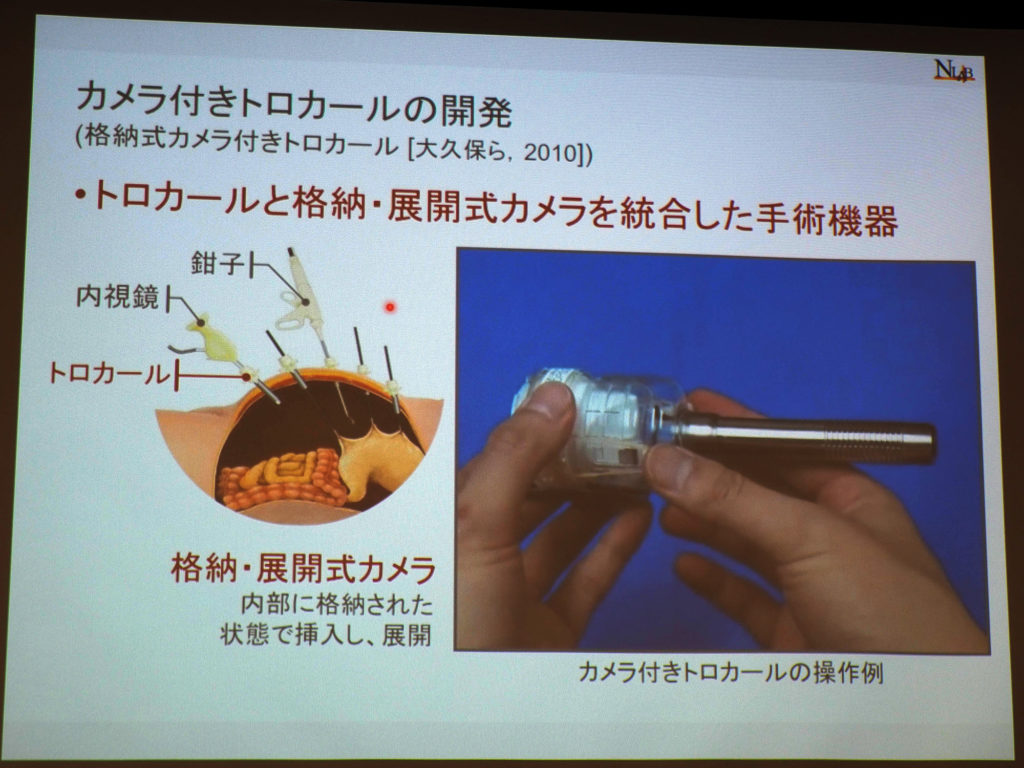

腹腔内では、術前の情報はほとんど使えず、そのときそのときの情報が必要だ。もっと広い範囲を観察するには、カメラを複数入れなければならないが、それは難しい。そこで、リアルタイムで体内の情報を得るために独自のカメラを開発している。

手術中はガスでお腹を膨らませるのだが、そのガスが抜けないようにする「トロカール」と呼ばれる器具が挿入される。その先端にカメラを仕込むことができれば、余計な傷を付ける必要なく多くのカメラが利用できるようになると考えた。格納・展開式にしておき、体内に入れた後で展開するようにしている。

メインの腹腔鏡に加えて、補助映像ではあるが多くのカメラの映像を追加することができる。これまで限られたところしか見えていなかったのが、あらゆるところが見えるようになった。車に例えるならば、正面以外のバックミラーとサイドミラーが付いたような状況になったという。

■医療トレーニングにARを活用

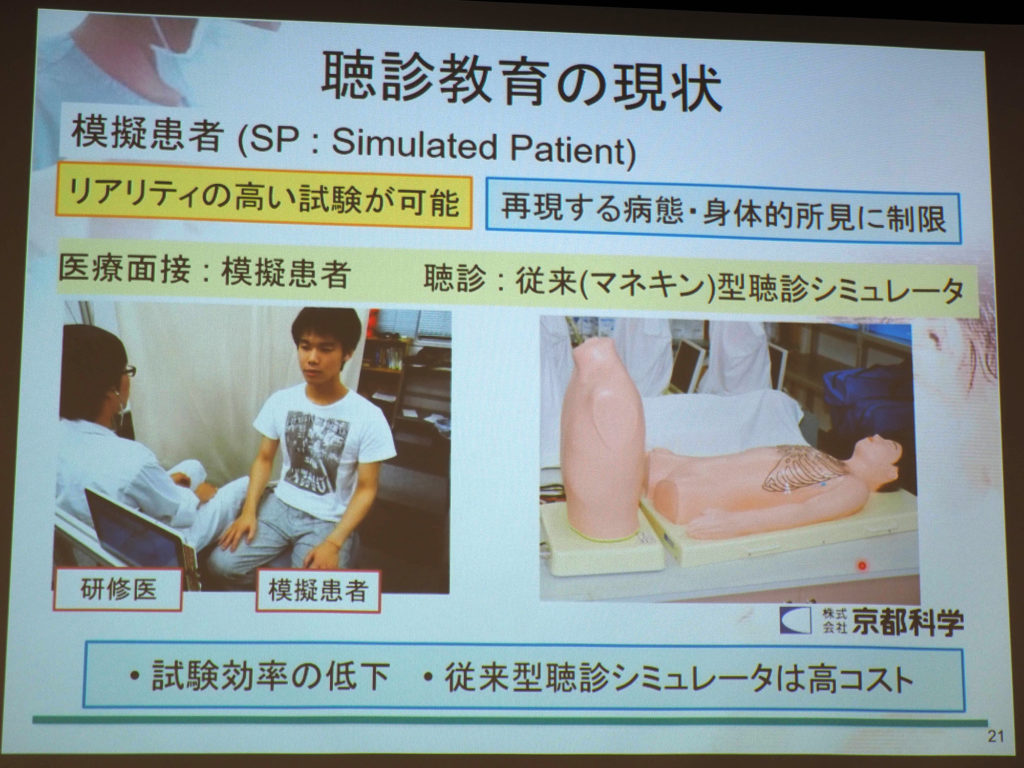

健常者に疾患を仮想的に付与すると、擬似的な患者ができあがると中口氏は考えた。わざわざこうした擬似的な患者を作り出す理由は、医療トレーニングのためだ。そのひとつのターゲットとして着目したのが、聴診教育である。

聴診教育の現状は、ボランティアの模擬患者が疾患のことを勉強して演技をしてくれる。医師は、医療面接で疾患を突き止めていくのだが、どうしても模擬患者に聴診器を当てても正常な音しか聞こえてこない。

音を聞くという段階になると病院のシミュレーション室に置かれているマネキン型聴診シミュレータを使用することになる。試験の効率も悪いうえに、従来型聴診シミュレータは場所も取り、コストも高いという課題がある。

そこで、模擬患者にAR技術で疑似生体と疑似侵襲を付け加えることで、従来の模擬患者ではできなかった医療トレーニングが実現できると考えた。中口氏はこれを、「拡張模擬患者(ASP:Augmented Simulated Patient)」と名付けている。

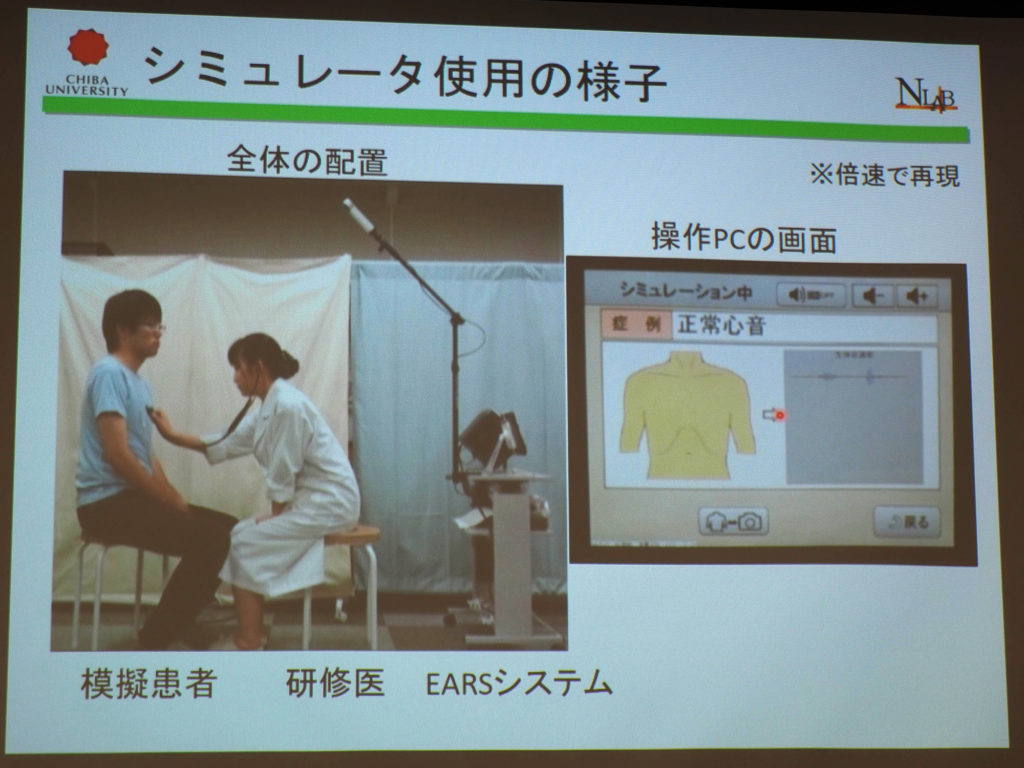

その試作1号をケンツメディコと共同開発した。その特徴は、模擬聴診器にある。この聴診器自体は、実際には音は拾わない。模擬患者のどこに聴診器を当てたか検出するセンサーを導入している。模擬聴診器を当てると目には見えない赤外のLEDが光り、頭の後ろに設置した赤外カメラで聴診器が当たったことを判定している。聴診器を当てた部位を計算し、その場所に相当する心音や呼吸音を再現している。

この試作1号を英学部実習で試用したところ、臨床に近い環境が再現でき、呼吸音と患者の胸部の動きが一致しており、訓練の緊張が増すといった意見が出た。またネガティブな意見としては、設置が複雑や遮断により音が途切れる、太陽光の影響を受けてしまう、臥位で使用できないという意見も出てきた。

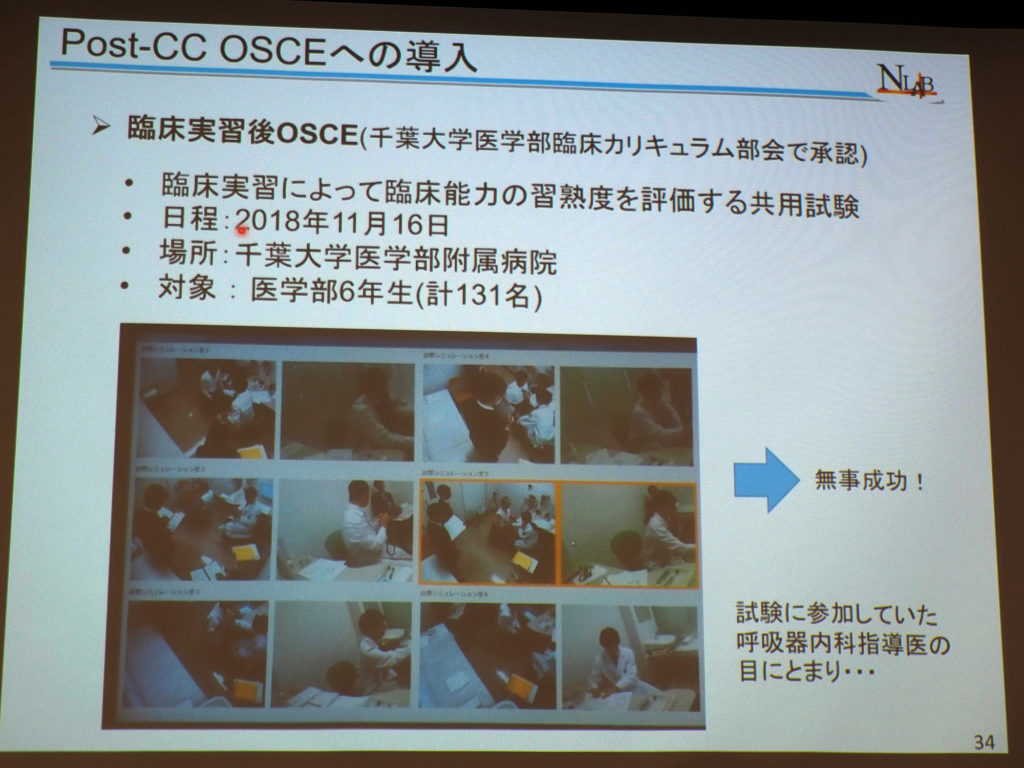

千葉大学では、2018年3月に同年11月に実施するPost-CC OSCE(臨床研修後共有試験)に、EARSと名付けられた模擬聴診器を導入することを決定している。それに向けて、異常聴診音を含むシナリオを設定するなどブラッシュアップを図ることになった。

半年ほどの開発期間しかなかったのだが、安定動作や設置の簡便さ、臥位対応などの改良も実現するために頑張ったという。

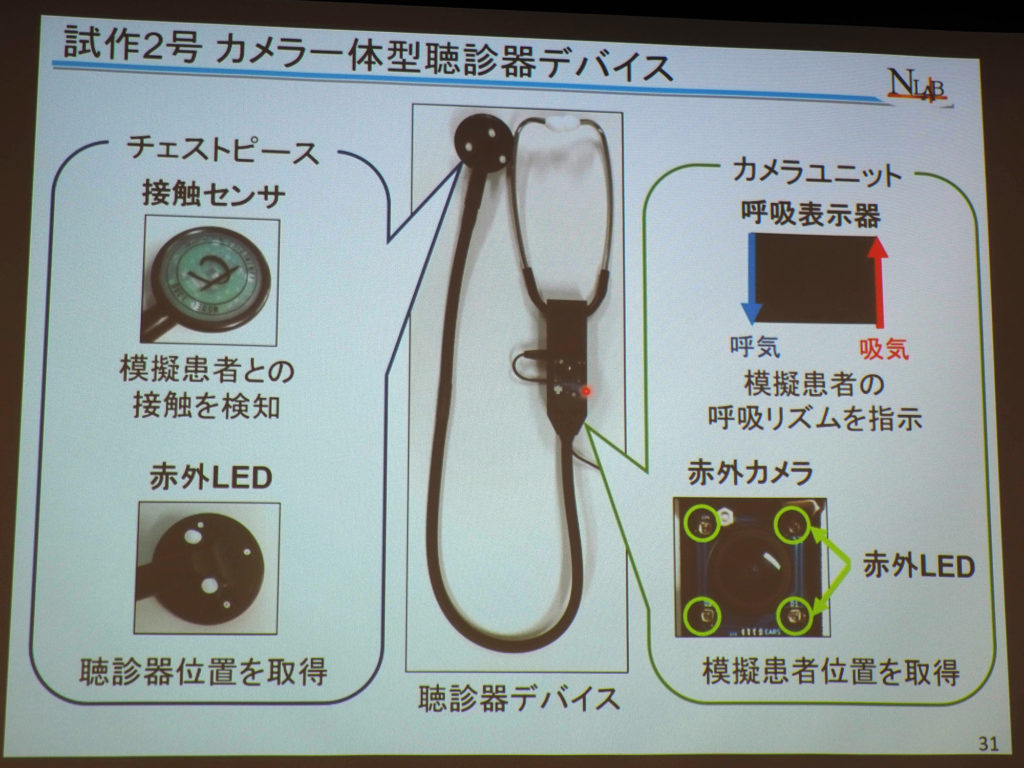

EARS試作1号の課題には、頭の上にカメラを置くため設置が問題になっていた。そこで、カメラユニット一体型聴診器デバイスを開発している。

期限までに試作2号のカメラ一体型聴診器デバイスを完成させ、Post-CC OSCEに向けて7セットを手で製作している。1台は問題なく動いたため、他も同様に作っているため問題ないと思っていたのだが、最終試験で6台同時に使用したところまったく動かないという報告があったという。

実はこのシステムは、赤外の光りで検出しているのだが、近くで別のデバイスを動かすと、レンズを広角にしているということもあり、お互いに干渉してしまうのだ。現場では個室で行われるため問題ないのだが、事前の試験では同室で行われていたためこうした問題が起きたという。間に敷居を立てたところ問題なく動き、無事試験は成功している。

その後、2018年11月16日に医学部6年生合計131名の試験に導入され、大きなトラブルもなく成功している。

EARSの課題として、マーカーの遮断による検出位置ずれがあるが、こちらは遮蔽マーカー位置の予測法を検討している。また、マーカーを使用するということ自体が古いという指摘もあり、マーカーレス手法も検討している。

医療・看護トレーニングの今後に関しては、100パーセント仮想空間ではなく現実のヒトとコンピュータを融合したシミュレーションが有効であると中口氏はいう。リアリティや緊張感、コミュニケーション性の訓練ができるほか、デバイスとしての低コスト性というメリットもある。

拡張模擬患者については、一般的に適用できると考えている。外科手術などに関しても、模擬患者で仮想的に行うことで、臨場感を再現することができる。また、救急医療などにも適用が可能だ。

▲今回のセミナーは医療関係者が多数参加していたが、学生が作った看護体重課題教育用VRアプリや、うつ病のスティグマ教育用の体験型VRアプリの体験コーナーも用意されていた。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。