05.22

【World MR News】映像の黎明期から最先端MRまで医療・AI・XR・映像関連業界人が集結! 「サイエンス映像学会 10周年記念大会」レポート①

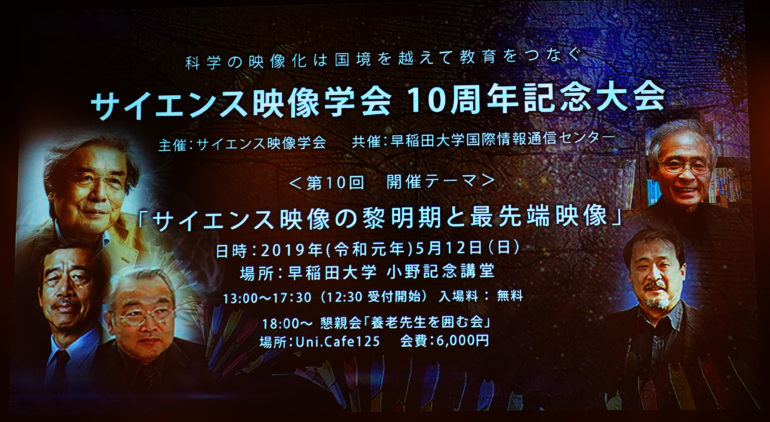

サイエンス映像学会の10周年を記念した大会が、5月12日に早稲田大学小野記念講堂で開催された。このサイエンス映像学会は、会長に養老孟司氏、評議員長に林成之氏、ノーベル賞を受賞した白川英樹氏も評議員のひとりとして参加し、2008年にスタートしている。

イベント冒頭、サイエンス映像学会会長 元NHKエグゼクティブプロデューサーの林勝彦氏は、「サイエンス映像学会を作った目的はふたつあると、その思いを語った。

目的のひとつは映像が活字や論文の世界に比べて、社会的地位が相対的に低いのが理由だ。黒澤明氏の映画や宮崎駿氏のアニメ、最近では是枝裕和氏の映画などは、相対的に高くなってきている。しかし、テレビの映像はいったん放送してしまうとすぐに消えてしまう。

ノーベル賞を受賞する人たちの論文には3つの要素があるといわれている。ひとつは世界で最初に論文を書くインパクトファクター。ふたつ目は論文引用数。3つ目は賞を沢山取っているかだ。こうしたいい論文と同様にいい映像も沢山あり、その社会的地位を高めたいのである。

学会を作ったふたつ目の目的は、科学リテラシーだ。日本は科学技術創造立国という旗を立てて今日まで来ているが、少し寂しい状況になってきている。そこで、サイエンス映像学会も、科学を底辺から支え社会貢献していきたいと考えているそうだ。

サイエンス映像学会会長 元NHKエグゼクティブプロデューサーの林勝彦氏。

■「サイエンス映像の黎明と未来」

今回のイベントのテーマは「サイエンス映像の黎明期と最先端映像」だ。そこで、サイエンス映像の黎明期から、現在のドーム映像、VR、MRに係わるパネリストをゲストに、サイエンス映像が果たしてきた役割や現在、未来についてディスカッションが行われた。

▲写真左から、サイエンス映像学会 副会長で早稲田大学教授の坂井滋和氏とプロデューサー・映画監督の今泉文子氏、マアルト代表取締役の森田菜絵氏。

サイエンス映像とひと言でいってもいろいろとある。中でも最近話題となったのが、初めて映像化されたブラックホールだ。こうしたサイエンス映像の始まりともいえるのが、岩波映画である。今でもある岩波新書の最初の20冊が発行されたのが、1938年だ。その中に、中谷宇吉郎氏の『雪』という作品があった。それを映像化しようという話から、1950年に岩波映画がスタートしている。

▲科学映画がスタートした頃の作品『雪』。おどろおどろしいBGMが流れていたが、音楽を担当したのはゴジラでもおなじみの伊福部昭氏だ。

この映画の後、1958年にテレビ放送が開始されている。ちなみに初日の放送はわずか4時間であった。まだ新聞や雑誌、書籍、ラジオが全盛だった時代に、テレビのサイエンス映像の歴史記は教育テレビから始まっている。数字の話から始まり、これらをすべてスタジオで制作。この頃の解説の主力は図面パターンだった。その後撮影と中継が始まり、1973年には西之島の水中噴火の映像撮影に挑戦している。

▲サイエンス学会 監事の甲本仁志氏。

こうしたテレビの発展と共に、CGを使った映像も本格的に使われるようになってきた。まだまだ一般的にではなかったため、科学番組ではなく主に使われていたのが重大事件や事故などのニュース映像からCGが採用され始めている。1985年8月に日本航空123便墜落事故が発生したが、そのダッチロールの様子をCGで制作しNHK特集「その時翼に何が起こったか」という番組で採用している。

もちろん適当に作った映像ではなく、航空工学の専門家などの意見も聞き作られている。これは事故発生後、1週間ほどで作られたものだが、それでも現在とは違い1週間丸々寝ずに作業が進められたという。

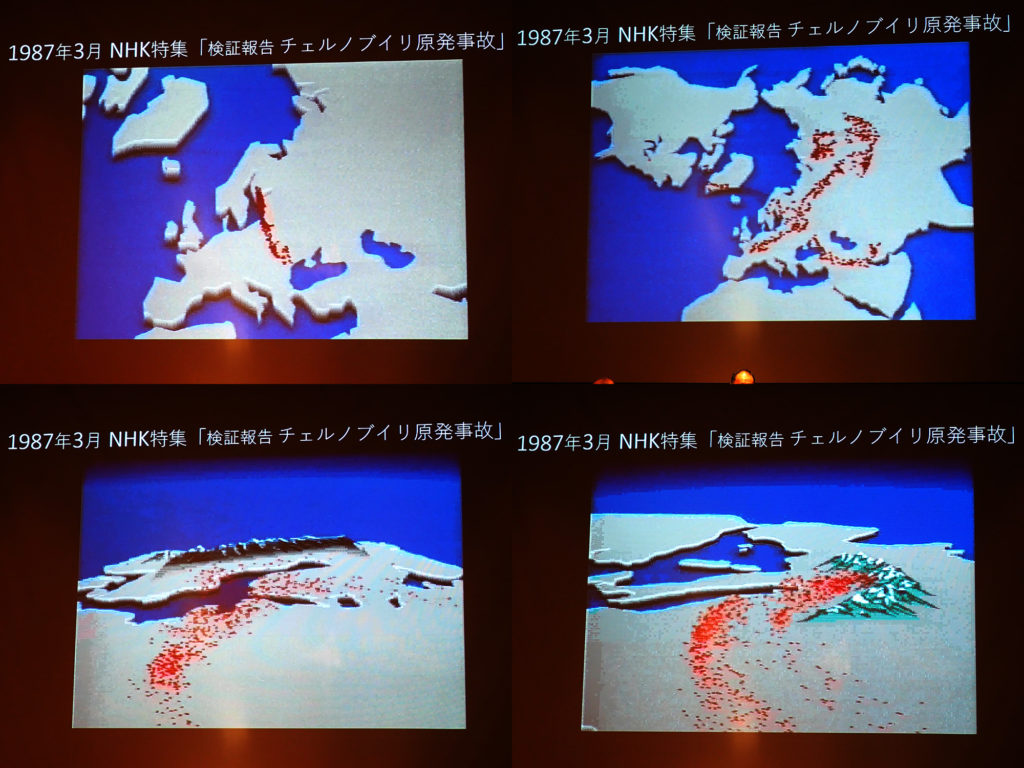

その2年後には、世界を震撼させる事故が起きた。それが「チェルノブイリ原子力発電所事故」だ。事故発生から1年後の1987年に、NHK特集「検証報告 チェルノブイリ原発事故」という検証番組が作られている。

原発事故で飛散した放射能が拡散する様子を、CGで表現したものだが、これは当時のスーパーコンピューターが計算したデータを元に作られている。当初は背景画像がなく赤い点が動く様子しかなかった。そこで地図を入れたところ、その映像の意味がわかったという。山がある位置に手書きで書き加え、さらにわかりやすくしている。

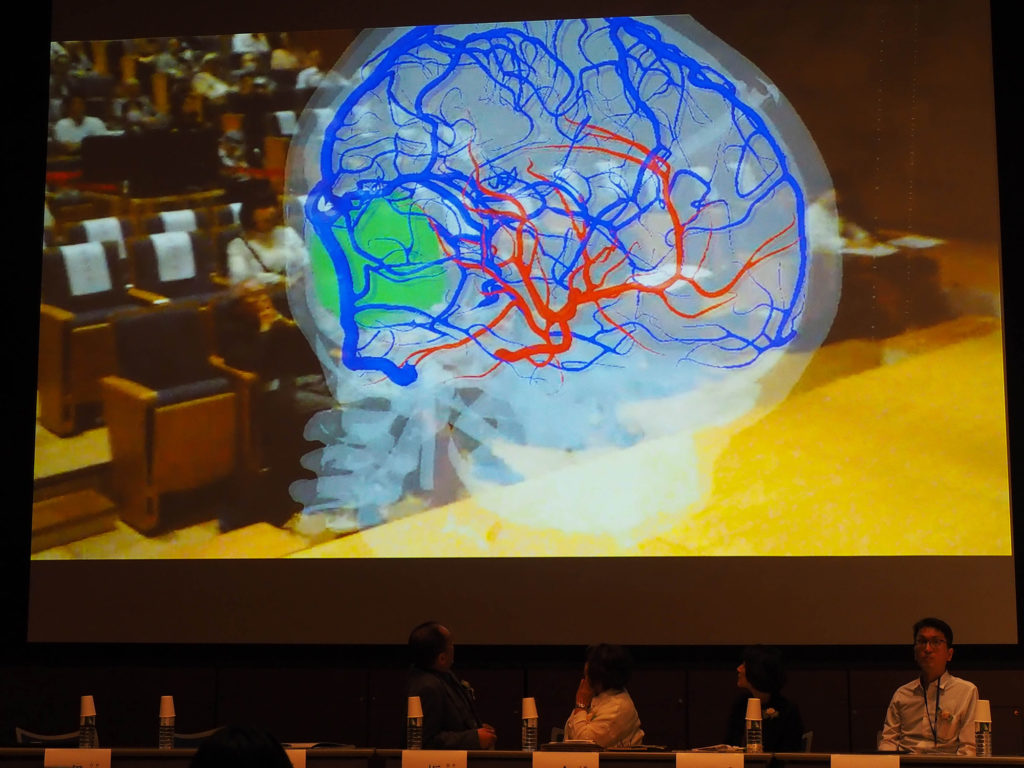

こうして様々な歴史をたどってきたサイエンス映像だが、続いて現在のテクノロジーへと話題が移り変わっていった。HoloEyes CEO兼CTOの谷口直嗣氏が、『HoloLens』を装着してその紹介が行われた。ここで映し出されていたのは、人の頭とその中の血管の様子をCGで再現したものだ。

『HoloLens』は目の前に立体感を持ってみられるだけではなく、位置もトラッキングするため回り込んで見ることもできる。また、指でつまんで動かすこともできる。これらMixed Realityにはいくつかの要素がある。ひとつは、3次元モデルをリアルタイムでレンダリングして見ることができるところだ。それを左右のバーチャルなカメラでレンダリングすることで、立体的な映像としてみることができるのである。また、場所を把握し、あたかもその物がそこにあるかのように置くことができる。

▲HoloEyes CEO兼CTOの谷口直嗣氏。

続いて紹介されたのが、日本科学未来館で2016年に公開されたドームシアターの作品『9次元からきた男』だ。

こちらは、ホラー映画『呪怨』でおなじみの清水崇氏が監督を務めた作品で、「万物の理論」をテーマに3Dドーム向けに作られたものである。こうしたドーム映像では宇宙が題材になることが多いのだが、没入感のある映像になじむということで素粒子の表現も取り入れている。

テーマとなっている「万物の理論」は、実験物理学ではなく理論物理学の世界であるため、数式でしか表現することができない。それを可視化するために、様々なビジュアライゼーションの方法を試したそうだ。

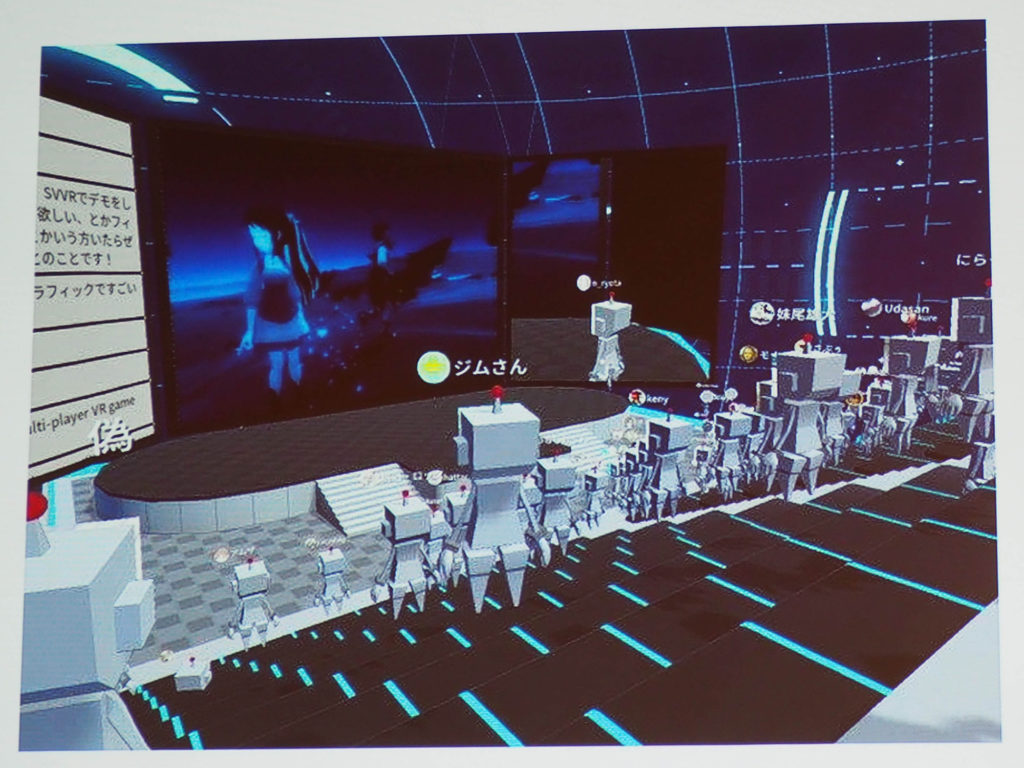

林会長がNHK時代に制作した番組『人体』を見て、業界に飛び込んだのが桜花一門 代表取締役の高橋建滋氏だ。2013年5月にVR出会って以降は、それを広めるためのイベントやシステムなどを開発。オフラインだけではなく、VRを使ったオンラインでもイベントを実施している。このように、VRの活動をしつつVRのコミュニティも作っているのだ。

▲桜花一門 代表取締役の高橋建滋氏。

――広い意味でのサイエンス映像があるが、どのような種類があるとお考えですか?

甲本氏:確信に迫る質問ですね(笑)。テレビカメラでしか表現出来なかった時代から、コンピューターを使ったシミュレーションや芸術的な表現もできる時代になってきました。映像の表現技術は進歩してきました。私はその映像から学べるモノはなんなのか。大変大きな責任があるのではないかと思います。これからどんどん出てくる映像について、その本当の姿をどのように認識して言葉にするのかが大事だと思っています。

――昔、SIGGRAPHというアメリカのコンピューターグラフィックスの学会によく行ってました。最初の頃は素晴らしいCGが出てきましたが、だんだん飽きてきて、スーパーコンピューターのシミュレーションの方がずっと美しいというようになってきました。そうした流れでサイエンス映像を捉えると、どのようになりますか?

坂井氏:コンピューターが出来てから、科学との映像の関係はがらりと変わりました。SIGGRAPHはCGだけではなくコンピューターに関する学会です。その中のひとつとして、CGを扱っています。そこがどんどん大きくなってきました。あの時代は、これまで我々が「こんなのできたらいいな、あれを見せられたらいいな」ということを、コンピューターが実現可能にしてくれた時代です。それがスーパーコンピューターを使ってシミュレーションすることで、またひとつステージが変わりました。古典的な意味での映像のクリエイティブなツールから、科学者が考えた世界を表現するツールになったのだと思います。それらを含めて、サイエンスと映像がいい関係ができました。

――今のコンピューターには、当時のスパコンよりも速いGPUが入っています。すごい進化を遂げていますが、これからもっとすごい進化が訪れるのではないかと思っています。そのあたりについてどうお考えですか?

谷口氏: GPUはグラフィックに特化したプロセッサーで、リアルタイムに三次元の映像をレンダリングするために使われています。そこで使われるプログラミングをずっとしてきました。Unityなどゲームエンジンがみんな使えるようになり、高度なリアルタイムプログラミングも比較的簡単に作ることができるようになりました。このあたりはまだまだ伸び代があると思っています。NVIDIAはグラフィックスの会社からAIの会社になってきましたが、AIの計算にGPUが向いているのは並列の計算がどーんと出来るからです。そうしたところでお金が沢山動いているので、それでAIの開発をしながらグラフィックのチップ開発も進めているので、これからも期待が持てると考えています。

――坂井さんたちがCGを作っていた時代は、1秒100万円かかるといわれていました。今はそのクラスのCGを瞬時に作ることができます。そうした時代になり進化はしていますが、作り手のリテラシーはそんなに進化していない気がします。今の技術からすると、もっと素晴らしい映像が出てきてもいいハズなのに出てきていません。

今泉氏:私たちがやっていたのは記録映画というジャンルですが、企画演出、撮影部、録音部、照明部がいるというように、人の集まりでした。人が集まりものを作るというのが、私がやってきた仕事です。そのため、コンピューターが介在するようなものづくりはほとんどやってきていませんでした。

森田氏:中谷宇吉郎博士のアーカイブをまとめて活用していくという仕事があり、そのときに「科学映画の一考察」という随筆に「科学映画には博物ものと理科ものがある」という、いい文章が書かれていました。映画は説明しようとすると、線画が多くなってしまう(説明の図などを入れるため)。しかし、それでもわからないものはわからないため、どうせわからないならわからすということをはじめから断念してしまうことが、この種の映画のひとつの進む道であるとのべられています。

――科学映像に影響を受けた立場として、サイエンス映像についてどうお考えですか?

高橋氏:バーチャルリアリティがほかの映像メディアと違うところは、失敗ができるところだと思っています。実験で失敗するのは、自分でやってみないとわかりません。自分で行って大爆発させると、一生モノの記憶になります。8Kの映像だろうがなんだろうが、自分で失敗できません。この自分で失敗できるところが、VRの最大の特徴であり、かつ科学に大事なことも失敗することだと思っています。そのため、VRが次の次元のメディアだったり、次の次元の映像になったりすると考えています。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。