05.22

【World MR News】ARプロダクトエンジニアリングを学ぶミートアップイベント「AR Developer Meetup #2」をレポート

ARアプリ開発者向けの勉強を目的としたミートアップイベント「AR Developer Meetup #2」が、5月10日に東京・渋谷のAbema Towersで開催された。本稿ではその中から、一部のセッションをピックアップしてご紹介する。

▲司会は「ARおじさん」こと、MESON COOの小林佑樹氏。

■「MESONで手がけたARアプリ」

最初に登壇したのは、MESON XRエンジニア/Unityエンジニアの比留間和也氏だ。同氏からは、「MESONで手がけたARアプリ」と題してこれまで係わってきたロケーションベースARアプリ開発の紹介が行われた。

▲比留間和也氏。

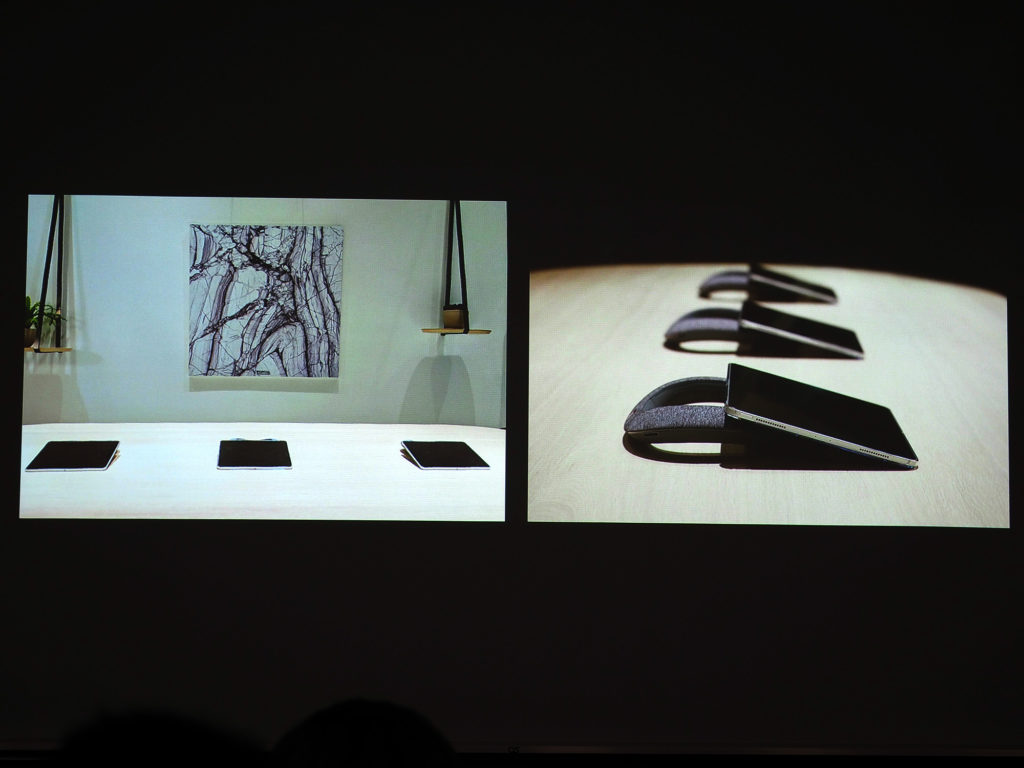

ロケーションベースARのアプリを2本手がけたという比留間氏。そのうちのひとつが、オンワードと共同開発した『PORTAL』だ。コンセプトはARで見るランウェイである。大理石がマーカーになっており、そこからポータルが開きランウェイが飛び出してくるといった内容のコンテンツである。

もうひとつは『AR City in Kobe』で、ARを題材にしたコンテンツとなっており、ややデフォルメされたグラフィックなどが特徴的である。「ARクラウド」を使い、4月27日から29日まで神戸で開催された「078Kobe」というイベントで展示されていたものである。

こちらは、みんなで2030年の未来の神戸を一緒に作っていくというものをコンセプトにした体験型のコンテンツとなっている。

通常のアプリなら、いつ誰がどこでダウンロードするかもわからなければ、どこで使われるのかもわからない。だが、ロケーションベースARの場合は、その場に来て体験してもらうため、そこが大きな違いであるという。

自分の端末にインストールして繰り返し遊んでもらうことがベースだが、1回の体験の流れが作られるので「最高の体験してもらう」ことを意識したそうだ。そのうちのひとつが、環境音が聞こえるスピーカーやイヤフォンを採用しているところである。これは、耳の中に入れてしまうと周りの音が聞こえにくくなり、コミュニケーションが取れなくなってしまうからだ。

▲こちらは『PORTAL』で使われたもの。iPadの下にネックスピーカーが置かれている。

▲こちらは『AR City in Kobe』の様子。耳たぶにクリップのように付けるイヤフォンを採用している。

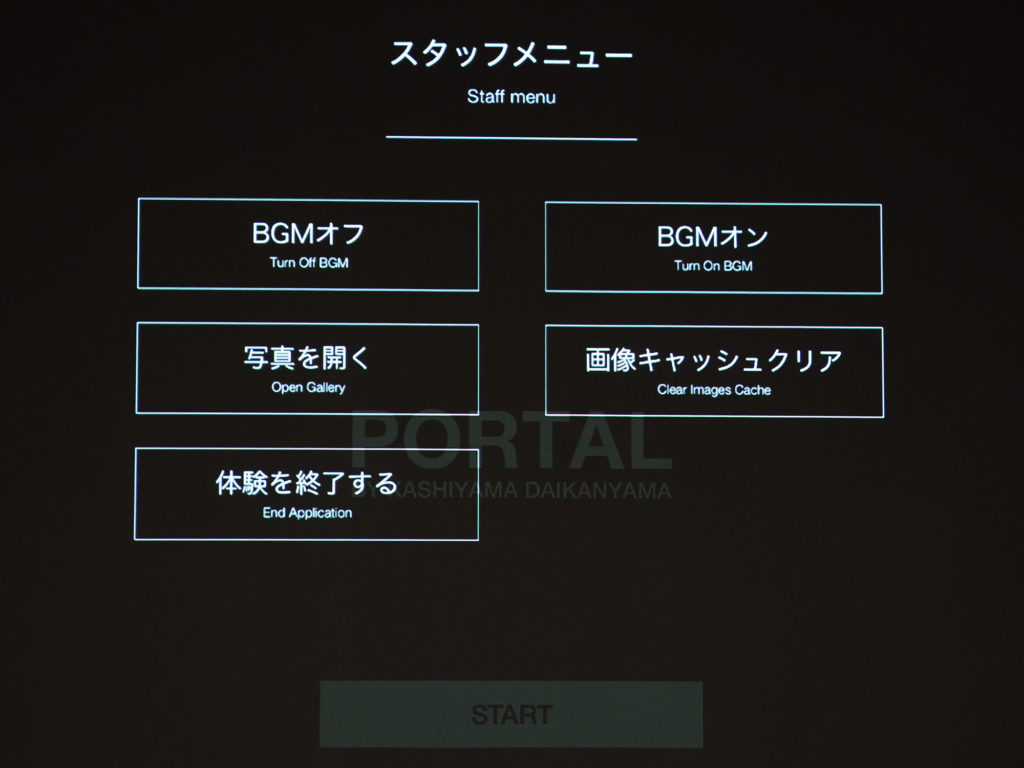

実装時の考慮した点としては、クラッシュ時にすぐに復帰できるようにしている。通常のアプリとは異なり体験は1度きりであるということと、複数人で体験するため不具合が出たときにひとりだけ待ってもらうようなことがないようにするためだ。

▲すぐに対応出来るように、スタッフ用の隠しメニューも用意されている。

今回はiOSを使用しているが、その中に「アクセスガイド」という機能がある。設置型のものは、ユーザーがどんな誤動作をするかわからない。そこで「アクセスガイド」を設定しておくことで、間違ってホームに戻ってしまいどうすればいいかわからないということも防ぐことができる。また、クラッシュ時には自動的に起動してくれる。

『AR City in Kobe』で使用した「ARクラウド」は、AR情報をサーバにアップして複数人で使う。そのため、様々なものを共有する必要がある。そこで、今回は体験の共有を重視して開発が行われた。

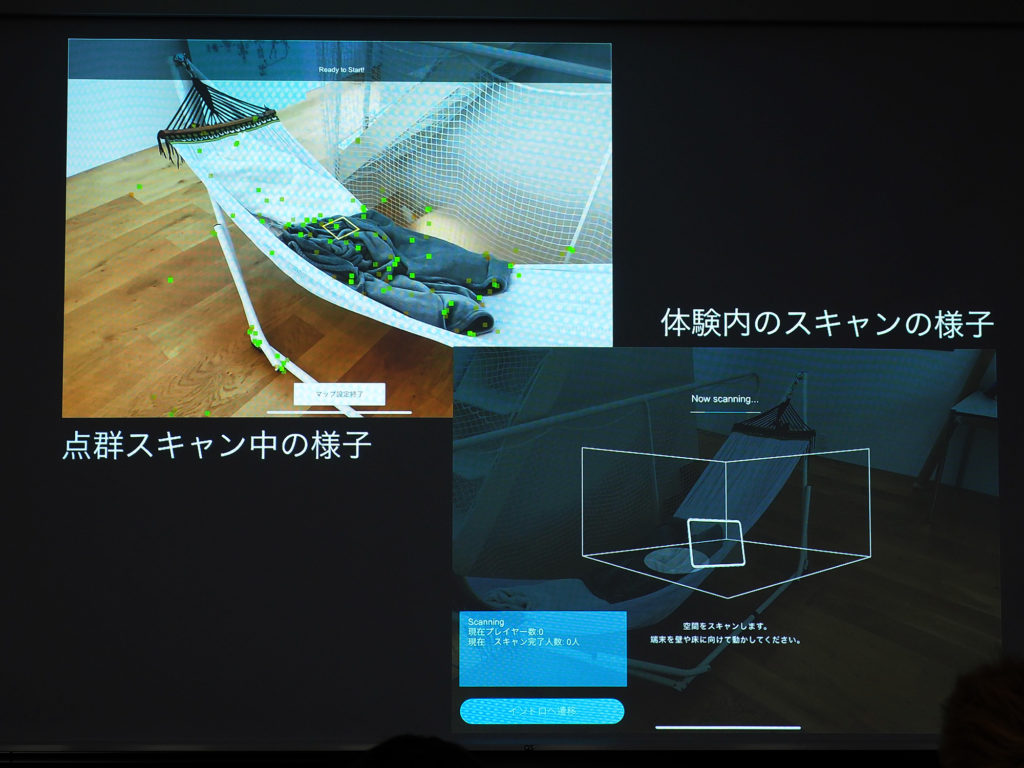

「ARクラウド(ARカメラの位置)」と「グラウンドの位置」「体験」の3つ同期を行っている。「ARクラウド」の位置同期に使用したのは、「Placenote」というSDKだ。最初に点群をスキャンし、それを「Placenote」に保存する。体験中は、似たような場所から見ることでキャリブレーションが完了する。

グラウンドの位置同期に使用したのは、「Firebase」だ。こちらでは「Point Cloud Data」のMap IDとグラウンドの位置・回転情報を保存している。生成の同期には「Photon」を使用している。こちらは設置できる建物の上限が決まっているため、その同期と1体験中に限りだがデータの永続化をするのに使用しているそうだ。

■「AbemaTV×Keirin AR」

AbemaTV エンジニアの辰己佳祐氏からは、AbemaTVに新設された競輪チャンネル内で使用されている解説用ARアプリについての開発秘話が紹介された。

▲辰己佳祐氏。

辰己氏が所属している「XRギルド」は、サイバーエージェントの社内調査・価値創出プロジェクトのギルド制度のひとつだ。こちらは、社員が本業に関係なく、興味のある技術テーマに沿って横断的にチームを組み、会社から予算をもらい開発を進めることができる制度である。

この「XRギルド」で辰己氏が実現したかったのが、AbemaTVと放送ARの融合だった。その「XRギルド」が2期目を迎えたころ、それを実現するチャンスが訪れた。AbemaTVで競輪チャンネルが開設されることとなり、その番組内で使われるレース予想の解説用ARアプリを開発することになったのである。

そこで参考にしたのが、ツール・ド・フランスの解説映像だ。しかし、それをそのまま導入するとかなりの費用が掛かってしまう。かつ、同様の体験を安価で実現したいという思いがあった。今回のプロジェクトに必要となる要件は、出力映像が放送に耐えうる高い解像度で同時にトラッキングする自転車の台数が7台だ。そして、それをなるべく安価で実現するといったものである。

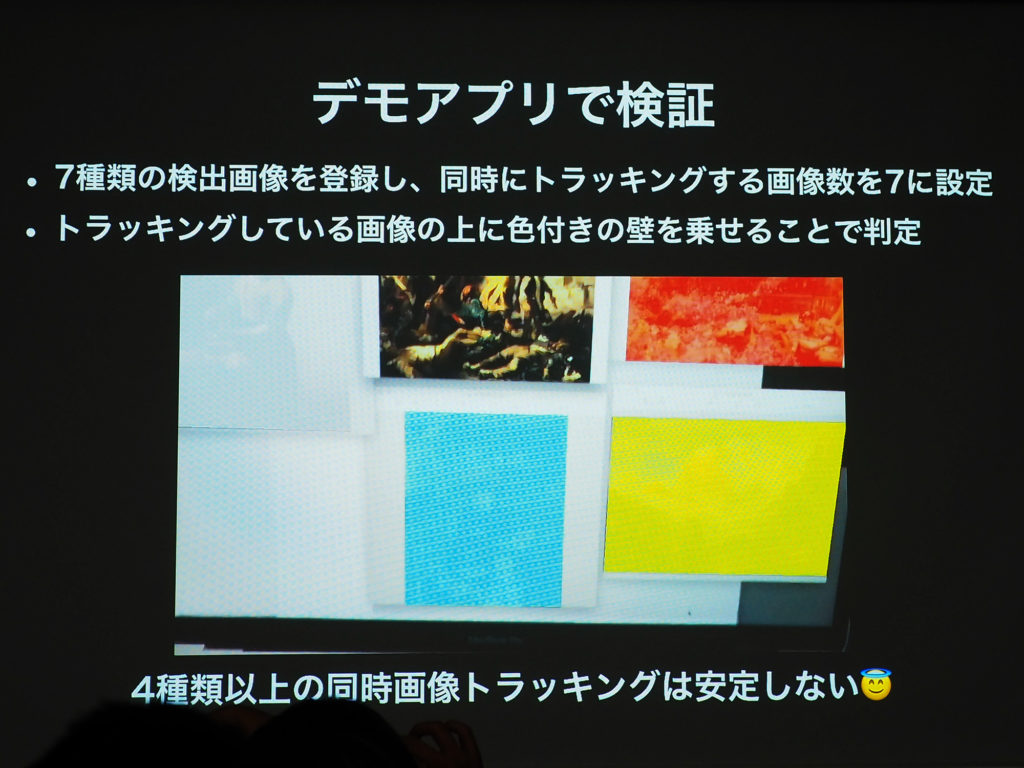

出力映像に関しては、AR機能が実装でき、かつ高解像度の映像が出力できる端末としてiPhone XSを採用している。トラッキングはAR画像トラッキングで実現できると考え、ARKitのImageTrackingの検証を行っている。最大画像数が設定できるため、これでOKだと思っていたのだが、実際に検証してみると4種類以上の画像トラッキングでは安定しないことがわかった。

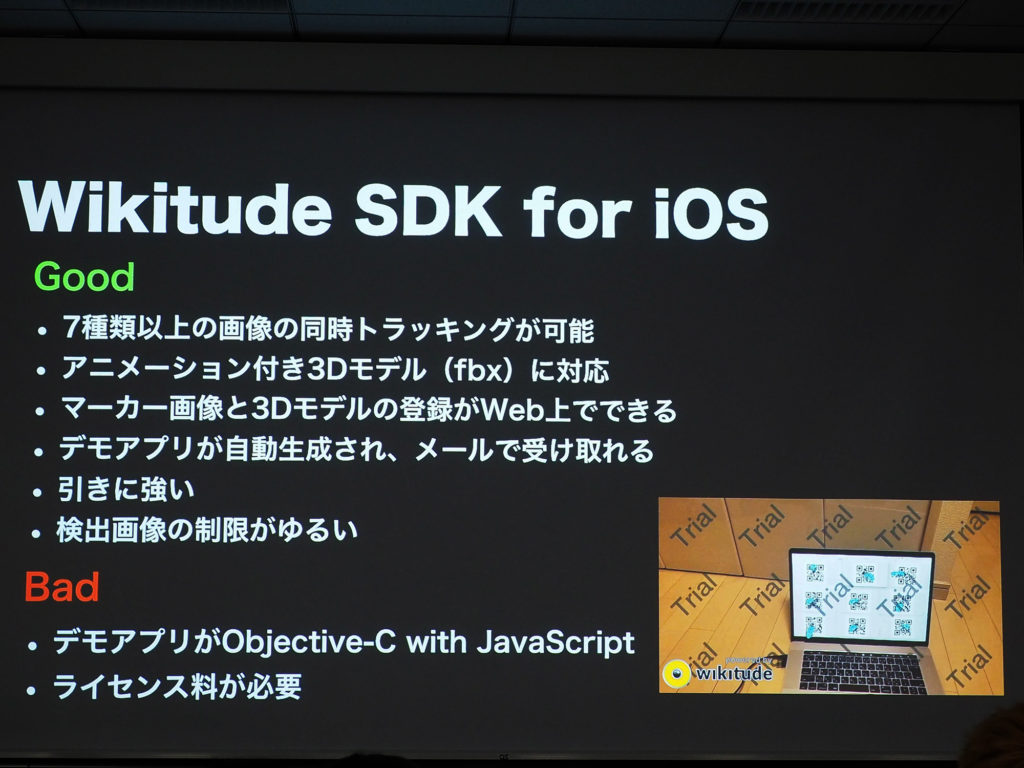

これは厳しいということで、次に検証したのが「Kudan AR SDK for iOS」と「Wikitude SDK for iOS」というふたつのARアプリ開発ツールだ。「Kudan AR SDK for iOS」は7種類以上の画像トラッキングができたが、ブレが目立ち引きに弱かった。また、ライセンス料も必要である。

「Wikitude SDK for iOS」も7種類以上の画像トラッキングができるのだが、こちらは引きにも強いことがわかった。また、マーカー画像と3Dモデルの登録がウェブ上でできるなど、豊富な機能が用意されている。しかし、デモアプリがObjective-C with JavaScriptでライセンス料も必要となる。こうした結果から「Wikitude SDK for iOS」を採用している。

使用するARマーカー画像については、担当デザイナーと話し合いながら作成している。良いARマーカー画像にするために全部で7パターン制作したが、最終的に採用したのが図形と数字を組み合わせたシンプルなものだった。

そのヒントとなったのが、昔のARマーカーは簡素な白黒のものが多かったということを思い出したことだった。当時のARマーカーは引きにも強かったイメージがあり、家紋を中心としたマーカーに変更している。

■「ARイノベーションで人と人の繋がりはどう変わるのか?」

Graffity Inc CEOの森本俊亨氏からは、「ARイノベーションで人と人の繋がりはどう変わるのか?」をテーマに、セッションが行われた。

▲Graffity Inc CEO 森本俊亨氏。

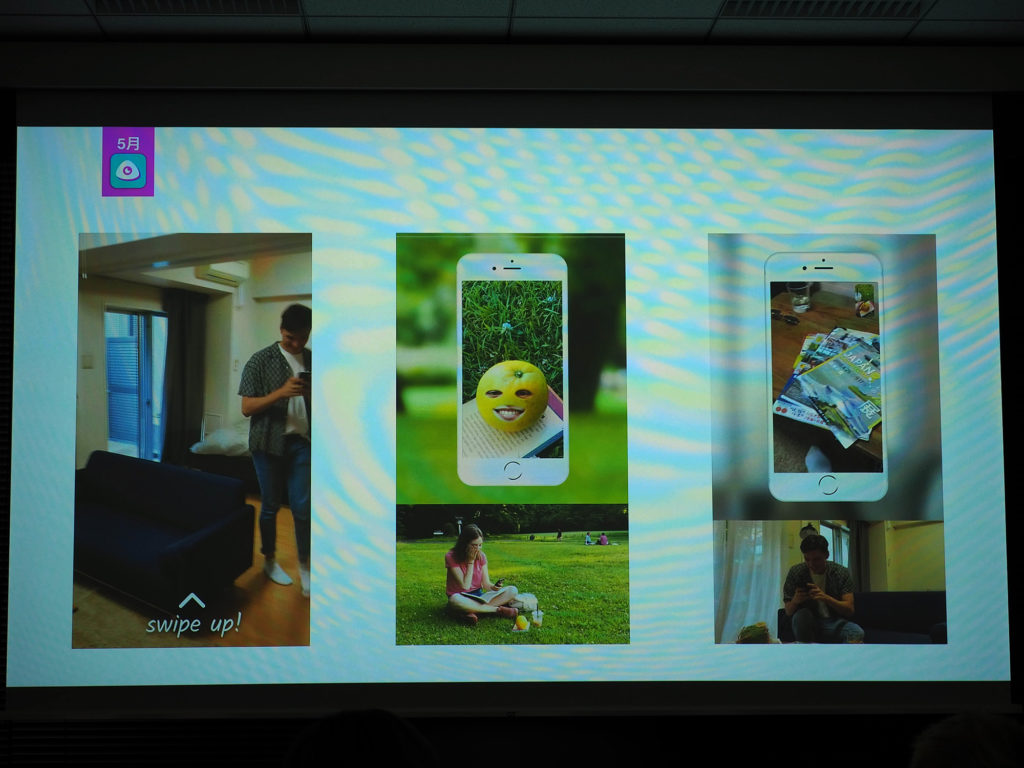

同社では現在ARゲームに注力し、中高生に人気のARシューティングバトルゲームの『ペチャバト』などをリリースしている。実は本作は、この1年半で開発した4つ目のプロダクトだ。最初にリリースしたのは『Graffity』という『セカイカメラ』のようなカメラアプリである。

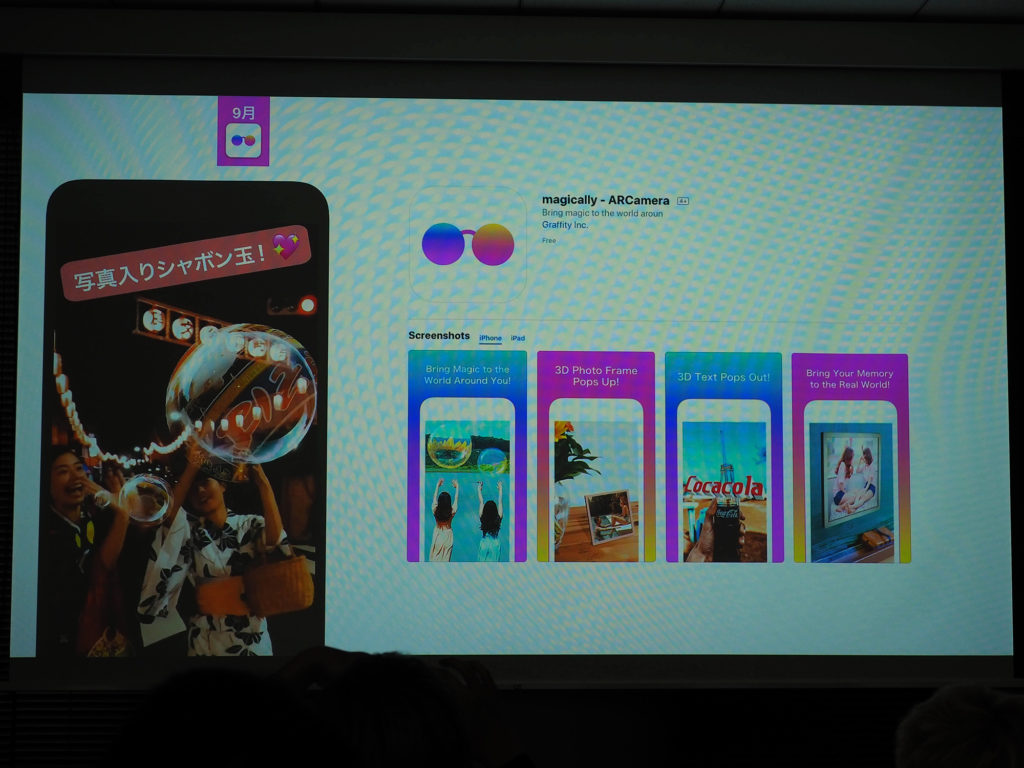

次に米国カリフォルニアで『GRAFFITY -AR Video Chat-』というビデオチャットをリリースしている。次に謎のカメラアプリ『magically』(未リリース)を作った後、『ペチャバト』をリリースしている。最初は森本氏も開発に係わっていたが、それ以降の3本はスーパーエンジニアのKBOY氏が開発を行っている。

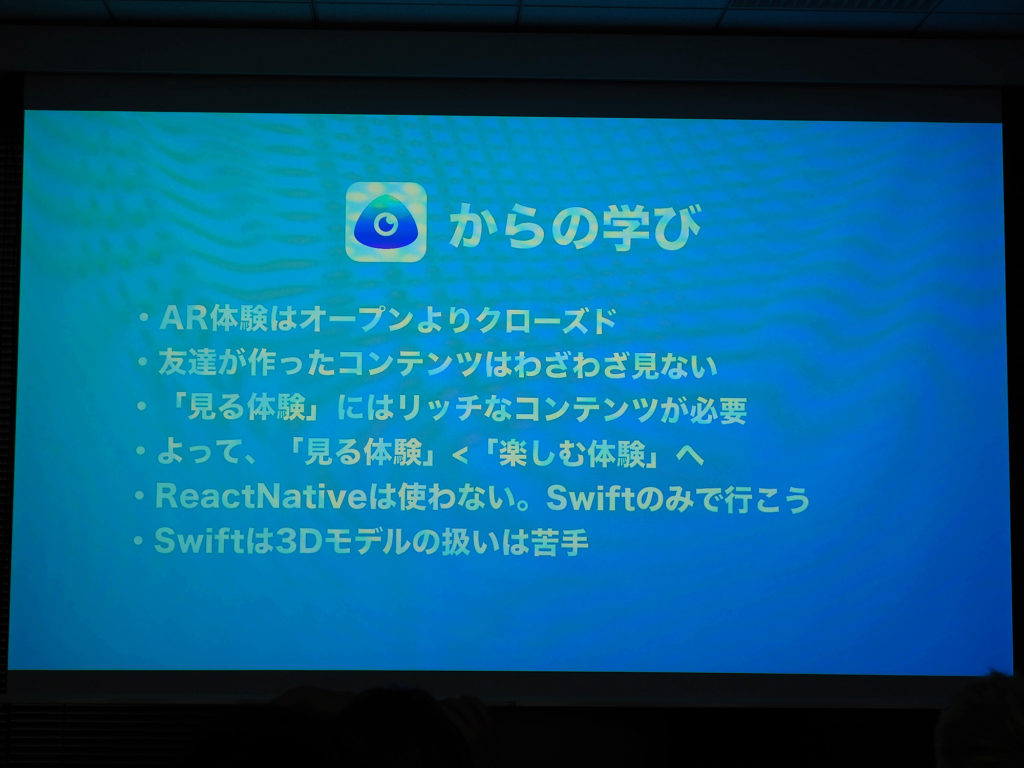

開発はSwiftでiOSのみで行っている。これは、森本氏もKBOY氏もSwiftが得意だったという理由に加えて、日本ではiPhoneのみ対応でよいというところから選ばれている。また、コミュニケーションアプリを作るため、サクサク感が大事なところとビルドが速いなど検証の速さも重視している。

最初に開発した『Graffity』は、空間に落書きができるARアプリだ。結果的にクローズすることになったのだが、ここから学んだこととして「AR体験はオープンよりクローズドが大事だ」と森本氏はいう。

それはARで見ているところが、プライベートな空間がメインとなるからだ。それを共有するとなると、自分に近い存在に限られてしまう。また、誰かが書いたものをわざわざスマホで見ることはない。こうしたものを使わせるには、強い動機が必要となってくるのである。

また、「見る体験」にはリッチなコンテンツが必要であるため、ロケーションベースでしかなりたたない。そのため、次は「見る体験」ではなく「楽しむ体験」にしていく必要があると考えたそうだ。

『GRAFFITY -AR Video Chat-』は、ビデオチャットしながら落書きができるというARアプリである。こちらは、相手の目の前にハートを描くとそれが現れるといった感じのコンテンツだ。こちらは見る体験が微妙なことから、楽しむ体験ができるものにしている。また、対面ではスマホは開かないと考えて、ビデオチャットにしている。

「ARは遠くに離れている人を繋ぐものではなく、近くの人との体験をより拡張するものということが大事」と森本氏。こちらはWhilioのAPIを使用しているがかなり良かったそうだ。また、マシンラーニングを多用していたが、SwiftのCoreMLが使えたという。

3本目に制作したのが、お蔵入りした『magically』というアプリだ。こちらはシャボン玉を出したり、人の姿勢を検知してフィルターを付けたりするものである。「撮る体験」にフォーカスしたアプリだったが、この分野は既存のSNSが強すぎる。

また、リッチなコンテンツを作り続けることになるため、スタートアップにはその投資が難しい。さらに、独自モデルを作る必要があり、その面でも既存のSNSに勝てないことが開発途中でわかったため、ストップしている。

そして4本目に作ったのが『ペチャバト』である。ビデオチャットでは遠くの人を繋げていたが、目の前にいる人とスマホでできないかと考えて、作ったものである。投資家からは否定されたが、唯一ゲーミフィケーションがあるものならスマホを開いてくれるのではないかといわれ、そこに特化して開発している。

この『ペチャバト』の前に、3つのプロトタイプが作られていた。中には『スプラトゥーン』のような塗るゲームなどもあったが、シューティングが一番ARと相性がいいことがわかったという。その結果、リリース1週間で6万回ほどバトルが行われ1000件を超える4.5以上の評価を獲得している。

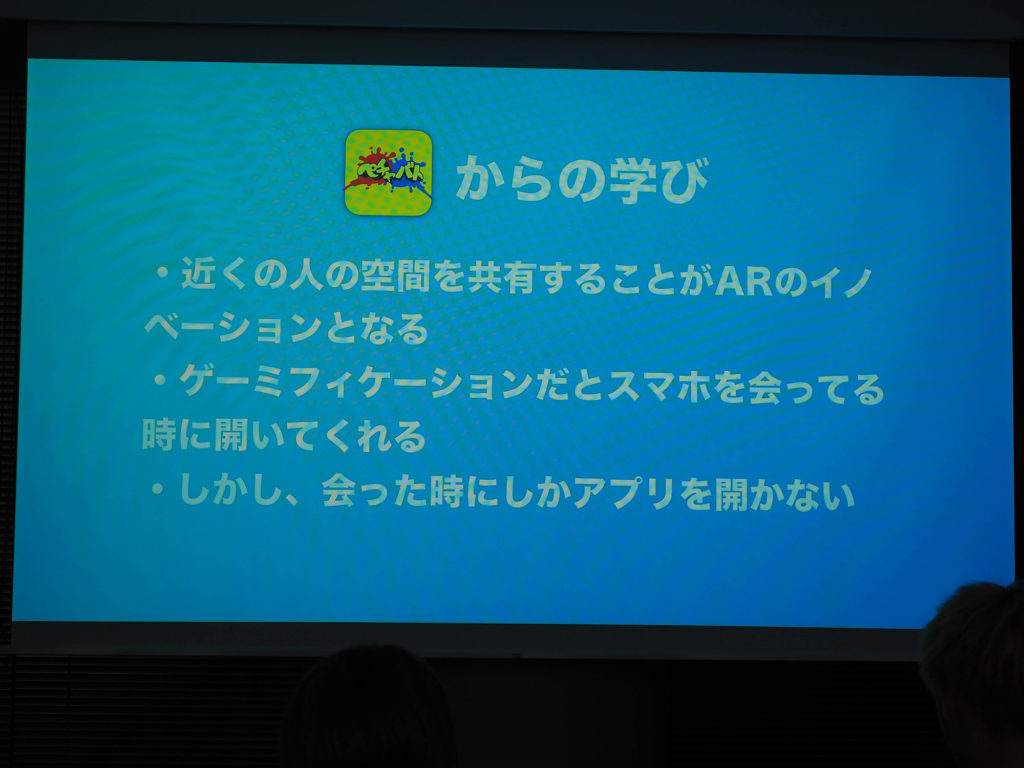

『ペチャバト』から学んだこととしては、近くの人と空間を共有することがARのイノベーションであることがわかったという。これまでのSNSは、すべて遠くの人を繋げるという概念だった。しかし、近くの人と体験を共有することがARのあるべき繋がり方なのだ。

ウェアラブルまでいくと、会話を拡張するところまでいける。しかし、わざわざスマホで会話を拡張したいとは思わない。そのため、ゲーミフィケーションが大きなコンテンツになるのだと森本氏はいう。しかし、人に会ったときにしかアプリを開かないという課題はあり、そのあたりを回収していきたいと考えているそうだ。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑誌の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。