11.15

【World MR News】若手講演「バーチャルリアリティへの期待」――東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター設立記念式典をレポート①

東京大学 バーチャルリアリティ教育センター設立記念式典が、11月1日に東京大学 本郷キャンパス 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホールで開催。本式典に関係する様々や挨拶や祝辞などが一通り終わった後、第1部と第2部に分けて若手講演とパネルディスカッションが行われた。

本稿では、その中から若手講演・パネルディスカッション第1部として開催された「バーチャルリアリティへの期待」の講演部分をピックアップしてお届けする。

医学系研究科・金太一氏「3DCGを駆使した脳神経外科手術シミュレーション」

最初に登壇したのは、東京大学医学部付属病院脳神経外科の金太一氏だ。今回は「3DCGを駆使した脳神経外科手術シミュレーション」というテーマで同氏が取り組んでいる内容について紹介が行われた。

東京大学医学部付属病院脳神経外科の金太一氏。

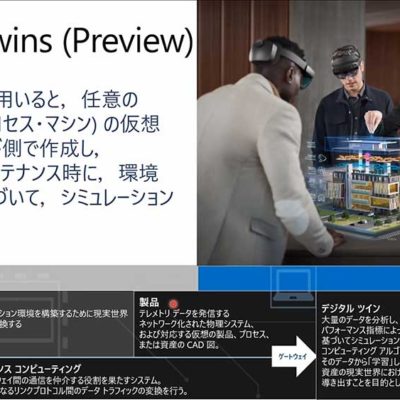

脳神経外科手術では、絶対触ってはいけない部分がある。通常はそれらを頭の中にたたき込んで手術が行われる。一般的にこうした手術に必要なものとして、「手先の器用さ」を思い浮かべる人が多いかもしれないが、実際は手術をしていくうちに誰でも上手くなっていくためあまり重要ではない。それよりも、知識と戦略、判断が重要となってくるのである。

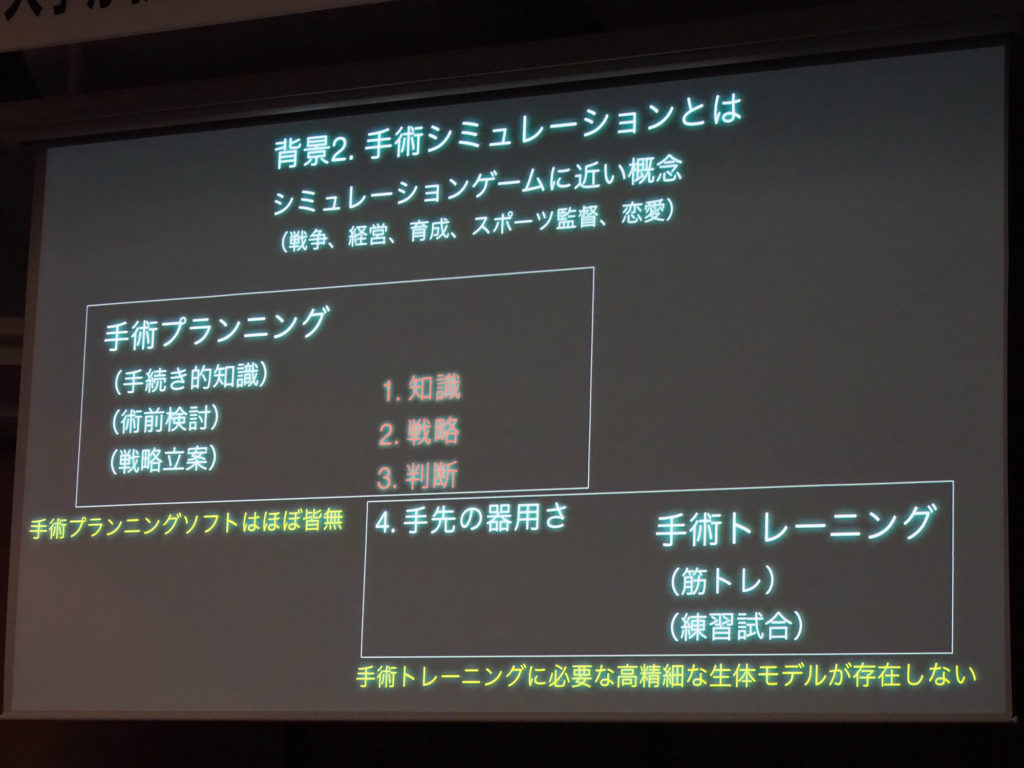

こうした手術をシミュレーションするものは、戦争や経営、育成、スポーツ監督、恋愛などのシミュレーションゲームに近い概念であると金氏はいう。手術の計画や戦略を立てるのがまず重要で、手先の器用さは筋トレなどのトレーニングにあたる。こうしたものをひっくるめたものが、手術シミュレーションである。

しかし、施術プランニングソフトについてはゴールドスタンダードといえるようなソフトは存在しない。また、手術トレーニングについても高精細な生体モデルで行わないとあまり意味がない。これらが手術シミュレーションの課題となっている。

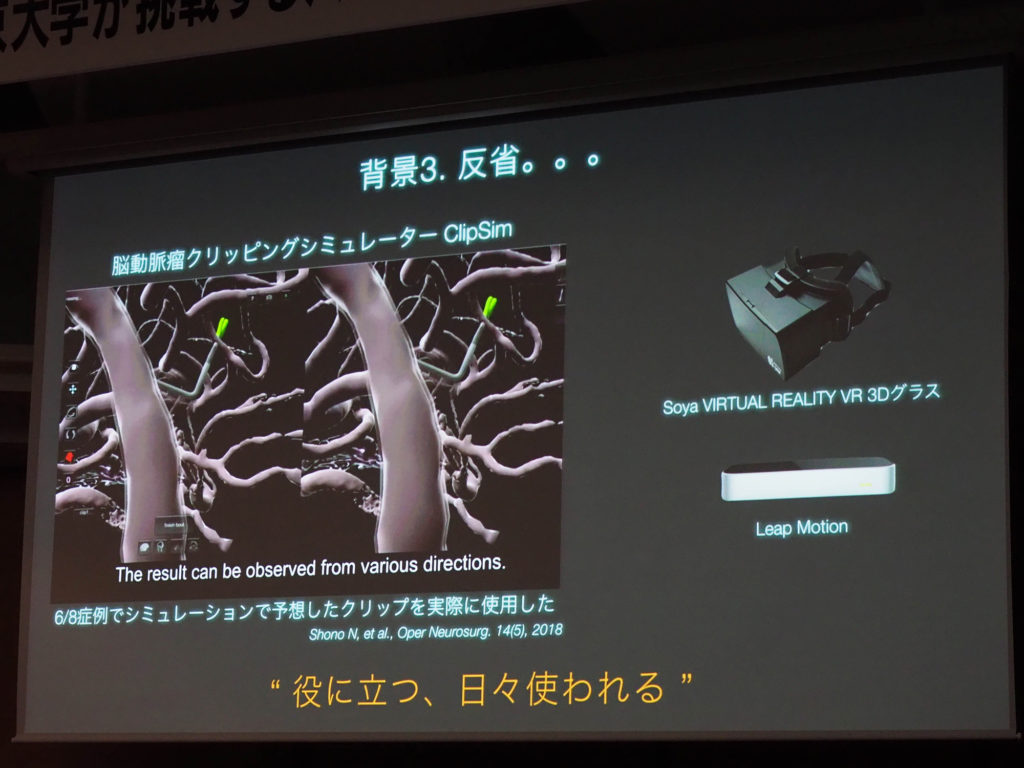

金氏は、脳動脈瘤クリッピングシミュレーター「ClipSim」を作ったのだが、施術前の8症例でシミュレーションを行い非常に役にたち論文も作成した。しかし、今は使われていない。ここからの反省は、業績優先ではなく「役に立つ、日々使われる」にしなくていけないということだったそうだ。

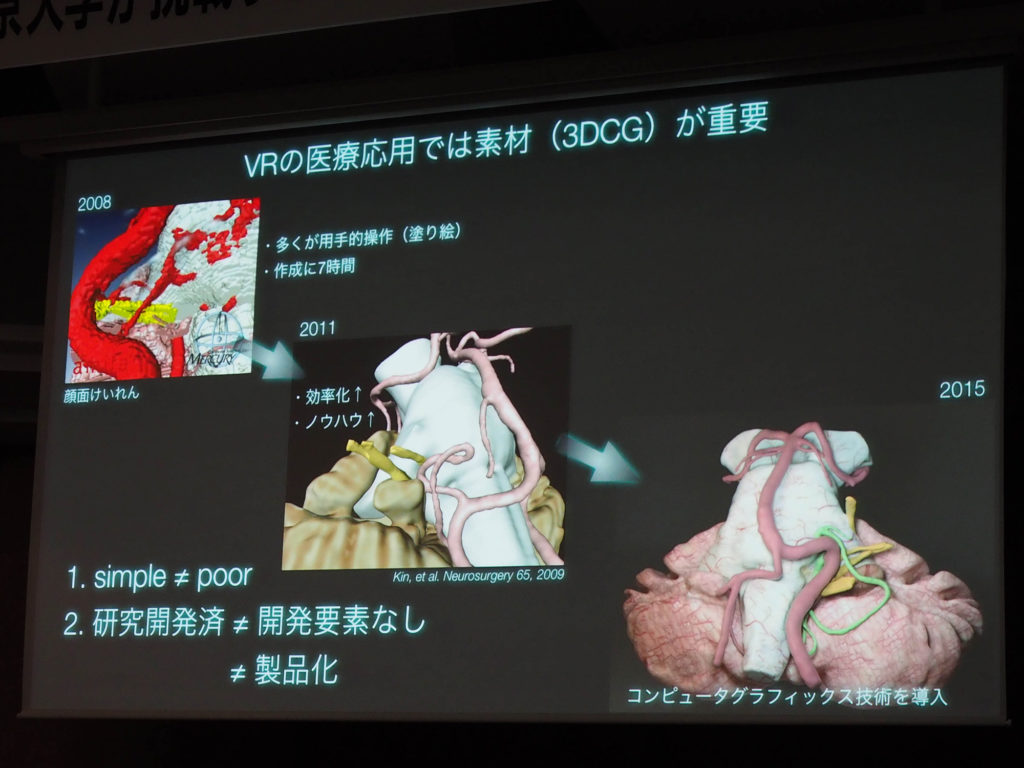

手術で使われる医用画像は、ひとりの患者に対して30種類、5000枚といった膨大な数になる。そうしたものをひとつにまとめて、3DCG画像にして手術検討をするのが金氏の所属する研究室のVR研究のメインだ。

VRの医療応用についても、素材となる3DCGが非常に重要となる。まずはシンプルなモノで検討するのだが、だからといってPoorなモノではダメだ。すでに出来ているものを見せると、もう研究の余地がないと思われがちだが、AIに作らせるなど開発要素がないというわけではない。

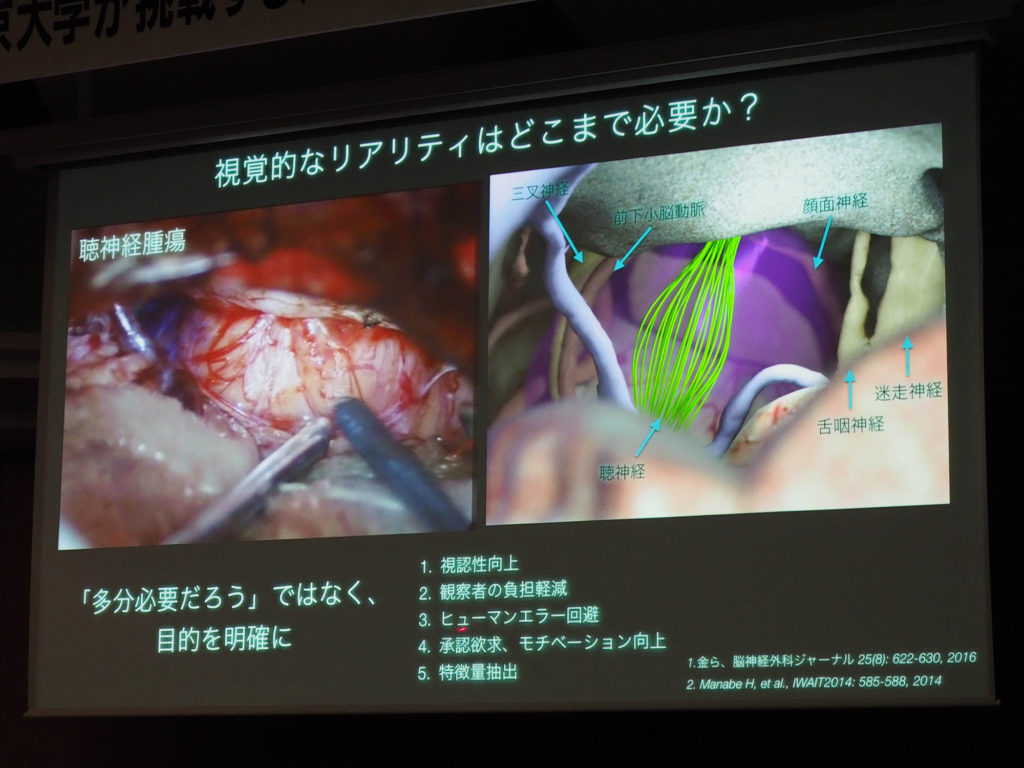

VRで脳の硬さなどを物理的な整合性が必要かというと、そこはあまり重要ではない。その理由は、厳密さよりも変形させた脳の奥にある解剖構造が見たいからだ。また、視覚的なリアリティの追求についても、同様だ。執刀医でも見てもわからないため、電気的な刺激を与えて確認をしている。そのため、リアリティよりも強調された情報のほうがわかりやすいのだ。

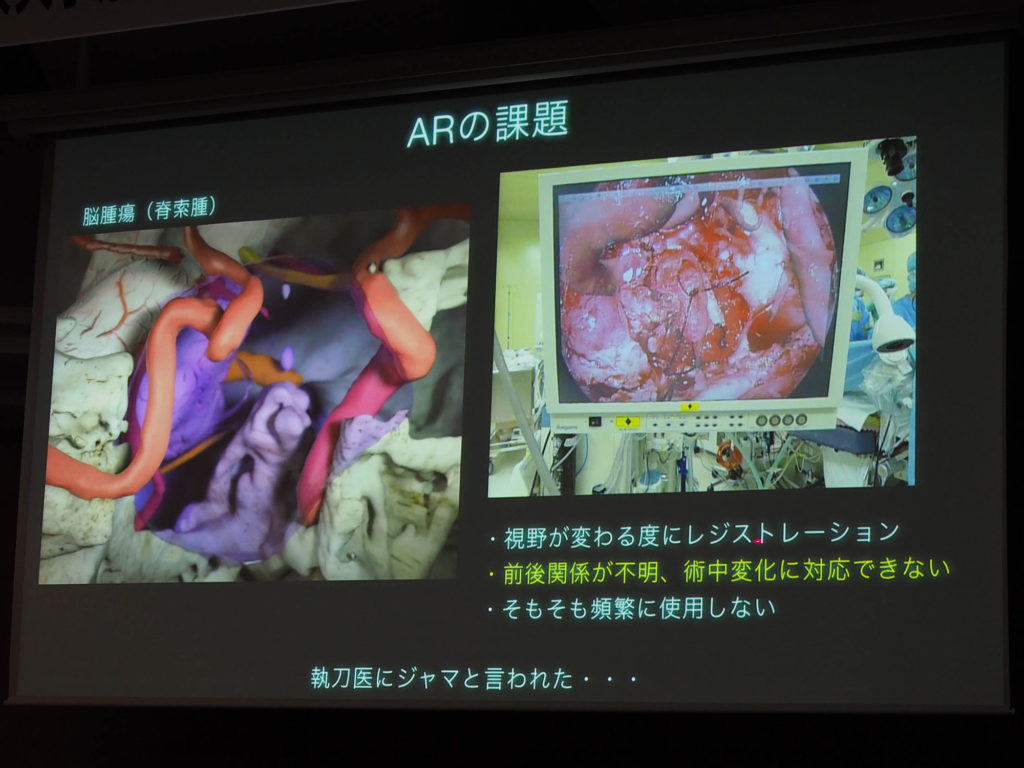

ARの課題としては、視野が変わる度に再レジストレーションしなければいけないという問題がある。また、どこを削ったら何がでてくるといった前後関係が不明で、術中変化に対応することができない。そのため、執刀医に邪魔と言われてしまったという。

医療に興味がある人を対象に、医用画像データのフォーマット「DICOM」を読み込む『Simple DICOM Loader』と、DICOMから3次元画像を作る『High Speed CPU-based Marching cubes』をUnityアセットストアで販売している。また、正常脳解剖ビューワ『iRIS』も、有料だが販売中だ。

現場で有用なものを還元するのが、医療では必要であると金氏。臨床医療や、そこから還元する医学教育について今後考えていく予定である。

医学系研究科・吉川弥生氏「VRがもたらす耳鼻咽喉科臨床の進歩」

続いて、東大病院 耳鼻咽喉科認定専門医・指導医の吉川弥生氏による講演「VRがもたらす耳鼻咽喉科臨床の進歩」が行われた。

東大病院 耳鼻咽喉科認定専門医・指導医の吉川弥生氏。

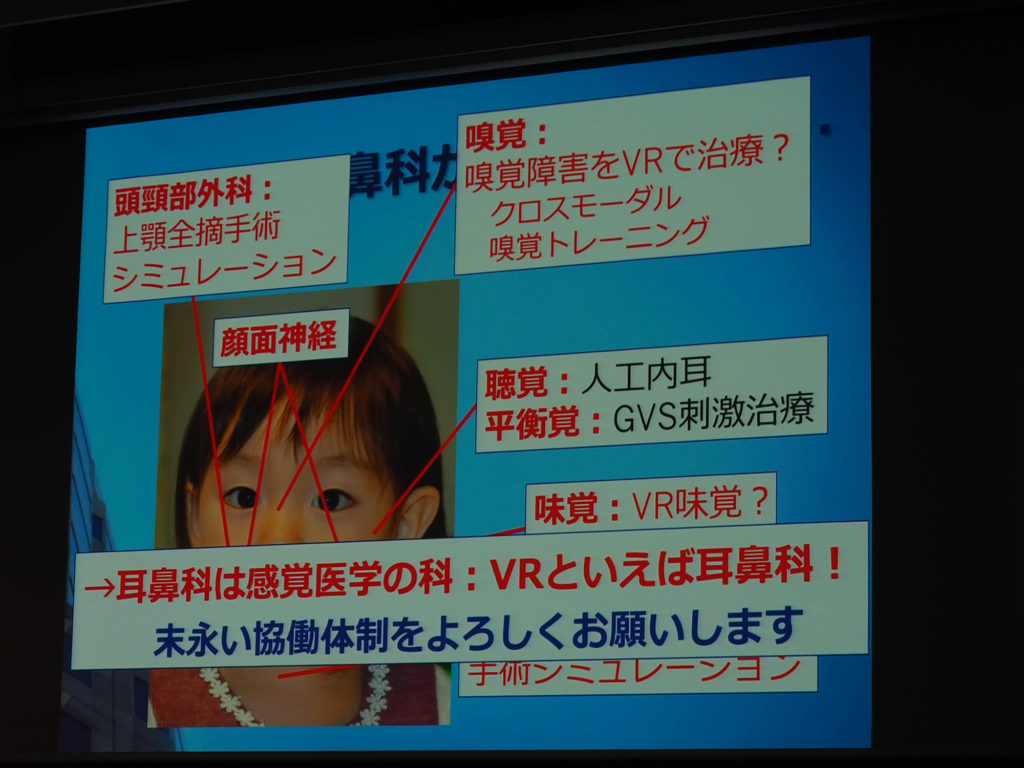

「耳鼻科って鼻水にティッシュを配っている科なんでしょう?」といわれたという吉川氏。耳鼻科では、視覚以外の聴覚、味覚、嗅覚、触覚、平衡覚を扱っている。つまり耳鼻科は感覚学の科であり、「今日おこしのみなさんには、(VRにとって)すごい宝の山を見つけたとおもってもらいたい」と冗談混じりに語っていた。

耳鼻科における外科医教育は、手術をしながら練習しているのが現状だ。これはいわば、自動車教習所と同じである。手術の修練では、患者でラーニングカーブを出すことは許されない。そのため、遺体で練習することがあるのだが費用は高額である。また、3Dプリンターで作った人工側頭骨を使用することもあるが、神経もなく費用も高価である。

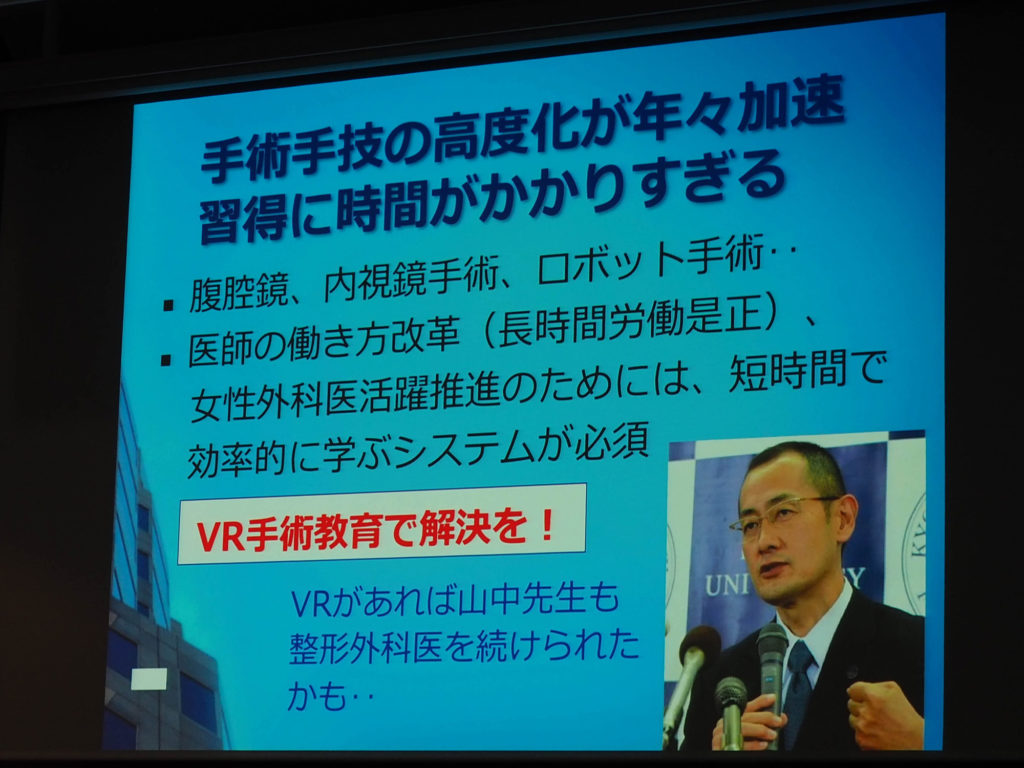

また、手術手技の高度化も年々加速しており、習得に時間が掛かりすぎるという問題もある。こうした問題や課題を解決するのに、VR手術教育が役に立つかもしれないと吉川氏はいう。

しかし、現在あるVR手術シミュレーターは、高価な上にドリルの感覚が異なるなどこれじゃない感が強い。また、外科医の治療は手術だけに限らない。例えば良性発作性頭位めまい症では、浮遊耳石置換法と呼ばれる手法が使われる。これは決まった手順で頭を動かして治療するというものだが、こうした教育にVRやARを利用することができるかもしれない。また、三半規管を投影して見るようにするという活用方法も考えられる。

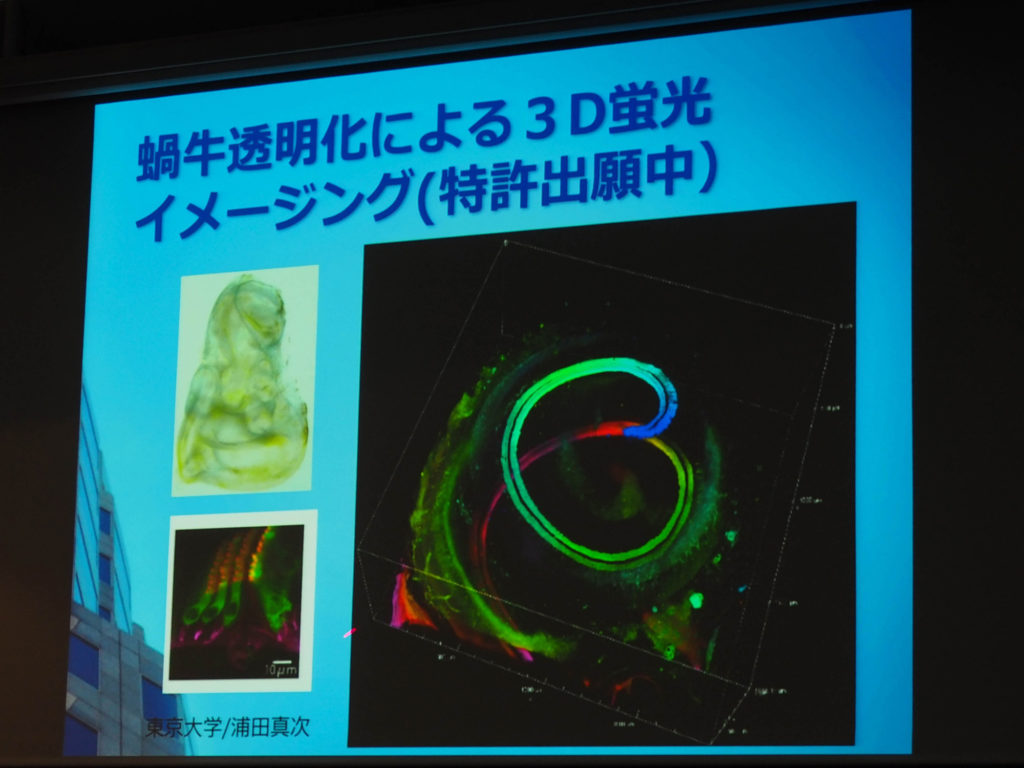

現在耳鼻科で進行中・検討中のプロジェクトとしては、蝸牛を透明化して中の構造を3Dで見られる技術の特許を出願中である。これはデジタル展示ケースなどにも相性がよく、拡大縮小したりひっぱったり壊したりして、理解できるものとして利用することができる。

このように、耳鼻科とVRの親和性は高いのだ。また良い部分としてVRは感覚そのものであるため、ユーザーとして使う分にはITに詳しくなくても人間なら誰でも使うことができる。そのため、参入障壁も高くないのが良いところだと語り、講演を締めくくった。

人文社会系研究科・芳賀京子氏「VR技術と美術鑑賞・美術教育・美術研究」

続いて人文社会系研究科の芳賀京子氏による講演「VR技術と美術鑑賞・美術教育・美術研究」が行われた。

人文社会系研究科の芳賀京子氏。

美術研究は、ふたつの作品を比較してその違いを考えていくという学問だ。パルテノンの時代に作られた同一作者のふたつの作品を比較してみたところ、顔の形がまったく同じだったことがわかった。これは3Dでスキャンしたものを重ね合わせて比較した結果なのだが、元々医療分野で臓器の比較をするための使われていた技術が使用されている。

美術鑑賞は見るだけではなく、自分で参加して調べることでより深まると言われている。たとえば東京博物館ではアプリを使って鑑賞ができるようになっている。また、博物館は常時展示されているわけではない。中でも日本美術は、日光や大気にさらされることに弱い。そのため、限られた期間しか展示が行われていない。

そうしたものについては、『e国宝』と呼ばれるサービスで、ネット上で見られるようになっている。また東京国立博物館のVRシアターでは、現在は失われてしまったモノを復元してみられるようになっている。こうしたものは、美術館や博物館に行くことが前提となっている。

美術品は、基本的に語りかけてくることはない。その代わり、古代など数千年前に作られた物が目の前にあることが感動を呼ぶのである。そのため、美術館や博物館に行くことが大前提で、それを補助するためのVRという位置づけになっている。

フィンランド国立アテネウム美術館とDNPラボは、シニア層を対象にした新しい鑑賞手法を試みている。実際に作品鑑賞に行くと、多くの人々に紛れて見ることになるのでかなり大変だ。そのため、作品鑑賞の代替としてのVRが考えられている。

コピーを鑑賞して感動することができるのかという疑問もあるが、鳴門に大塚国際美術館という施設があり、こちらに展示されているものはすべて同寸で作られた複製品である。それが面白いのかという意見もあったが、実際に見ると次から次へと有名な美術品が見られるため思いのほか楽しいのだという。

リアルにはできない、バーチャルだからこその美術の鑑賞もある。その提示の仕方によっては、人々に大きな感動を与えることができるのだ。

美術教育では現在、小・中学校で表現に関して美術鑑賞が行われている。しかし、実際に行われているのは、ポスターのようなモノをみんなで鑑賞したという感じになってしまっている。これでは美術を見た気分にはならない。こうした問題には、なかなか美術館に行くことが出来ないところが多いという理由も含まれている。そのため、VR教材を開発して普及していくことが今必要とされているのだ。

VRで出来ないこととしては、第1次資料が必要な研究や美術的感動が必要な鑑賞、美術館行く習慣やマナーを学ぶ教育などだ。その逆にVRにしかできないこととしては、研究では高精度での比較が可能なところだ。また、鑑賞では作品を自分ひとりで占有することができ、身体的な負担も少ない。さらに、教育としては作品を加工して楽しみながら学んでいくことができるところだ。

アテネのアクロポリス博物館にある「ペプロス・コレー」に好きな色が塗れるウェブサービス。VRならではといったコンテンツだ。

先端科学技術研究センター・檜山敦氏「VR for Hyper-Aged Society」

第1部の最後に登壇したのは、先端科学技術研究センター 身体情報学分野 講師の檜山敦氏だ。

先端科学技術研究センター 身体情報学分野 講師の檜山敦氏。

高齢化社会を専門で扱っている「GERONTOLOGY」と呼ばれる分野があり、そこに対してVRをはじめとする情報通信技術の展開を行っている檜山氏。「GERONTOLOGY」で扱われている分野は、行動支援や健康増進、いきがい、社会参加という4つの領域に分けることができる。

行動支援では、遠隔地からアバターを使って超高臨場感授業が行える「テレイグジスタンス」を活用。健康増進では、ヘルスケアVRを使って正しいウォーキング活動を支援しているほか、いきがいではキャラクターになりきる変身VRを活用。社会参加では、ジョブマッチングAIを使って高齢者の地域活動の参加を支援している。

VR技術が発展していく中で、人間が内側に持っているものや体験を通して出てくる感覚的なものを、いかにVRで体験・体感・共有できるようになるか考えていく段階になっていくと檜山氏はいう。そうした中で、一人称体験が一般の人々にも広がりつつある。

たとえば和紙を作るのはそれなりの技術があり、かなり難しい。従来までなら様々なセンサーを取り付けてデータを取得し、AIなどを使って特徴を抽出し達人の技術のコツをデータとして理解できる形にするということが行われていた。しかし、頭で理解できることと実際に行うことの間には、大きな溝がある。

そこで考えたのが、頭で感じさせるのではなく体で感じさせるということだったという。達人の作業を、達人の視点から五感を通じて記録。それを学習する人が、自分の五感を通じて一人称視点で学習することで、頭で技術のポイントがわかっていなくても体が感じてできるようになるかもしれないという仮説を立てた。

それを実践してみたところ、まったくできなかった人があっという間にできるようになり始めた人が出てきた。このように、達人になった体験をVRで提供できれば、頭と言うより体で掴めるようになるため学習のスピード早めることに活用できる可能性もあるという。

VRシステムは、昔は数億円したものが今は数万円で入手ができるようになった。こうした環境を利用して、高齢者の福祉施設で外出が出来なくなった人たちの代わりに、360度カメラを持って生きたいところを旅行してあげるという試みが行われている。

そこで撮影された映像を元に、VR体験をしてもらったところ、これまであまりやる気の出なかったリハビリにやる気が出て、自分で行ってみようという人たちも出てきたという。こうしたものには様々なコンテンツを集める必要があるが、そこで思いついたのは元気な高齢者の人たちにVR映像を撮影するワークショップを開催。様々な場所で撮影されたVR映像を、ネットワークを通じて福祉施設に提供することで多様な旅行コンテンツが提供できる仕組みを構築しようとしている。

これからのVRの役割として、人と人、人と社会というものを繋いでいくことが研究の出口としてあると語り、講演を締めくくった。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑紙の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。