09.07

【World MR News】ユーザー体験型MRアトラクション『VR四騎士』で実現した圧倒的な「没入感」と「実在感」【CEDEC2018レポート⑤】

8月22日から24日まで、パシフィコ横浜 会議センターで開催された日本最大のゲーム開発者向け技術交流会の「CEDEC2018」。本稿ではその中から、最終日に行われたセッション「VR/AR/MRの融合:高実在感コンテンツの未来」の模様をお届けする。講演者は、株式会社Cygames Cygames Research コンシューマエンジニアの佐々木貴之氏。

佐々木貴之氏。

最高のXR体験を提供するにはリアルとバーチャルをシームレスに繋ぐ技術が必要

XRとまとめられることが多いが、VRはVR、ARはARというように、基盤技術も分断されておりそれぞれ個別に語るべき分野であると思っている人は多いことだろう。だが、OpenGLの標準化策定団体であるクロノス・グループによる「OpenXR」の標準化も始まっており、これら3つの「R」の間に立ちはだかっている壁は取り除くことができるという。

このセッションでは、ハイパフォーマンスなVR機器を利用しながらMRと同様の「実在感あふれる体験」をユーザーに提供していくにはどうすればよいかということを、同社が開発した体験型コンテンツの事例を交えながら紹介が行われた。

そもそも最高のXR体験をユーザーに提供すればどうすればよいのだろうか? 市場にはすでに複数のXRコンテンツがあり、そのうちのいくつかは成功している。『ポケモンGo』などの例もあるが、こちらでは国内施設型アトラクションに限定し、ふたつのケースについて考えていく。

ひとつは、リアル脱出ゲームによるリアル志向のもの。もうひとつは、VRアトラクションに代表されるバーチャル志向のものだ。リアル志向のコンテンツは、現実の身体能力に影響を受ける。一方、バーチャル志向のコンテンツは、ヘッドマウントディスプレイを装着していない時間の虚無感が不十分だ。

どちらにも素晴らしい点はあるが、最高のXR体験をユーザーに提供するにはこれらをシームレスに繋ぐ技術が必要となってくるのだ。

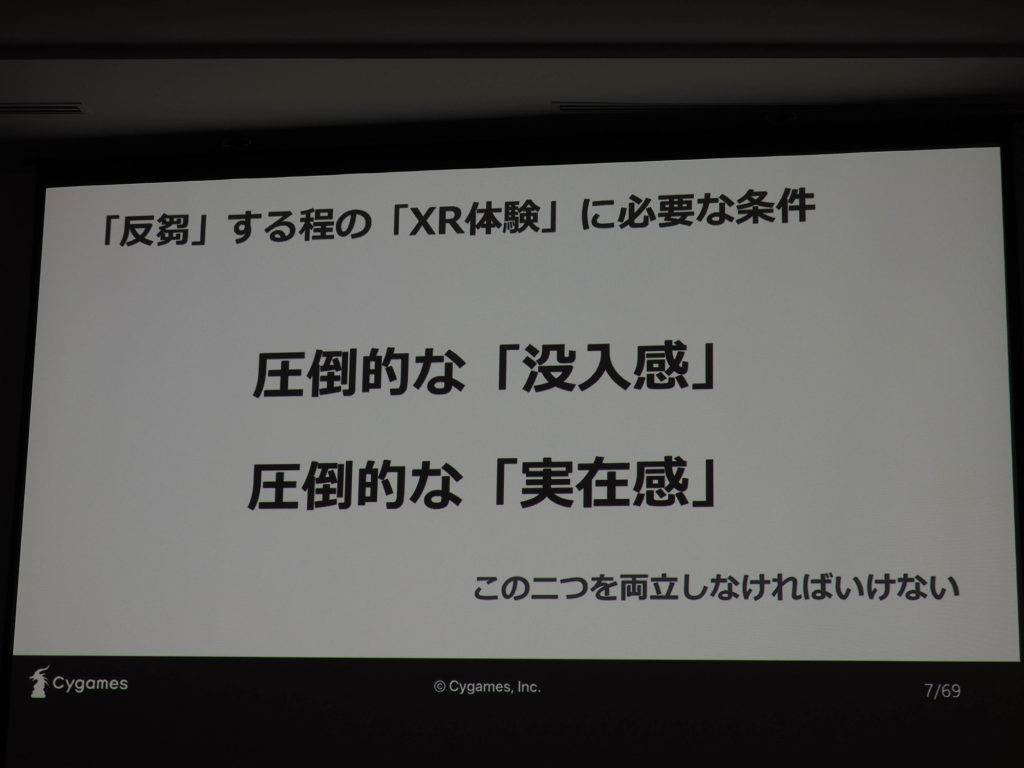

強烈なXR体験には圧倒的な「没入感」と「実在感」の両立が必要

最高のXR体験を提供するには、ユーザーが求めているものを把握する必要がある。しかし、ユーザーの要求をすべて満たすことはできないため、ある種のバイアスを掛けて予測する必要があるのだ。

よく言われることに「日常」の中の「非日常」を提供するということがある。永遠に続く非日常を提供するのが理想だが、そのような世界は映像の世界でしか存在しない。その代わりに強烈な体験を提供することで、ユーザーは何度もそれを反芻する。それは永遠の体験になるもといえるのだ。

この強烈な体験を実現するためには、圧倒的な「没入感」と圧倒的な「実在感」のふたつを両立させる必要がある。

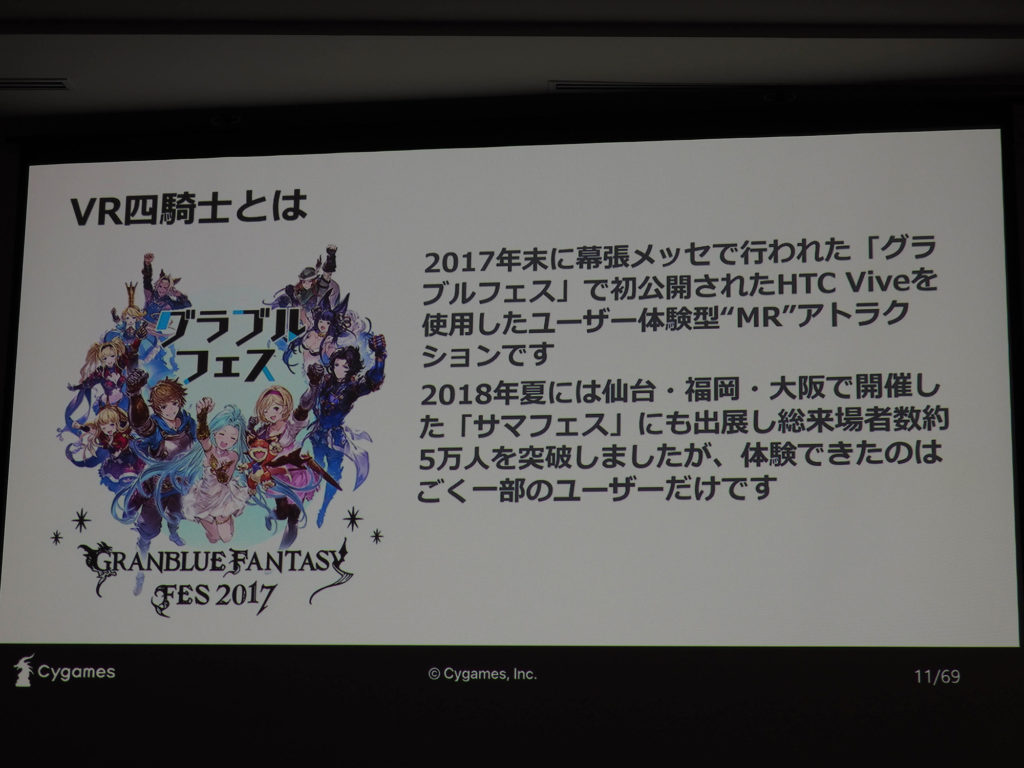

同社では、2017年末に開催した「グラブルフェス」でHTC Viveを使用したユーザー体験型MRアトラクション『VR四騎士』を公開している。今年の夏には仙台・福岡・大阪で開催した「サマフェス」にも出展。総来場者数は5万人を突破したが、そのなかでも実際に体験出来たのはごく一部のユーザーのみだった。

『VR四騎士』では、フェスの会場内にお城の館を再現したブースを設置し、ユーザーはそこでゲーム内の役割である騎空団団長としてその館の一室に招待される。そこに招待したのは『グランブルファンタジー』に登場する人気キャラクター「四騎士」のひとりで、ユーザーはその騎士に日頃の苦労をねぎらう目的でおもてなしされるといった内容のコンテンツとなっている。

事前登録制のため、ユーザーはあらかじめ会いたい騎士を選ぶことができるようになっており、1回5分ほどのアトラクションだ。コンテンツは騎士ごとにことなったものになっており、それぞれの個性を反映したなっている。

「四騎士」としては初の3D化だったが、ハイエンドPCの性能を使い切るほどの高クォリティを実現することができたそうだ。

コンテンツ体験中はほかのユーザーからは一切その様子が見られないようになっていた。

巨大なブースを作ってまでユーザーに体験してもらいたかったことは、圧倒的な「実在感」と圧倒的な「没入感」にほかならない。ゲーム中にしか存在しない憧れの「四騎士」と、同じ空間にいると信じてもらうためには、実在感を追求する必要がある。また、この体験が永遠に続けば良いと思ってもらうためには、没入感を追求する必要があるのだ。

『HTC Vive』を使ってMRと呼んでいる理由とは?

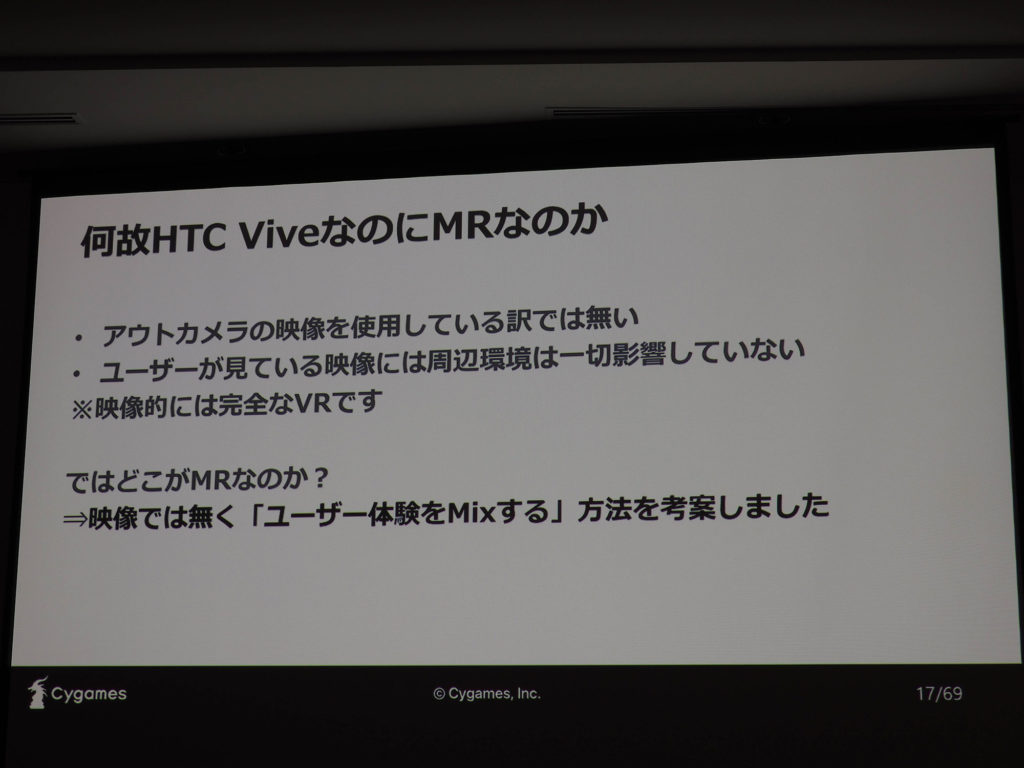

一般的にMRコンテンツといえば、マイクロソフトの『HoloLens』に代表される、オプティカルシースルーデバイスを使用し、現実空間とバーチャルオブジェクトを重ね合わせる方法をとることが多い。しかし、これにはいくつかの制限がある。代表的なものとしては視野角の狭さや、スタンドアローン型によるパフォーマンス不足などだ。

その反面、『HTC Vive』には施設型アトラクションの採用事例が豊富にあり、親機となるPCのパフォーマンスを十分に確保することでハイクォリティのコンテンツを提供することが可能だ。そこで、今回の『VR四騎士』では、こちらが採用されている。

世の中には『HTC Vive』を使用したARコンテンツがいくつか存在している。それらは、内蔵カメラを使用して現実世界とバーチャルの重ね合わせを行っている。しかし、単眼カメラの映像では、立体感や奥行きの情報が欠落しているため、バーチャルオブジェクトとの正確な重ね合わせが必要なMRコンテンツには使用できない。

ちなみに本コンテンツでは、周辺環境を一切考慮していない完全なVR映像となっている。それでは、なにをもってMRと呼んでいるのだろうか。それは映像ではなく、「ユーザー体験をMixする」方法を考案したからである。

VRコンテンツの問題点は、ヘッドマウントディスプレイを装着する前後でユーザー体験が分断されてしまうところだ。それが分断されないとしたらどうだろうか。現実空間とVR空間が、寸分違わないものならばシームレスなユーザー体験を提供できるのだ。つまり、現実とバーチャルの時間的な重ね合わせこそが、ユーザー体験のMixなのである。

「空間センシング」と「空間モデリング」で現実空間をVRで再現

現実空間といっても無限にある。そこで、このコンテンツでは3.6メートル四方の閉じた個室を作っている。ユーザーはソファに座ったままで、そこに騎士が動き回る導線が用意されいる。また、部屋の中にはいくつかの家具があり、それらには騎士とのインタラクトが存在している。

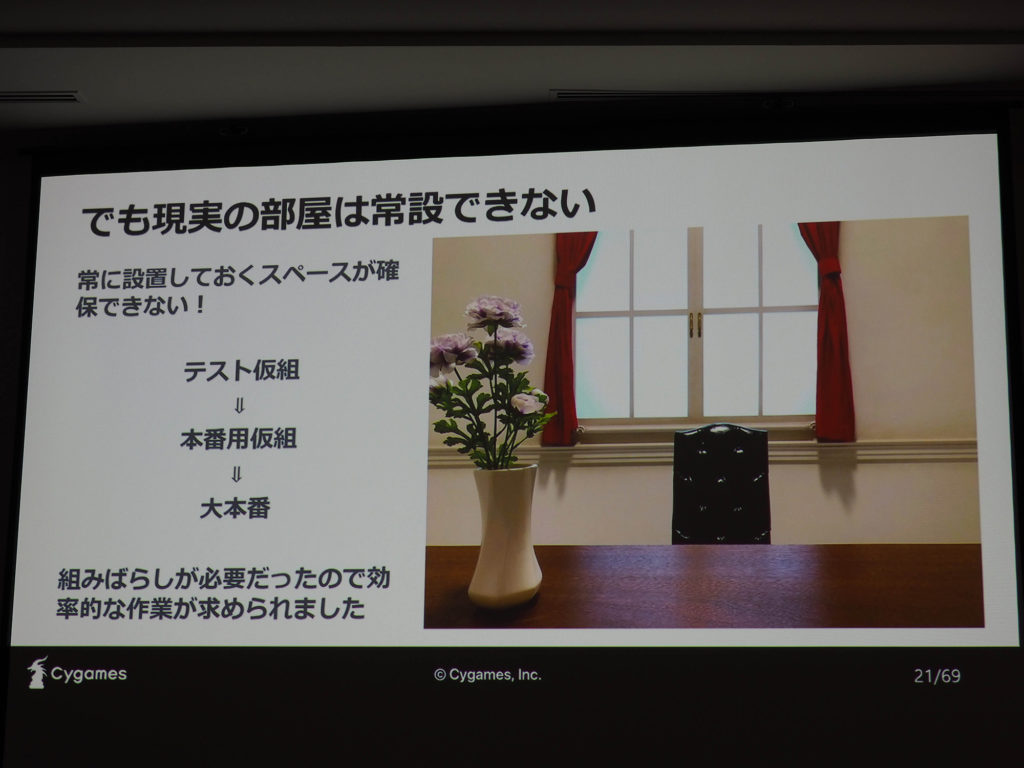

『VR四騎士』では、こうしたものを実現するために、現実空間に部屋を作っている。各部屋は騎士ごとに合わせて変えてあるため、全部で4種類の部屋が存在する。しかし、それらを実際に組み立てると設備が大きすぎるため、常設できるスペースが確保できないという問題があった。

実物とバーチャルがどれぐらい一致しいているか頻繁に確認するためには必要だが、今回はスケジュール的に不可能だったため、仮組みのタイミングで再現するための効率的な方法が必要となったそうだ。

そこでまず、現実空間を再現するための必要な要素を洗い出したという。ふたつの空間が同一であると認識するためには、物体の位置と色が一致している必要がある。つまり、正確なスケーリングと正確なマテリアルが必要となるのだ。

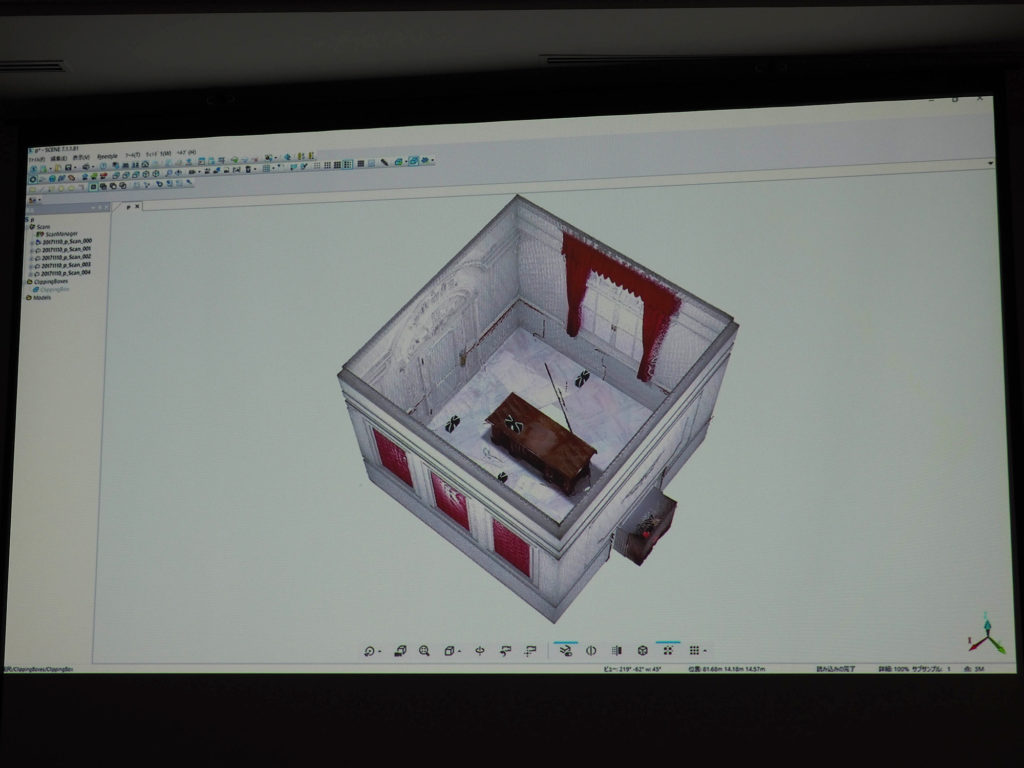

それを実現するために「空間センシング」と「空間モデリング」と名付けられた手法が採用されている。「空間センシング」では、レーザーレンジスキャナを利用し正確なスケーリングを行う。また、「空間モデリング」では、フォトグラメトリーを使い正確なマテリアルを再現している。

部屋のスナップショットを正確に記録するために、工業用のレンジスキャナを導入している。これは実際の工事現場で使用されることを想定して作られた物だ。レーザーの反射を利用し、遮蔽物までの距離を正確に測定。レーザーの精度も高く、半径5メートルほどなら肉眼で気が付かないような凹凸まで再現することができる。

「空間モデリング」で利用したフォトグラメトリーは、レーザーレンジスキャナ同様に現実の世界を3Dデータに落とし込む技術だ。しかしこちらはレーザーを使用するわけではなく、データ化する対象物をあらゆる方向から大量に撮影し、それらの写真に現れるずれを計算して3次元計上を推測するというものだ。

元が写真であるため、マテリアルの再現性はかなり高いのが特徴である。それではなぜフォトグラメトリーだけではなく、レーザーレンジスキャナも併用したのだろうか。それにはいくつか理由がある。

一番大きな理由は、適切な撮影量の目安がわからないというところだ。スケジュール的に再撮影が不可能だったため、人力によるフォトグラメトリーでは不安がある。レーザーレンジスキャナならばその場でプレビューも行え、1回のスキャン時間も10分程度で済む。

そのため、形状の再現はレーザーレンジスキャナに任せて、デティールをフォトグラメトリーで補うという手法を採用している。これにより、短時間で現実空間をVRに再現することができるようになったのだ。

こうして本番前日に、実際に組み上がったセットとVR空間との比較を行ったところ、多少の差異はあったものの非常に満足ができるものだったという。ひとつ問題があったのは、照明が当初の予定より赤みが強いものだったところだ。そこでスタッフのひとりが照明に赤いセロファンを貼ることを思いつき、乗り切ったという。

「空間オーディオ」と「フォーリー」でサウンドにも注力

こだわったのは何もビジュアルだけではなく、音響にも気を使っている。これまでもゲームなど3Dオーディオは効果的に使われてきた。特にFPSなどでは敵の足音で位置を把握するなど、ゲームの中の要素のひとつとなっている。

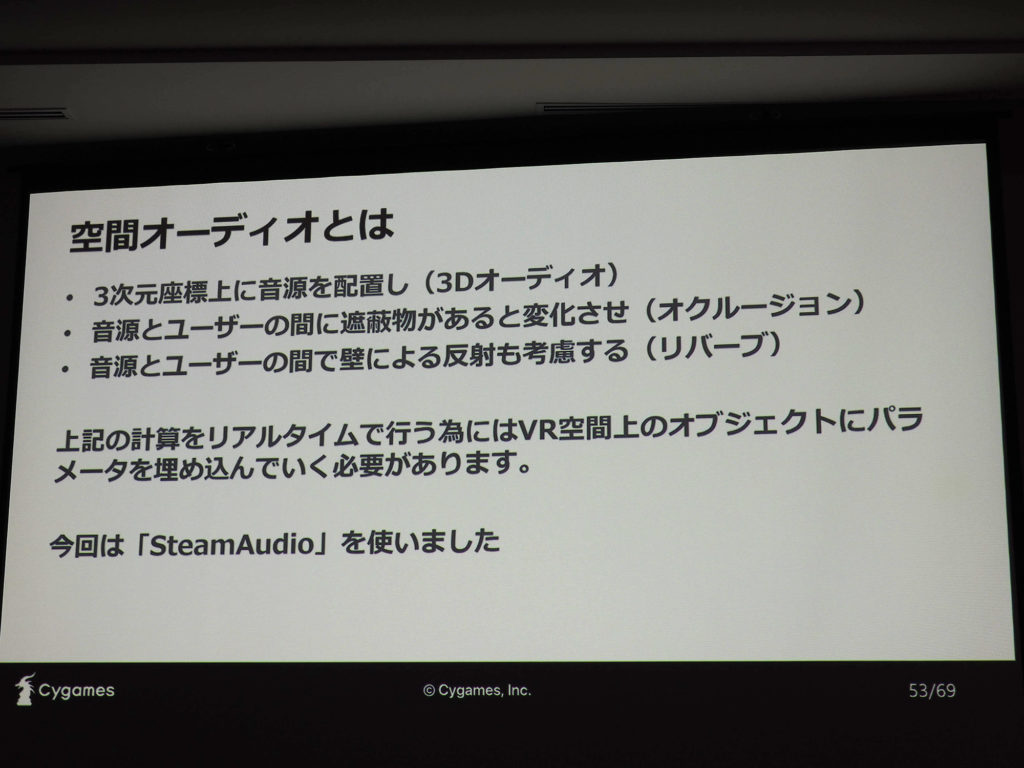

MRでもこうした3Dオーディオは必死となってきているが、現実空間にバーチャルな音を発生させて臨場感を得るには「スペーシャライズ」という概念が必要となる。これは、音源とユーザーの間にある遮蔽物を考慮することによって、ヘッドマウントディスプレイを装着して自由に歩き回っているユーザーが音の発生源を感知できるようにするものの総称である。日本語では「空間オーディオ」とも言われているものだ。

これを実現するには、各オブジェクトに音の吸収率や反射率といったパラメーターを埋め込んでいく必要がある。今回はそれを実現するために「SteamAudio」を採用している。

音の位置が正確でも、鳴っている音にリアリティがなければ意味がない。そこで、実際の映像にあわせてその瞬間の音をワンメイクで作る「フォーリー」と呼ばれる手法で収録している。

これはハリウッドなど映像分野では当たり前のように行われている手法だが、最近はAAAゲームでも使われるようになってきたという。

工事現場のようにしか見えないが、こちらが「フォーリー」の収録現場だ。

実際に空間オーディオとフォーリーサウンドをコンテンツに組み込んでみてどうだったのかというと、最高のひと言だったという。今回は閉じられた部屋でのコンテンツでもあったため、大きな効果を得ることができたようだ。

中でも騎士が来ている鎧の情報量に、サウンド的情報量がまったく負けていなかったところだという。

今後は「オーダーメイドXR」の需要は増えていく

最後に佐々木氏からは、これからのXRについての展望が語られた。現在XRコンテンツを提供するということは、特定のデバイスに制約されるということであるという。ハイパフォーマンスが必要な場合は、PCとケーブル接続されたヘッドマウントディスプレイがメインとなる。

また、自由に動き回る必要があるなら、スタンドアローン型のヘッドマウントディスプレイが選択肢となる。ARやMRはすでにモバイル端末が主戦場だ。こうした状況は、開発者にとってどのデバイスにアプローチすべきか悩ましい状況でもある。

しかし、ユーザーの立場からすると、専用のヘッドマウントディスプレイが必要になるのは非常に煩わしく感じる部分だ。そうなると、モバイル端末こそがユーザーとXR体験と紡ぐ入り口となる。

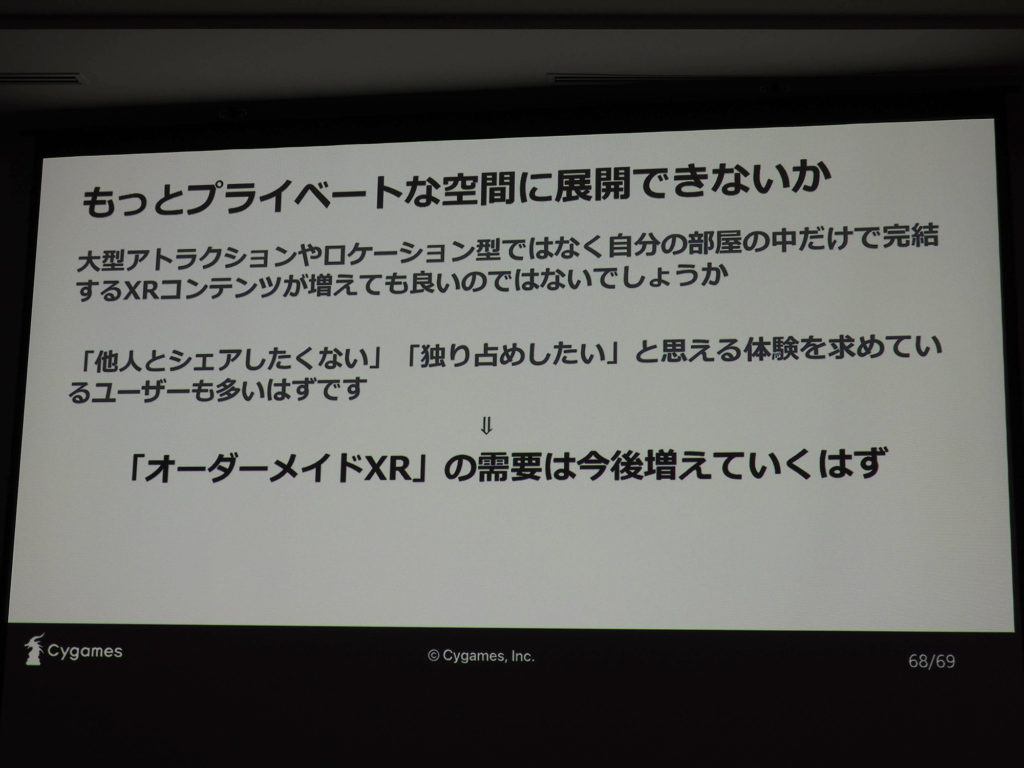

また、XRはもっとプライベートな空間に展開すべきだと佐々木氏は語る。現在はなんでもシェアするのが当たり前の世の中だが、XRには自分だけの現実を拡張していくことができる力を持っている。そこには、他人とシェアしたくない、独り占めしたいと思える体験も含まれるハズだ。永遠に続き非日常はこの辺にある。佐々木氏はこれを「オーダーメイドXR」と名付け、今後その需要は増えていくはずだと言う言葉で本セッションを締めくくった。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑紙の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。