09.06

【World MR News】VRやゲームでおなじみの振動をただのブルブルで終わらせないようにするには?【CEDEC2018レポート④】

8月22日から24日まで、パシフィコ横浜 会議センターで開催された日本最大のゲーム開発者向け技術交流会の「CEDEC2018」。本稿ではその中から、2日目に行われたセッション「ただのブルブルで終わらせないっ! ゲーム体験を拡張する触覚デザインのアプローチとサウンドデザインとの親和性」の模様をお届けする。講演者は、株式会社 CRI・ミドルウェア ゲーム事業推進本部 Sound / Haptic / UX デザイナーの川口貴志氏と、慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科准教授の南澤孝太氏。

写真左から川口貴志氏と南澤孝太氏。

「触覚」で人の行動も変えられる?

ゲームと触覚体験の歴史は、1997年に発売されたニンテンドー64用の『振動パック』から始まっている。それから21年間の間様々なものが登場してきたが、最近はVRヘッドマウントディスプレイ用のモーションコントローラーやNintendo Switchなどでも活用されている。

その間アクチュエーターも変わってきており、昔はモーターを回して振動を表現していたが最近は電圧を掛けることで振動するものになっている。

「身体性メディア」は、人の全身で感じる体験のことをさしている。それを新しいテクノロジーを使ってどうアップデートできるか。自分たちが感じている経験をシェアしたり、普通には感じられないようなすごい体験を作り出したり、まったく世の中にはない未知の体験・・・・・・ゲームの中の世界で描かれるような体験をどう想像するか。そしたときに重要となってくるのが、「触覚」だ。

この「触覚」は身体の全身にあるものだ。南澤准教授によると、研究としてヒトを捉えるときに、「感覚」と「運動」でセカイと相互作用するものであるという。この感覚の入力を変えることで、ヒトの行動も変えられるのではないか。それによって、セカイとヒトとの関係性も変えられるのではないかと考えているという。

人には五感と呼ばれる感覚がある。VRではコントローラーが再現することによって、人間の感覚のインプットを現実世界と異なるものとして作り出している。それにより、異なる行動を引き出そうとするものだ。

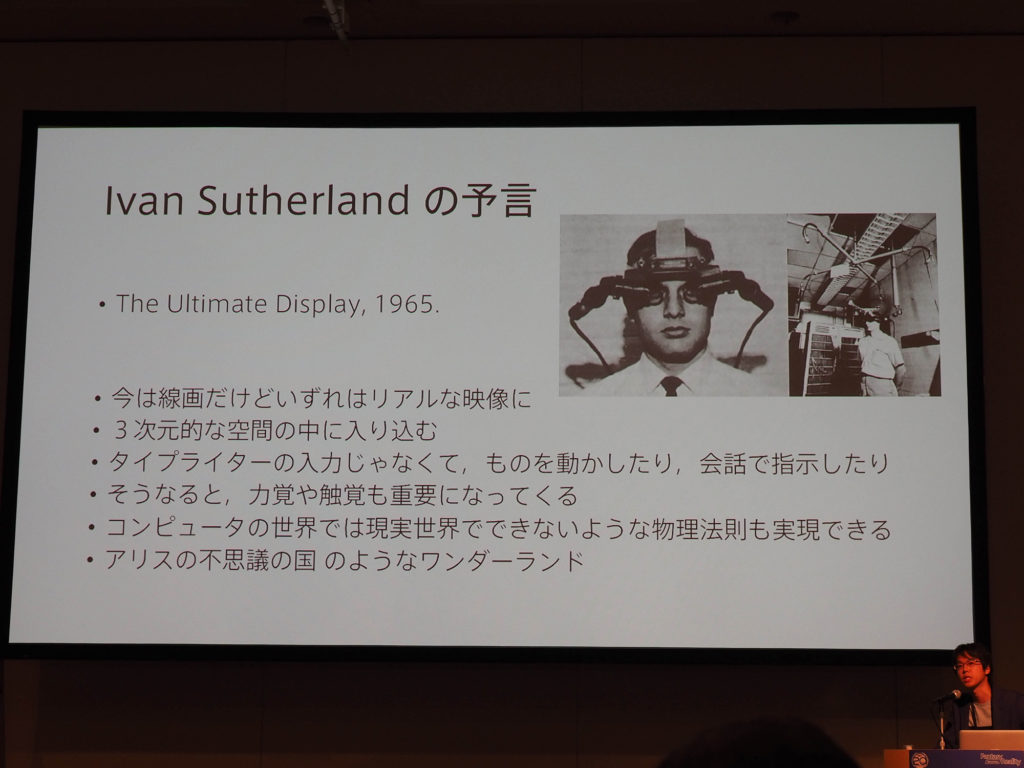

今から50年前に、当時ハーバード大学にアイバン・サザランド氏という計算機科学者がおり、『The Sword of Damocles』というシステムを開発している。これはいわゆる、今のVRの先駆けになったものだ。

このように、目の入力をハックして、違うものを見せることで人は今自分が違う世界にいるだろうと考えたのが、VRの始まりである。

ちなみにアイバン・サザランド氏は、1965年に「The Ultimate Display」という予言書のようなものを残している。

当時はPCなど存在しない、線で絵が描ければすごいという時代だったが、それがリアルな映像になり3次元的な空間に入り込むことができるようになる。そして、タイプライターのような入力ではなく、ものを実際に動かしたり会話で指示もできたりするようになる。

そうなると力覚と触覚も重要となってくる・・・・・・つまり、もの動かしたり、自分がその世界の中を動き回ったり、実際に触れられるようになる。それができれば、現実世界でできないような物理法則も実現でき、『アリスの不思議の国』のようなワンダーランドが作れるだろうとのべている。

触覚はアバウトでもいい

触覚はアバウトでもいい

今現在は第2次VRブームだが、1990年代にもVRブームがあり様々な触覚ディスプレイが登場していた。グローブのようなものにモーターを取り付けたものや、ペンの先にロボットアームが付いたもの、指先でフィードバックが感じられるものなど、いろいろとあったがいずれも普及はしなかった。

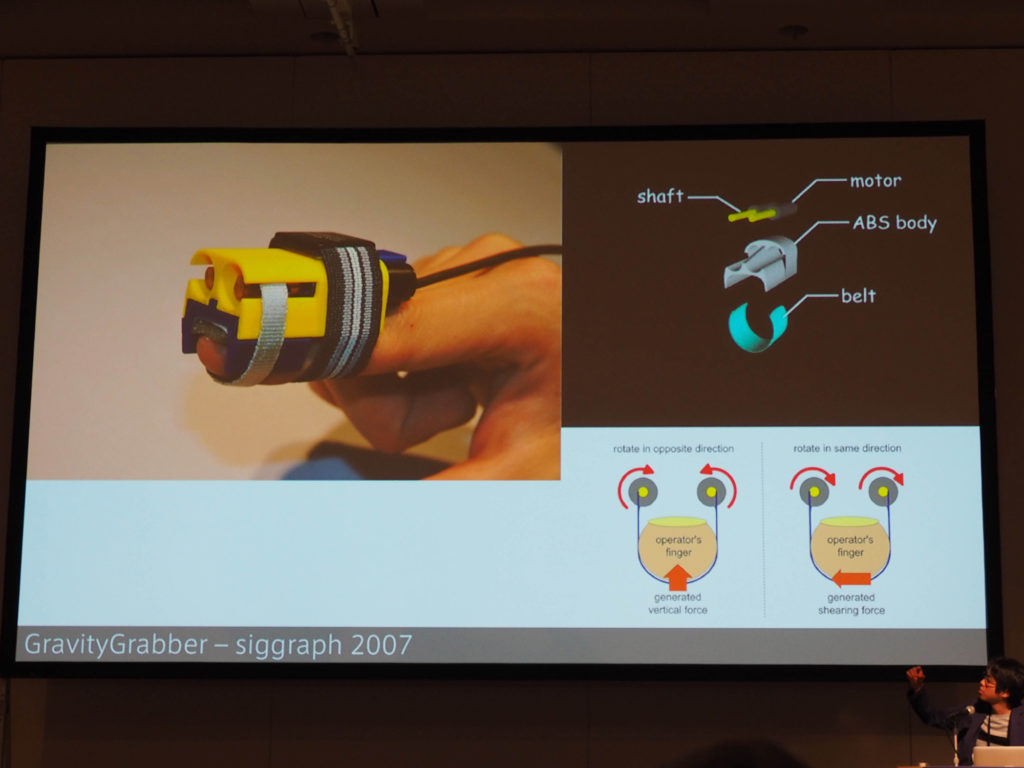

その理由は高くて複雑すぎるからだ。それでは使えないということで、もっとシンプルなものを作り始めた。そして、今から10年程前に登場したのが、『GravityGrabber』と呼ばれる指先にはめるタイプのデバイスだ。これは、箱の中の玉の感覚や重さというものを感じられるというものである。

この『GravityGrabber』を通してわかったことは、90年代は固いものは固く、ざらざらのものを出すときは実際と同じようなざらざらを出していくといったリアル志向の考え方だった。しかし、人は少しアバウトに世界を捉えている。

人の行動と人の近くを的確にハックするための、最小限の入力を入れてあげることで十分なのだ。また、これらには必ず運動が伴う。何かを触っても何も感じないが、なぞったり叩いたりすることで、感覚が起きる。そのインタラクションを作るのが大切なことである。

また、知覚的に透明なインターフェイスも重要だ。これまで多くのデバイスが開発されてきたが、例えばグローブならば、それをはめているという感覚がある。その上にちょっと触覚を出しても感じられにくい。そうした、触覚を妨害するような重さや締め付け感がない、触覚のセンサーからみて透明なインターフェイスを作る必要がある。そして、それらを様々な人が使えるようにする必要があるのだ。

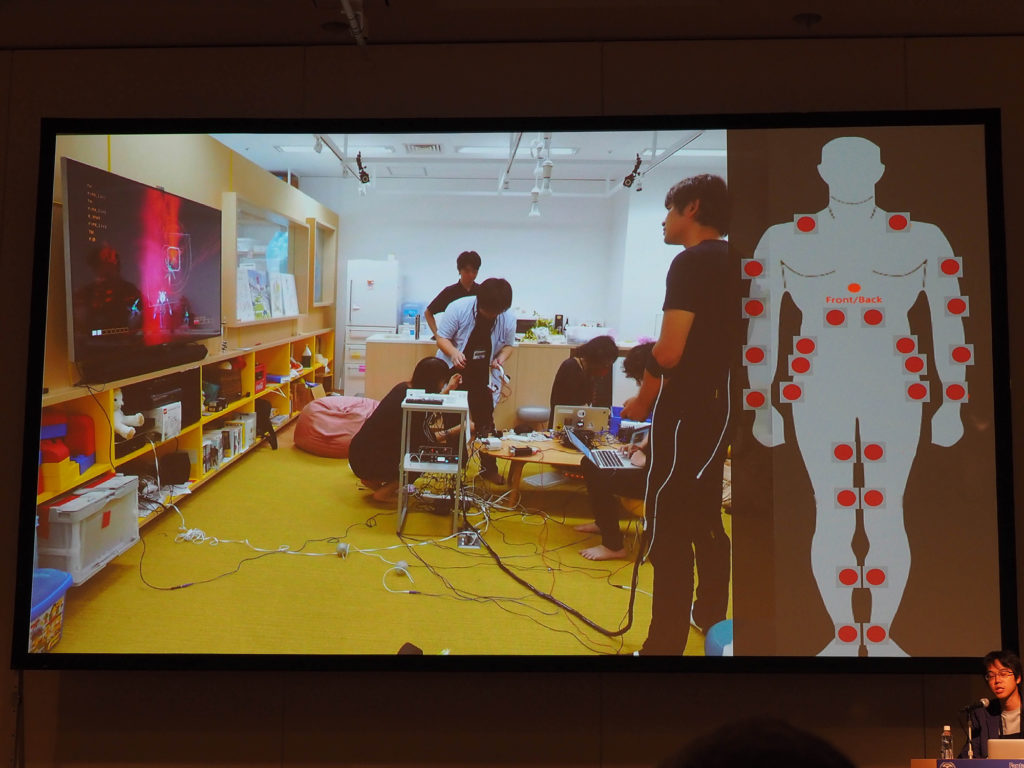

触覚のイメージを再現するにはデザインが大事

2015年に、ゲームクリエイターの水口哲也氏と南澤准教授が取り組んだのが『Rez Infinite – Synesthesia Suit』だ。これはPlayStation VRが登場してくるタイミングで、『Rez』のリニューアルをするときに水口氏が当時実現しなかった「全身計器」を作りたいという発言からスタートしたものだ。

最終的には見た目にもカッコイイものになったが、最初は振動アクチュエーターを身体のいろんなところに取り付けて、どこにどんな触覚を出すと気持ちよくなるのかを探索していったという。

ここは「ぶよん」なんだよとか、ここは「ガシャン」なんだけど、もうちょっと「ガシュン」なんだとという感じで、触覚を言葉で表すすべを持っていなかったため、苦労したようだ。

クリエイターの頭の中にある触覚のイメージと、テクノロジーで出せる触覚のすりあわせをしながら、どこのパラメーターをチューニングしていけばイメージに合うのかを探っていったという。

こうした作業を通してわかったことは、デザインが大事だということだったという。デバイスやテクノロジーを作るのがメインだったいう南澤准教授だが、それを使って新しい体験を作ろうとなったときに、どういう風にデザインすれば人の体験がどう作れるのかと考えたそうだ。

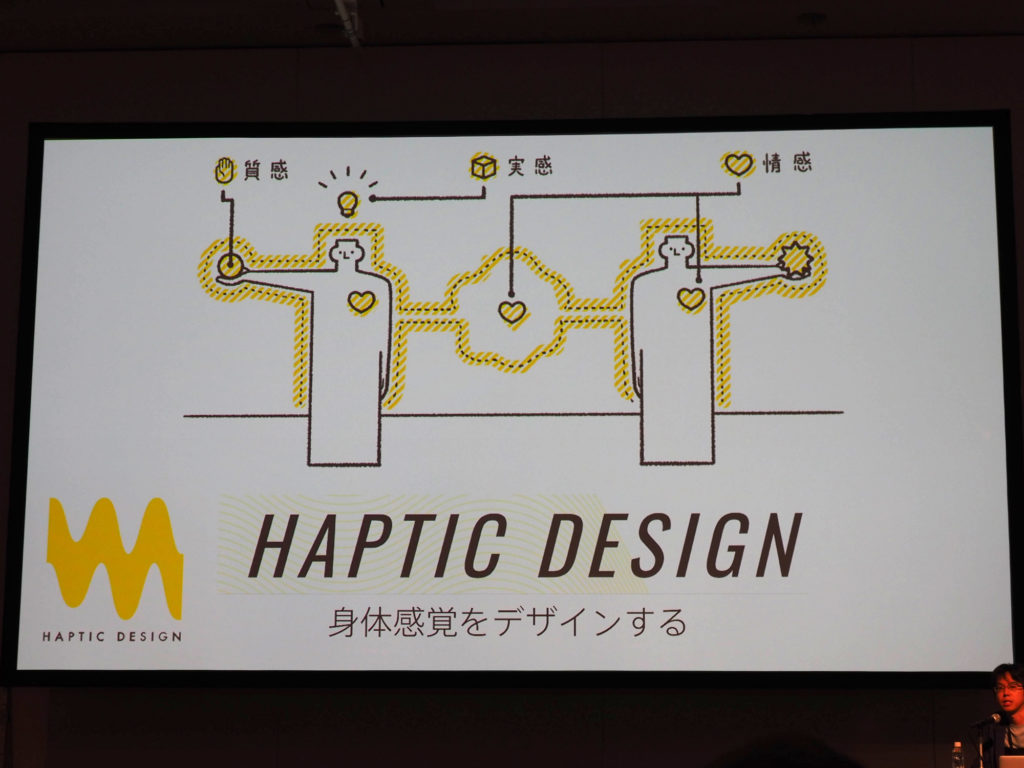

そこで、2年前より「HAPTIC DESIGN」を起ち上げ、人が身体で感じる感覚をデザインしていくという取り組みを行っている。「触覚」というものが、どのように人の限界点を引き出して、それを実際にデザインすることができるか議論を行っている。

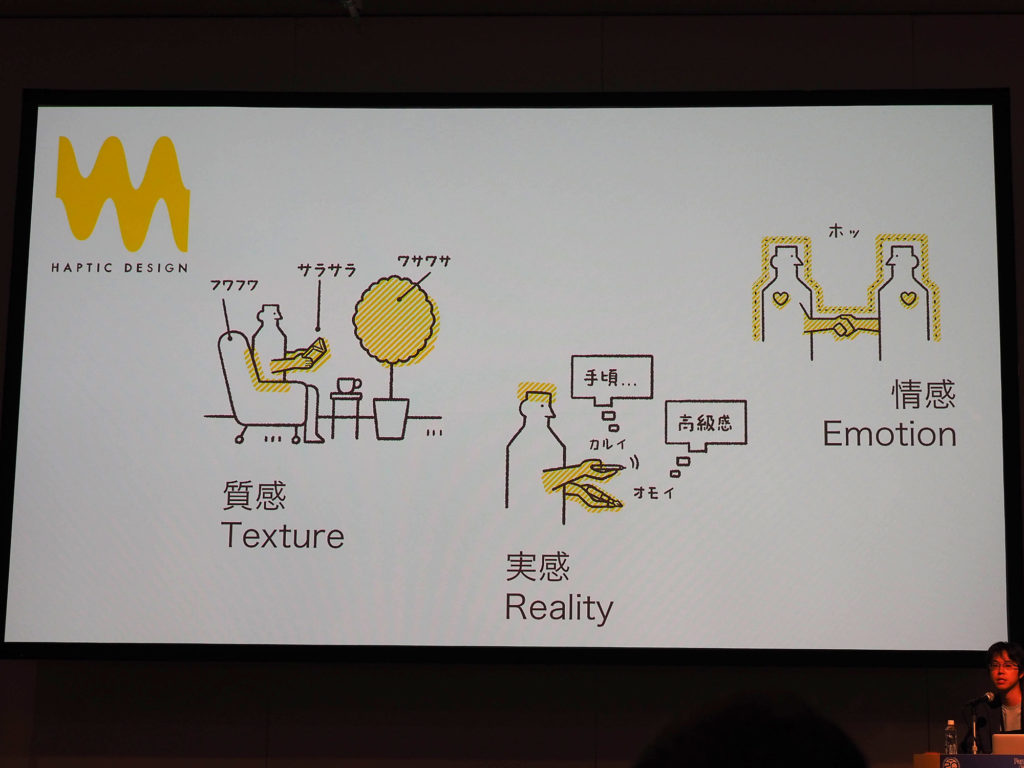

「触感」とはなにかと考えたところ、ひとつは「質感」がある。ざらざらやさらさら、つるつるなど、質感を感じることができる。また、同時にリアリティも感じる。つまり「実感」だ。映像の中で誰かが撃たれていても、それは自分の体験にはならない。もうひとつは「情感」だ。誰かと握手をしたときにその人に親しみを感じるなどが、それに当たる。こうしたものは、自分たちの原体験から起きるものである。

ただのブルブルで終わらせないために3つのことを意識

ゲームなどのコントローラーは基本的に振動するタイプだ。そのため、完璧に再現することは基本的に不可能である。そこで、デフォルメした刺激を脳がどう感じるかということが必要となってくる。

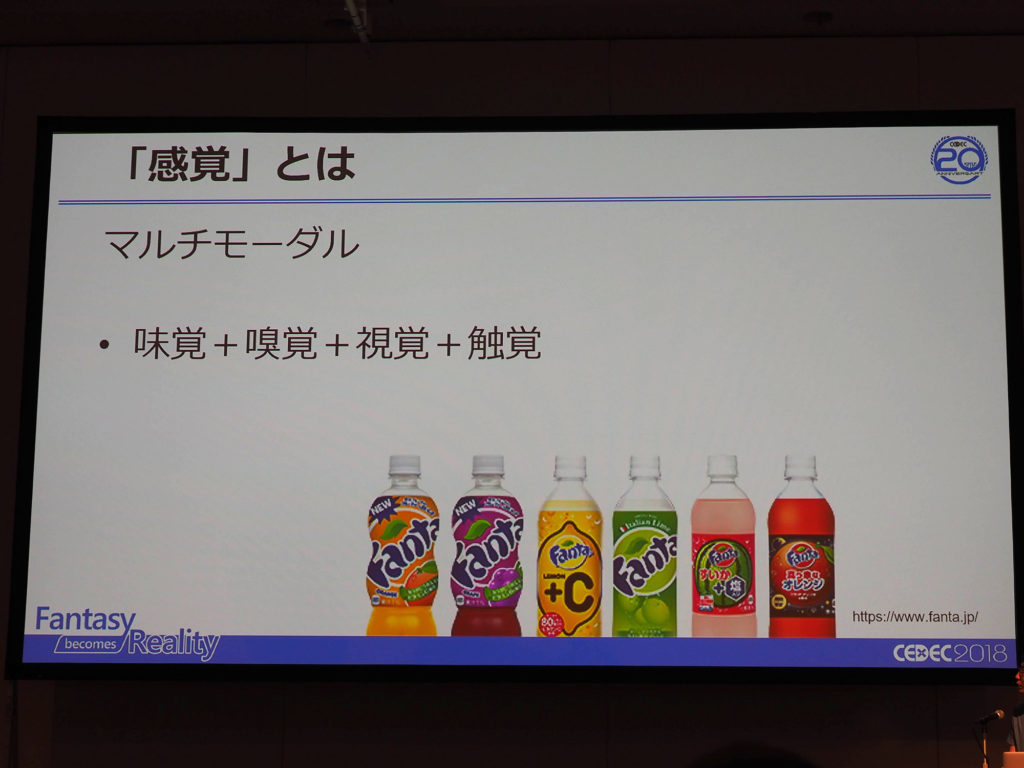

この「感覚」はなんだろうと思ったときに、「マルチモーダル」を意識したという。たとえば市販されているジュースは味が違うわけではない。それぞれ色と香料の違いで、味を演出しているのだ。このように、ひとつの刺激だけではなく複数の感覚を組み合わせることを意識していったそうだ。

物理刺激から感覚への変換として、まずユーザーの動作に合わせたフィードバックを行うようにした。映像や音のタイミングも合わせている。また、いきなり振動してもただのブルブルになってしまう。例えば銃で撃たれるシーンがあっても、いきなり撃たれたのでは意味がわかりにくい。銃を撃つ自分分が目の前に現れて、今にも撃ちそうになっているといった「コンテキスト」(文脈)を作ってあげる必要があるのだ。

このように、ただのブルブルで終わらせないためには、「マルチモーダル」「コンテキスト」「タイミング」の3つを意識して、ユーザーの過去の体験を想起させることが重要なのである。

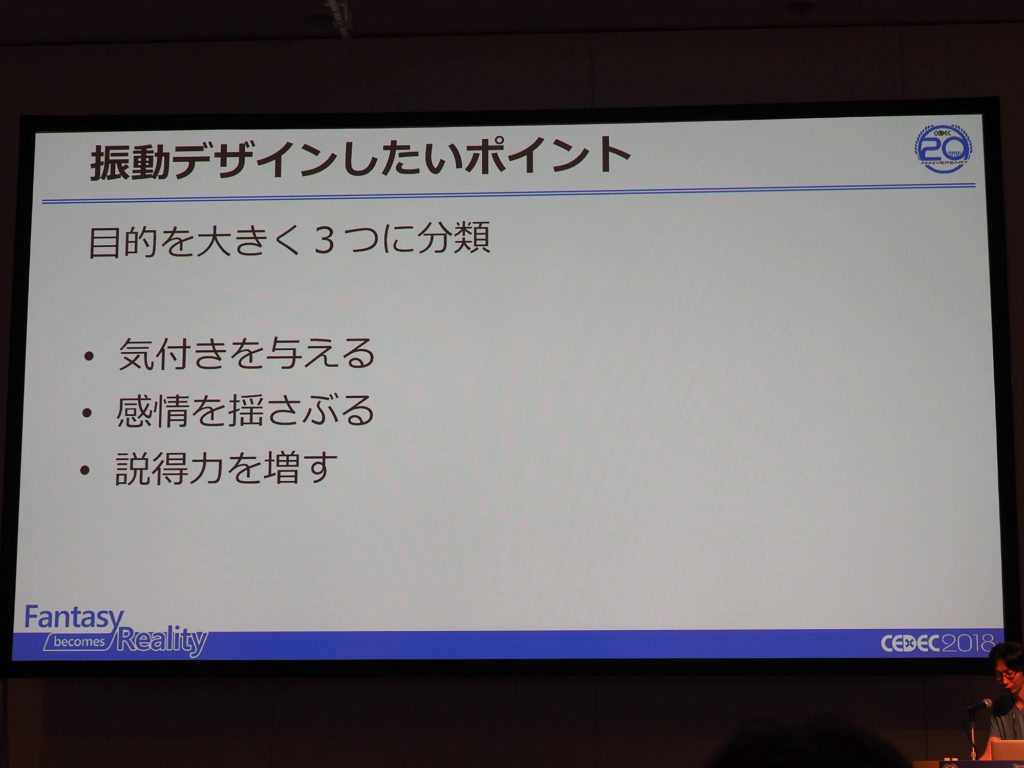

ゲームの中で振動のデザインをするときの目的は、大きく分けて3つに分類することができる。それは「気付を与える」「感情を揺さぶる」「説得力を増す」だ。

これらはサウンドデザインでも同様に意識される部分だ。「気付を与える」はUIやアラートを伝えるために利用する。「感情を揺さぶる」を揺さぶるために、楽曲を使用。また、「説得力を増す」ために効果音が使用される。

これらを触覚に置き換えると、「気付を与える」は同じくUI。「感情を揺さぶる」ために、心音などが利用できる。「説得力を増す」は、身体動作に合わせた適切なフィードバックをするといった感じである。

サウンドと振動はいろいろと似ている部分があり、サウンド担当者が振動をデザインするメリットもいろいろとある。

どちらも時間軸を持った演出で、メリハリの付け方が似ている。また、存在しない体験に対する演出に慣れており、音と振動を同時にイメージすることができる。さらに、タイミング調整にシビアといったところだ。

ゲームや映画の中で、宇宙空間で爆発したときに音が出るかといった問題がよくあるが、よく誇張した表現をする場合が多い。ゲームなど普段体験出来ない世界で、どう演出するかということをサウンド担当者は常に行っているため、それが触覚にも応用できるのだ。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑紙の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。