09.04

【World MR News】施設型VRには業界を牽引していく力がある――「ハシラスが考えるこれからのVR」【CEDEC2018レポート②】

8月22日から24日まで、パシフィコ横浜 会議センターで開催された日本最大のゲーム開発者向け技術交流会の「CEDEC2018」。本稿ではその中から、初日に行われたセッション「ハシラスが考えるこれからのVR」の模様をお届けする。講演者は、株式会社ハシラス代表取締役社長の安藤晃弘氏とCTOの古林克臣氏。

写真左から古林克臣氏と安藤晃弘氏。

施設型VRはエンターテイメントとしての伸びしろが大きい

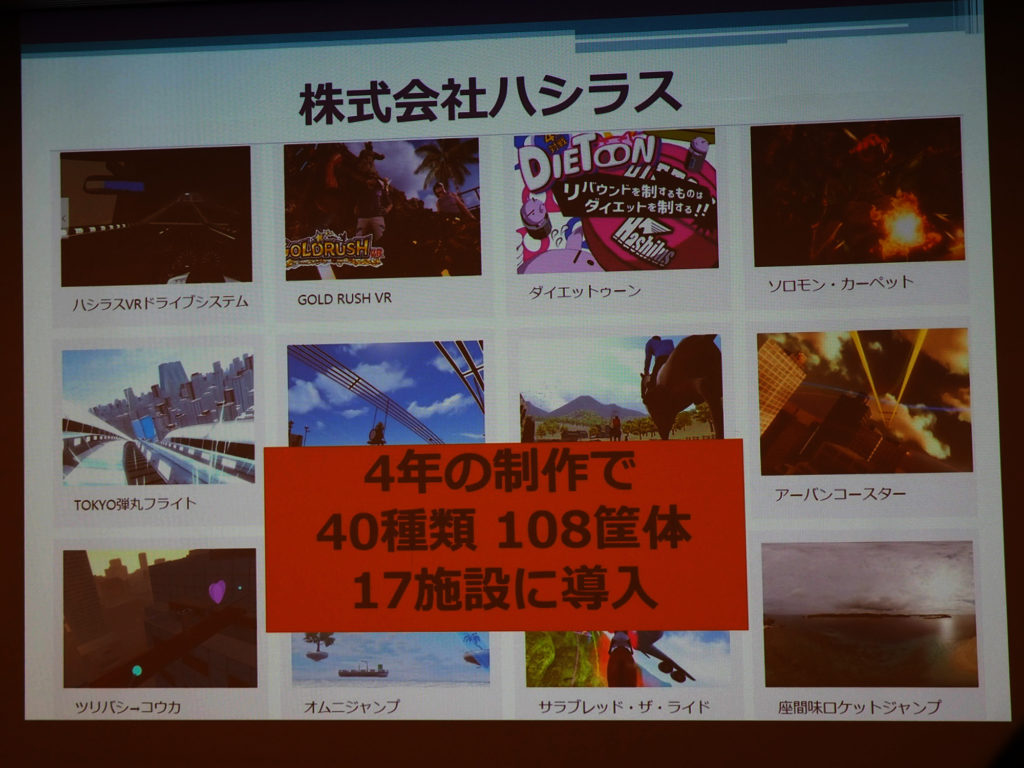

2014年3月から活動を開始し、これまでの4年間で40種類180筐体、17の施設にVRコンテンツを導入してきた同社。様々なパターンのコンテンツを作り、さながらR&Dのように新しい発見に繋げているという。

現在は田端に制作スタジオとショールームを設置し、常時20種類ほどのアトラクションが体験できるようにしている。

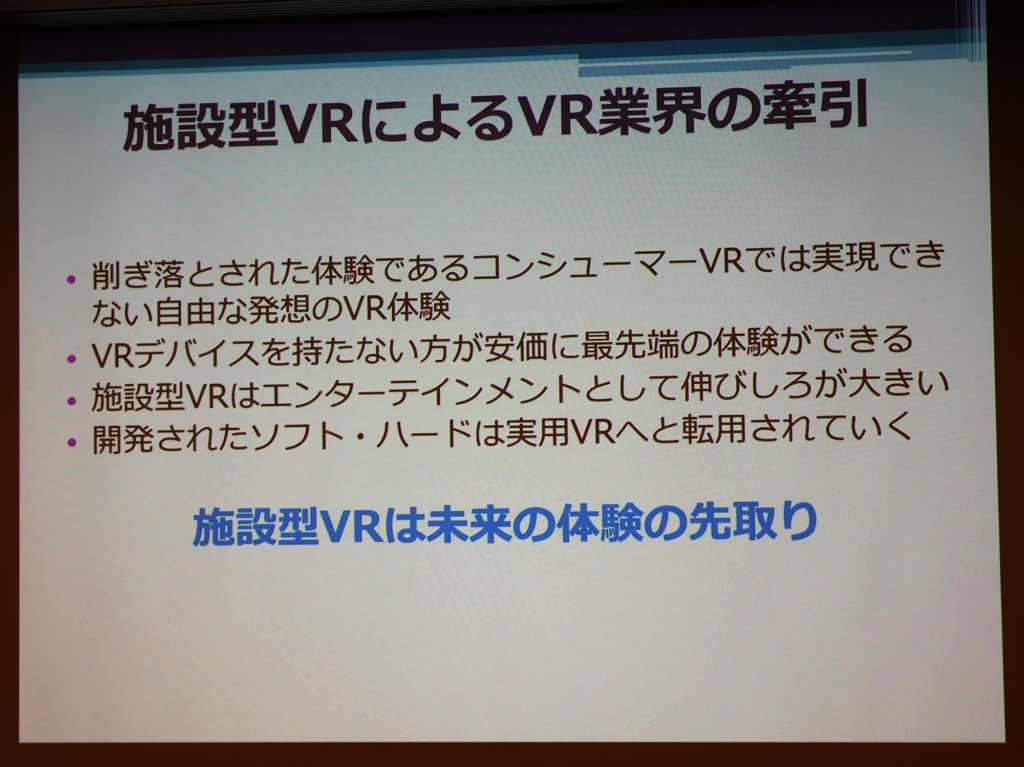

同社が取り組んできた施設型VRだが、これらにはVR業界を牽引していく力があると安藤氏は語る。そこには、そぎ落とされた体験であるコンシューマー向けVRでは実現できない、自由な発想のVR体験があるのだ。

コンシューマー機は、機能は最小限でなるべく低価格で提供するということしかできていない。これはVRに限ったことではなく、ゲームなどでも同じだ。いまのVRの主流は3DoFまたは6DoFで、両手にコントローラーを持つというのが標準セットだ。そのため、施設型VRではVRデバイスを持っていない人でも最先端のVR体験ができるのである。

「VRの普及」を考えたときに、いきなり家庭用とはなりにくい。最初に体験するのが施設型のすごいコンテンツならば、普及を促すことにもなるのだ。また、施設型VRはエンターテイメントとしての伸びしろが大きい。これは現在なお拡大中だという。

施設型VRは儲からないのではないかと思われている部分もあるが、ここにはまだまだ期待されている領域が大きい。その理由は遊びの転換点であるからだ。これまで様々な遊びが発明されてきた中で、VRという遊びは大人が「キャーキャー」いいながら楽しむことができるものである。

効率がいいとかお金が儲からないというのは見えている問題点であって、解決してしまえばいいことだ。そうではなく、これだけのすごい体験ができるというところに、価値があるのである。

また、開発されたソフトやハードは実用VRに転用されていく。現在VRヘッドマウントディスプレイは、遊び用として世の中に出ている。これらが一般家庭にどんどん入っていき、便利なものに変わっていく。たとえば携帯電話(スマートフォン)が単なるゲーム機では、ここまで普及していない。

それに対してお金を払うことが、「便利に価値を生む」から買うのだ。VRヘッドマウントディスプレイも、いずれそうなっていく。そのときに、施設型VRなどで蓄積された知見が実用のほうに流れていくと安藤氏はいう。

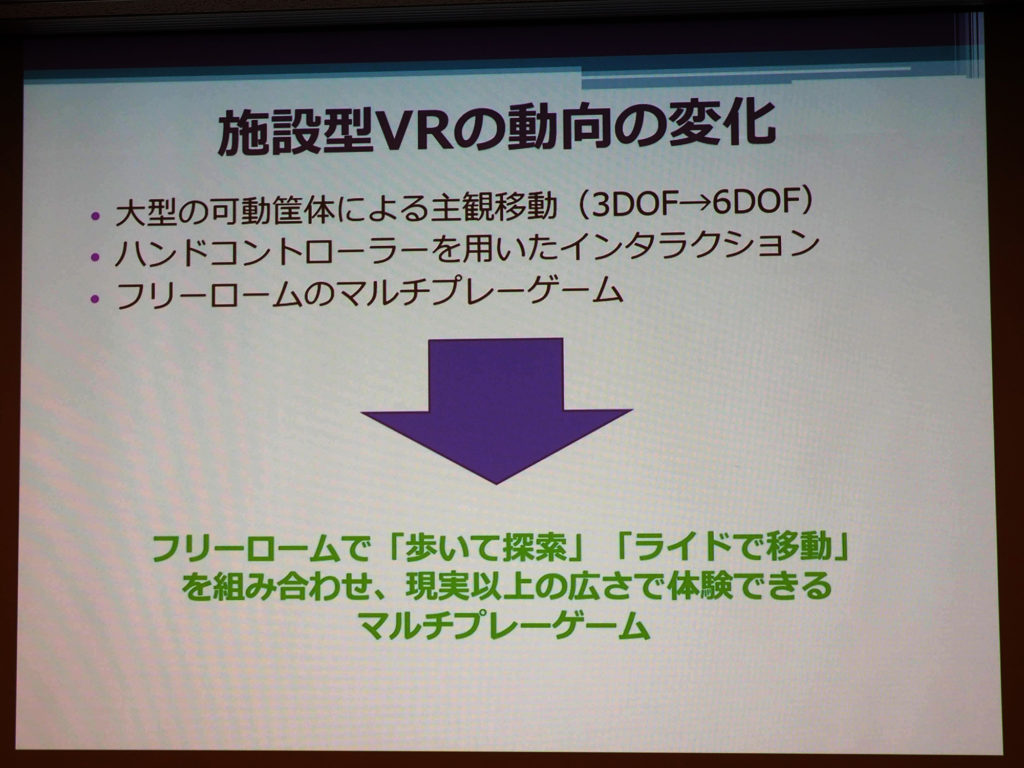

施設型VRは現実以上の広さで体験出来るマルチプレイゲームになる

最近の施設型VRの動向の変化だが、ローラーコースター系コンテンツなど大型の可動筐体による主観移動が、見渡すことしかできない体験(3DoF)から斜め回せる体験(6DoF)へと変わってきている。また、ハンドコントローラーを用いたインタラクションも登場。動き回るだけではなく手で持ったり投げたり撃ったりできるようになった。

安藤氏によると、現在はフリーロームのマルチプレイゲームが面白いという。というものの、あまり見かけないのはビーコンセンサーなどを使い広いスペースでトラッキングしなければならないなど予算がかかり採算性が悪いからだ。

同社では、これらが組み合わさったものになるだろうと未来予想としている。フリーロームで歩いて探索し、ライドで移動もすることができるようになる。それを、現実以上の広さで体験出来るマルチプレイゲームになっていくといった感じだ。

それを見越して作っているのが、「東京ゲームショウ2018」で発表するVR遊園地だ。これは、VRのなかでコンテンツを決定しプレイを開始するとほかのVRの中に入っていくことができるというものである。

VR遊園地をほかの人から見ると、ただ回っているだけに見えるのだが長い夜道を歩く肝試し体験をしているというところといった感じだ。

また、これは施設型VRの課題解決にも繋がっている。現状、施設型VRではデバイスの着脱やチュートリアルに時間と人手が掛かってしまう。また、同時プレイ人数と同数ぐらいのスタッフも常時必要だ。さらに、リッチな体験はすべてにおいてハイコストになる。

つまり、見るだけのコンテンツでシートにみっちり人を入れて1分ぐらいで終わるようなもののほうが、はるかに経済性はいいのだ。

しかしVR遊園地ならば、一度装着すれば付けっぱなしで共通の操作方法で楽しむことができる。少数スタッフが次々に流し込んでいく時間制限式のため、20人同時体験を3人のスタッフで回すことも可能だ。

順番整理やゲーム説明などは、すべてVR内で行われる。これまで現実の世界で歩き回ってVRコンテンツを決めていた世界から、すべてVR内で行われ1レイヤー変わった体験となるのだ。アトラクションで遊ばない時間の楽しめるほか、内装は作らないため一切作らない。

これは未来の遊園地になるのかというとそういうものではなく、「レジャー全てを代替するもの」だという。

ハイキングやサイクリング、綺麗な景色や映画を観るなど、現在世の中には様々なタイプのレジャーがある。これらをすべて、システムのなかで動かそうとしているのだ。

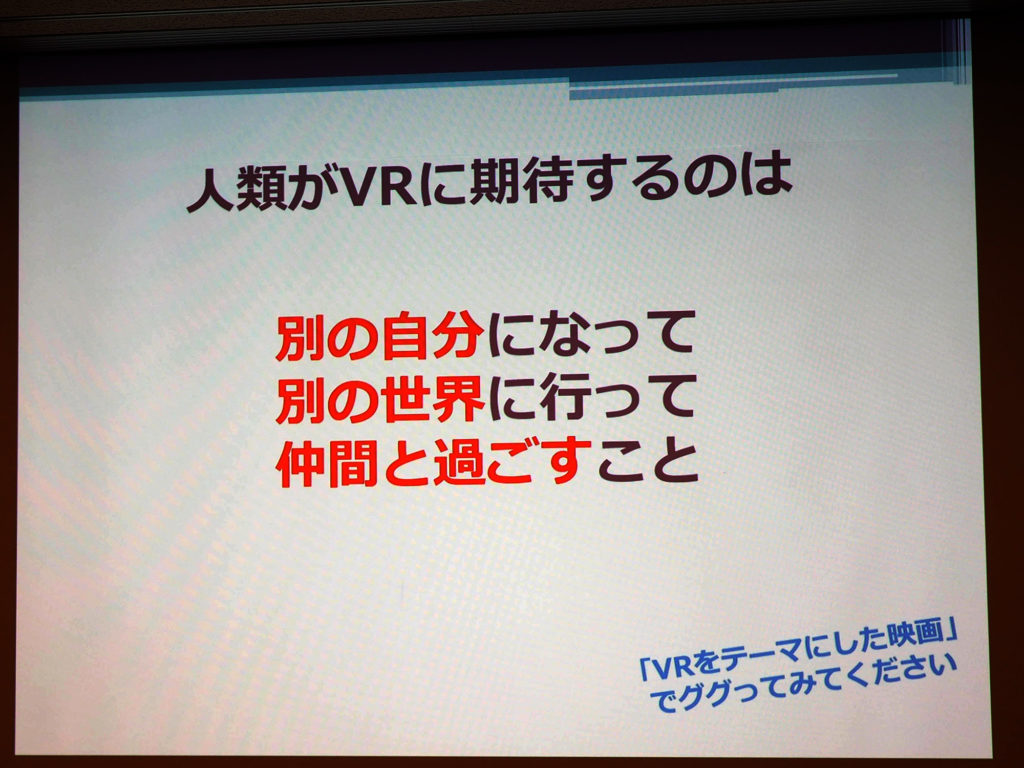

人類がVRに期待するのは「別の自分になって」「別の世界に行って」「仲間と過ごすこと」であると安藤氏は語る。VRをテーマにした漫画、映画、ラノベなど突き詰めていくと、こうなるのだ。アプローチが変わろうが、こうした部分は変わることはない。

そのため、こうした技術はロケーションベースで見るべきものではなく、そもそもVRの定向進化として向かっていくものである。

VRアトラクションはネットゲームとほぼ同じ

続いて、VRアトラクションの開発面についての紹介が行われた。こうしたコンテンツを作る際に必要となるのが、物理環境だ。同社では開発環境としてルームスケールとフリーローム用のものを用意している。

開発環境は、ほぼUnityで行っている。理由としては、社内にUnityエンジニアが多くドワンゴのVRMなど、エコシステムが整備されているなどの理由がある。また、XR系デバイスの対応も、基本的にUnityから行われることが多いためだ。

ただし、映像制作方面でUnreal Engine 4(UE4)を使う場面も多くなってきており、それをVRコンテンツにするときにアセットがそのまま使えることからUE4が要求されることがあるという。リソースを分散するのは難しいため、このあたりは悩ましい部分だと古林氏はいう。

Unityでライドコンテンツを作る場合は、3~5分の固定時間の体験のものにしている。直近では『VR進撃の巨人』を発表しているが、そちらではUnityのTimelineを素直に使用し、Cinemachineで実況映像を表示している。

基本的にはTimelineで固定アニメを表示しながら、インタラクティブなオブジェクトを個別に動かしネットワーク同期をしている。

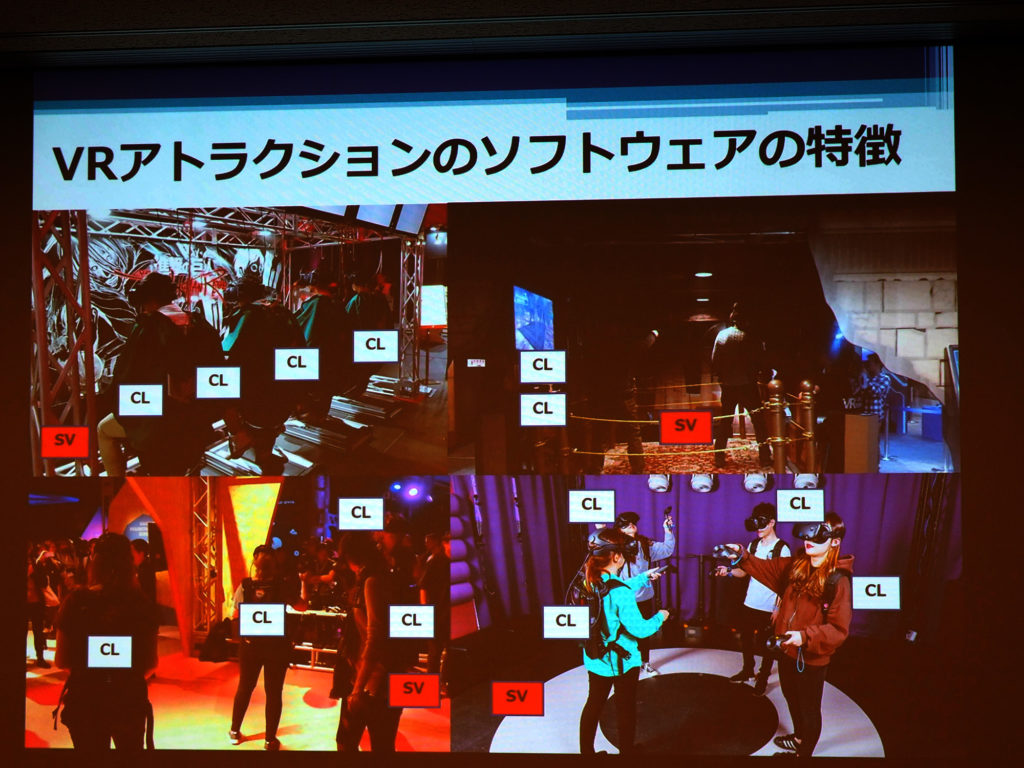

これらVRアトラクションのソフトウェアには大きな特徴がある。それは、サーバとクライアントがあるというところだ。つまりこれは、ネットゲームと同じという意味だ。

VR空間で一緒にわいわい遊ぶということは、必然的にマルチプレイということになる。このマルチプレイは作るのが難しい。最初からマルチプレイ前提で設計や開発、サーバPCとクライアントPCの通信・同期機能ごとにシーケンス図を書くなど、実装難易度が大きく跳ね上がるのだ。

ネットワーク基板としては、2017年前半まではUnityの標準機能(UNet)を使用していたが、現在は自社ネットワークライブラリのHNetを使用している。こちらはTCPでMessagePackによるRPCや物理オブジェクトの同期をするものだ。

ハードウェアとの連携は、主にUDPメッセージによる疎結合だ。ソフトウェアとハードウェアチームがあるため、プロトコルを決めて個別に開発してマージを行っている。

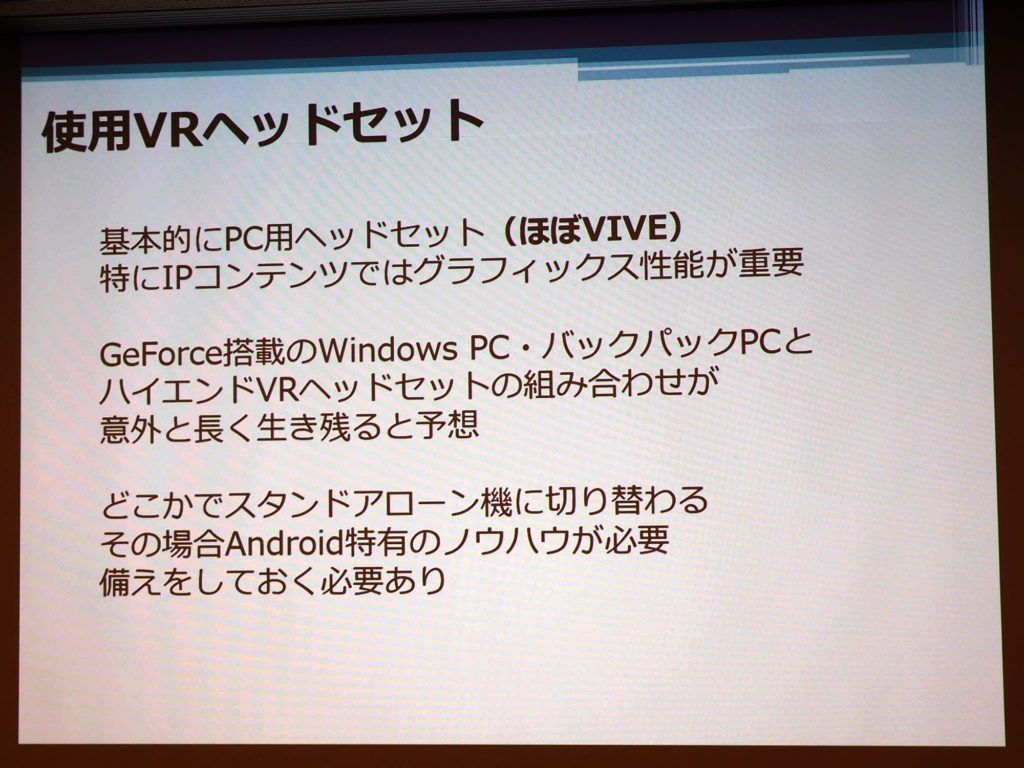

使用しているVRヘッドセットは、基本的に『Vive』だ。特にIPコンテンツではグラフィックス性能が重要となる。そのため、GeForce搭載のWindows PCとバックパックPCと、ハイエンドVRヘッドセットの組み合わせが、意外と長く生き残ると同社では予想している。

とはいえ、どこかのタイミングでスタンドアローン機に切り替わっていくのだが、その場合はAndroid特有のノウハウが必要になるため、備えておく必要があると考えているとのこと。

VRアトラクションはほぼネットゲームであるため、現在のローカルマルチプレイも、店舗間の空間共有やコンシューマー展開、究極的にはVRMMOというようになっていく。そうなっていったときに、ネットワーク・マルチプレイの技術が強く要求されることになるという。

これらはロケーションVRに限ったものではなく、VTuberの配信技術やARクラウドなどサーバサイドが必須なのだ。そのため、大規模スマホゲームやネットワークゲーム開発などのノウハウが貴重になっていくのだ。

そのため、VR=ヘッドマウントディスプレイ周辺の技術やデバイスによる体感提示の技術とばかり思っていると、間違える可能性があるという。

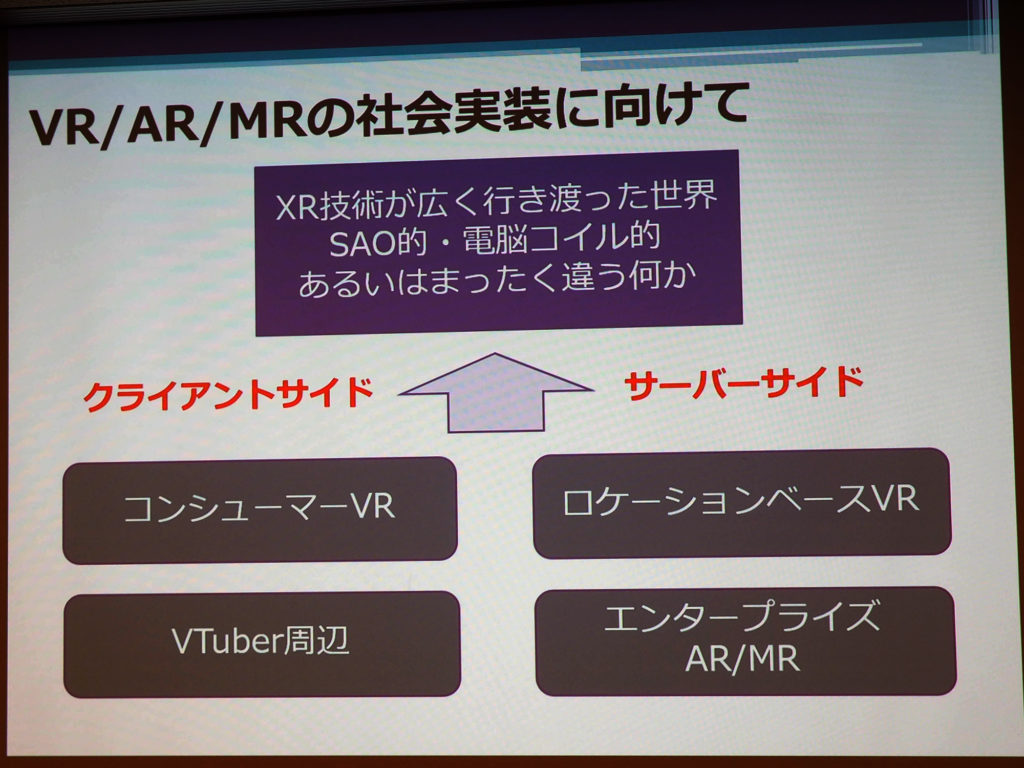

XR技術が広く行き渡った世界は、『ソードアート・オンライン』や『電脳コイル』といった作品で描かれているものとは、全く違う何かがくると古林氏はいう。そのために必要なものは、クライアントサイドとサーバサイドの両方の技術だ。

同社ではロケーションベースVRという舞台でユーザーを楽しませながら、この領域を磨いていくと語り、本セッションを締めくくった。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑紙の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。