05.19

【World MR News】[Unite Tokyo 2018]インパクトよりも日々使われるものを開発することが大事――Unityの医療と教育への応用

5月7日から5月9日までの期間、東京・千代田区の東京国際フォーラムで国内最大のUnityカンファレンスイベント「Unite Tokyo 2018」が開催された。その最終日の5月9日に行われた、東京大学医学部脳神経外科・金太一氏によるセッション「Unityの医療と教育への応用 ~ちょっと人を助けてみませんか?~」のレポートをお届けする。

写真)東京大学医学部脳神経外科・金太一氏。

脳神経外科医として17年活動している金氏。手術シミュレーションや医用3DCGの臨床応用などに、様々なソフトウェアを使用しているが、一番大切なことは役に立つことはもちろんのこと、日々使われる技術やシステムであることが重要であるという。

Unityの医療への応用は沢山報告があるが、本来はインパクト目当てで行うものではない。それよりも、毎日使われるものを開発することが重要なのだ。

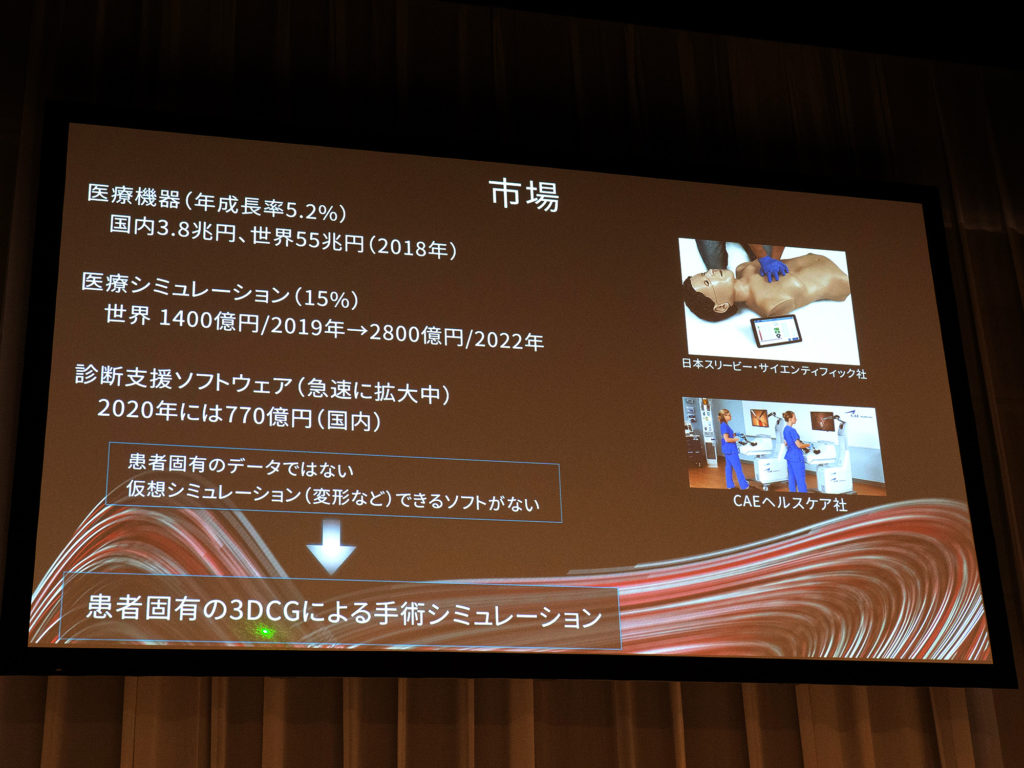

医療機器の市場は、世界で55兆円。医療シミュレーションは2800億円と大きくはないが、成長率は15パーセントと急速に拡大している。診断支援ソフトウェアも、法律が変わったことで出しやすくなっている。それよりこちらも急速に拡大中だ。

こうした医療シミュレーションは、実機を用いたものがほとんどである。ここで問題となるのは、患者個別のシミュレーションができないところだ。また、個別のデータを用いて仮想シミュレーションできるソフトも存在しない。

実際の手術に必要なものは、まず「知識」だ。また、どういった手術をするかという「戦略」も必要である。さらに、実際の手術室での「判断」も必要だ。よく言われる「手先の器用さ」は重要というよりも、外科医が器用なのは当たり前のことであるという。

つまり、術前の検討や戦略シミュレーションが非常に重要となってくる。そこで、医用3DCGのニーズが生まれてくるのだ。

なぜ手術シミュレーション医用3DCGが必要なのか?

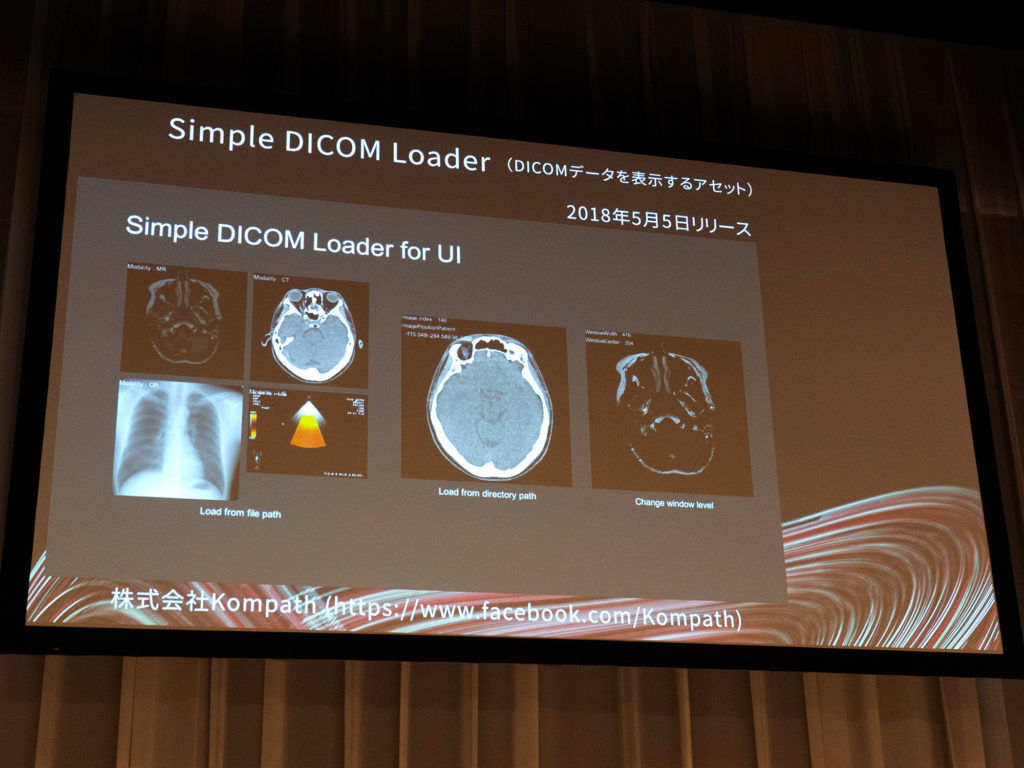

医用画像のフォーマットは、DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)という国際標準規格がある。すべての情報に個別の番号(タグ)が定められており、画素データのタグ番号のデータに格納されている。画像に変換する場合は、複数のタグ情報を組み合わせて画素を抽出して色を対応づける感じだ。

金氏は株式会社Kompathと協力し、DICOMデータを表示するアセット「Simple DICOM Loader」をリリースしている。これを利用することで、スクリプトを使用することなくDICOM画像を読み込むことができるようになる。

Unityを使ってDICOMデータを読み込み3DCGが作成できるアセットの「Hight Speed CPU-based Marching cubes」も近日リリース予定だ。

では、そもそもなぜ手術シミュレーション医用3DCGが必要になるのだろうか? まず課題のひとつとして、医用画像データの種類が多すぎるという点が上げられる。ひとりの患者に対して、CTなど数十種類、数千枚に及ぶ画像を外科医は手術前に見なくてはいけない。

これは非常に負担が大きいため、ひとつにまとめてしまいたいというニーズがある。こうした複数の医用画像データをフュージョンさせたものを、「医用融合3次元画像」と呼んでおり、金氏の研究はここから出発している。

様々な医用画像を読み込むと、位置ずれなどがあるため正規化相互情報量法を使ってレジストレーション(位置合わせ)を行う。領域をセグメンテーションして3次元化。医療ではボリュームレンダリングがメインだが、そこにサーフェイスレンダリングも加えて、シェーディングやテクスチャリングなどを加えている。そうして出来上がったCGに対して、組織を変形させたり削除したりする。

このような作業の流れは、早ければ30分程度で終わることもあるが、長いと数十時間かかってしまうこともあるのだ。さらに、これらは手術の前に作る必要があり、患者のデータは手術の数日前に取得される。そのため、実際には1~2時間でデータが作れないと、臨床で使われることはないという。

中でも時間がかかるのが、セグメンテーションだ。医用画像を、サクッと3次元化できるツールは現状存在しない。たとえば「リージョングローイング法」を使って脳をセグメンテーションしてみても、脳の外にある皮膚や骨まで選ばれてしまう。

また、正常なほうは問題ないが病気があるほうは画像で出にくい。そのため、自動でセグメンテーションすることはほぼ不可能だ。そのため時間がかかってしまうのである。

それでは機械学習を使えばいいという話もあるが、ここにも大きな問題があり、そもそもデータ自体があまり多くないのである。疾患データはさらに少なく、何千~何万といった機械学習は基本的に不可能だ。

そこで、あえて正常な人のデータ10例を元に機械学習させてみたところ、脳のしわなどもくっきりと出力されることがわかった。そうしたことから、活路を見いだせると金氏は考えている。

医用画像だけでは情報が足りない

医用画像はそもそもどれぐらいのクォリティなのかという疑問もあるが、これはあまりよく写っているとは言えないのが現状だ。理由はいくつかあるが、そもそも画像データ自体が白黒512×512×200の26万画素程度なのだ。これは1mmの血管がぎりぎり抽出できる程度というクォリティである。そして、脳神経外科手術で最も重要になってくるのが、この1mm前後の血管なのだ。

そのため、医用画像だけでは足りないのだ。また、もうひとつ重要な弱点があり、重要な組織はほとんど医用画像には写っていない。

それでは外科医はどうやって手術をするのかというと、足りない情報を頭の中で融合させて3次元化させるというようなことをするのだ。そのため、正しく3次元化できているかという検証方法もなければ、情報共有することもできない。すなわち、結果的に手術時のリスクも上がってしまう。

見えなければ作ればいいじゃないかということで、10数年かけて正常解剖モデルの作成にも取り組んでいる。データを作っただけでは意味がないので、手術で応用している。「iterative closest point法」を用いて、ポリゴンのレジストレーションを行い、様々なパラメーターを設定して変形のシミュレートも行う。

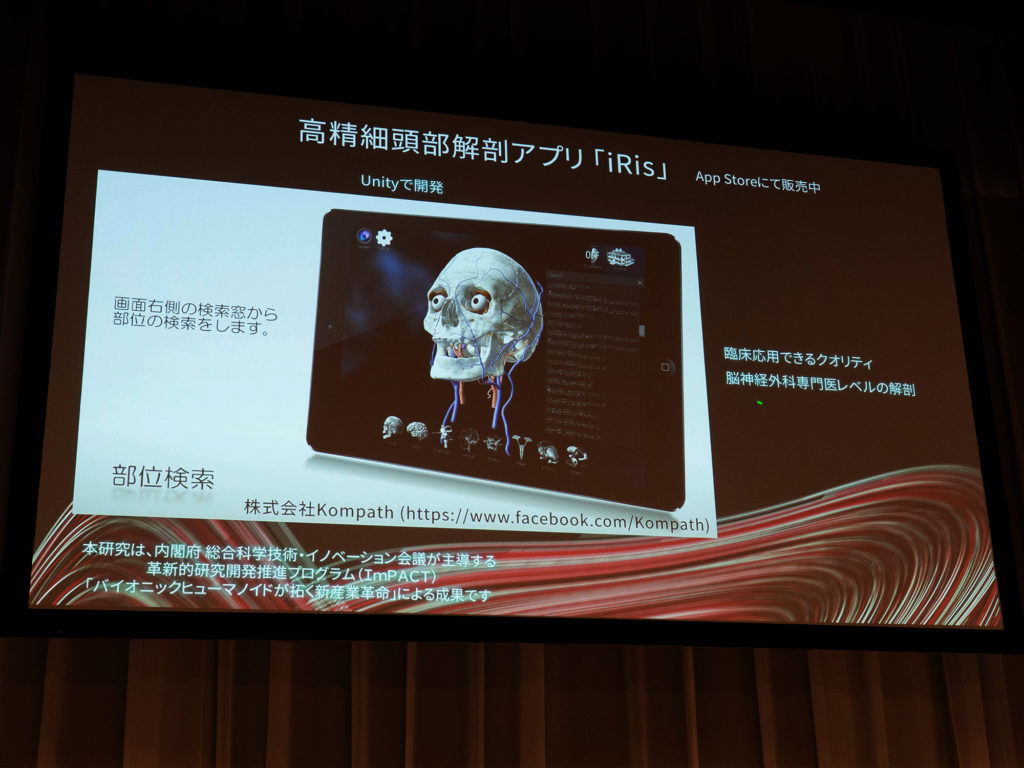

こちらも、高精細頭部解剖アプリ「iRis」として、昨年の8月にリリースしている。本アプリの特徴は、頭部に限定されてはいるが臨床に応用できるクォリティになっているそうだ。

課題の中には、診断と手術検討の違いもある。情報だけ入手できても、どうすればいいか教えてくれないと役には立たないのだ。現状手術をシミュレートできるソフトはなかったため、金氏はUnityで作ったという。

没入感を得るためにVRグラスに対応。さらに直感的に動かせるように、Leap Motionにも対応している。8症例で患者をシミュレーションし、6症例でシミュレーションの予想をしたクリップを実際に使用することができた。

クリップは100種類ほどある。ひとりの患者に試したクリップは捨てる必要があるので、3種類試すとそれだけで10万円のコストがかかってしまう。しかし、シミュレーションによってどのクリップを使えばいいか予測できるため、医療コストの削減にも繋げることができるのだ。

医療応用へのハードルは高くない

はたして、これらの医療への応用はハードルが高いのだろうか。金氏はこれに対して、ハードルは高くないという。

手術には、ひとりの患者に対して10種類以上の電子機器が必要だ。そこに医療画像操作の機器などが増えると、なかなか正確に扱うのは難しくなってしまう。そのため、操作性などのUIは非常に重要となってくる。

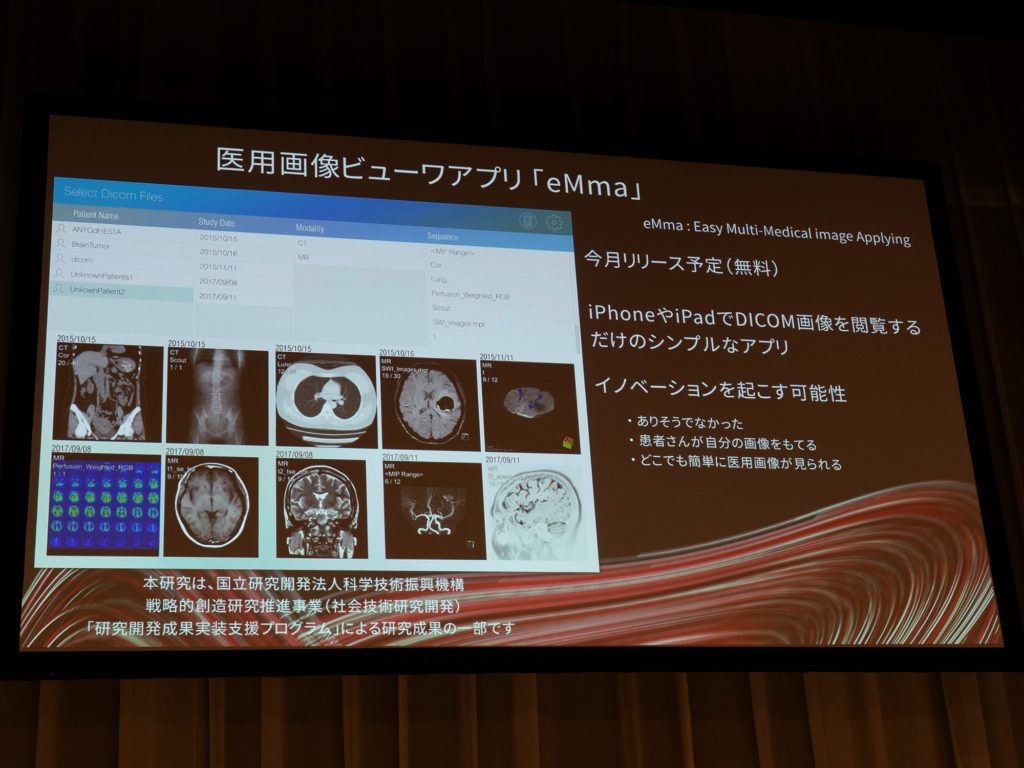

その一例としてUnityで作ったのが、医用画像ビューワアプリの「eMma」だ。これは、iPhoneやiPadでDICOMの画像を閲覧するだけのシンプルなアプリである。iTunesにフォルダを入れておくだけで、撮影日や患者、CTやMRIかなどの情報を自動で振り分けてくれる。こうしたアプリは、これまでありそうでなかったものだという。

シンプルなアプリではあるが、イノベーションを起こす可能性があると金氏はいう。このアプリにより、患者自身が自分の画像を持てるようになる。たとえば海外旅行の時に倒れてしまった場合、スマートフォンにこうした情報があれば医療に役立てることができる。

また、3Dのデータもシンプルに見られるようにするため医用3DCGビューワアプリ「Brain Viewer」も作成している。こちらは、手術書の付録として付けられているものだ。手術のやり方が書かれた本が多数あるが、テキストや動画はあるものの自分でいじってみて動かせることができるので、より深く理解することができるのである。

こうした医用3DCGを使うことに、物理的な整合性はあるのかという疑問を持つ人も多いことだろう。実際の脳は膜で覆われており組織くっついている。そのため、脳がやわらいか硬いかという情報あまり意味がない。

そのため、厳密さは重要ではなく、だいたい合っていればいいのだ。どのように変形させるのかというのは重要ではなく、その奥になにがあるかが重要なのである。

また、本物そっくりにする視覚的リアリティの追求だが、実際にはそれぞれの神経は区別がつきにくい。闇雲にリアリティを追求するよりも、視覚的には見やすさのほうが大事なのだ。

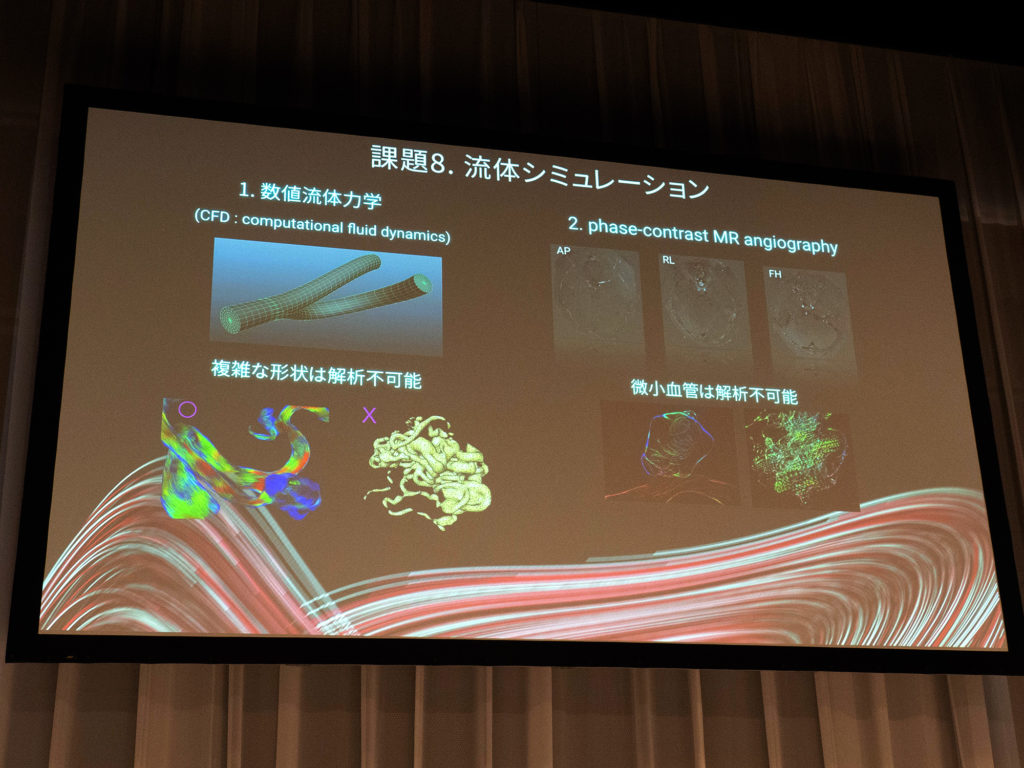

医療では、数値流体力学とMRIから流体をとることができる。これらは複雑な形状のものは、解析不可能だ。整体からとれる「phase-contrast MR angiography」のほうは、解像度が高くなく解析が不可能だ。このようにどちらも一長一短となっている。

しかし、手術で欲しい情報はもっとシンプルなものだ。手術で大切なのは、入ってくる動脈を遮断し、出ていく静脈を最後に遮断することである。そうでないと血が溜まってしまうためだ。

手術シミュレーションで重要なのは、そこまで正確な情報がいるわけではなく、どこから血管が流れてきてどこに出ていくのかがわかればいいのである。また、一番早いものを遮断することで、出血も少なくて済むのだ。

AR/MRや自動手術シミュレーションなどに応用

これまでのものの応用して、診断を支援するアプリ「Anatomical Knowledge Indicator」も製作している。医用画像から作った3DCGだが、こうしたものも現在開発中とのこと。Unityの教育への応用は非常にポテンシャルが高い。たが、注意が必要なのは現場で本当に役に立っているかどうかが重要であると、金氏はいう。

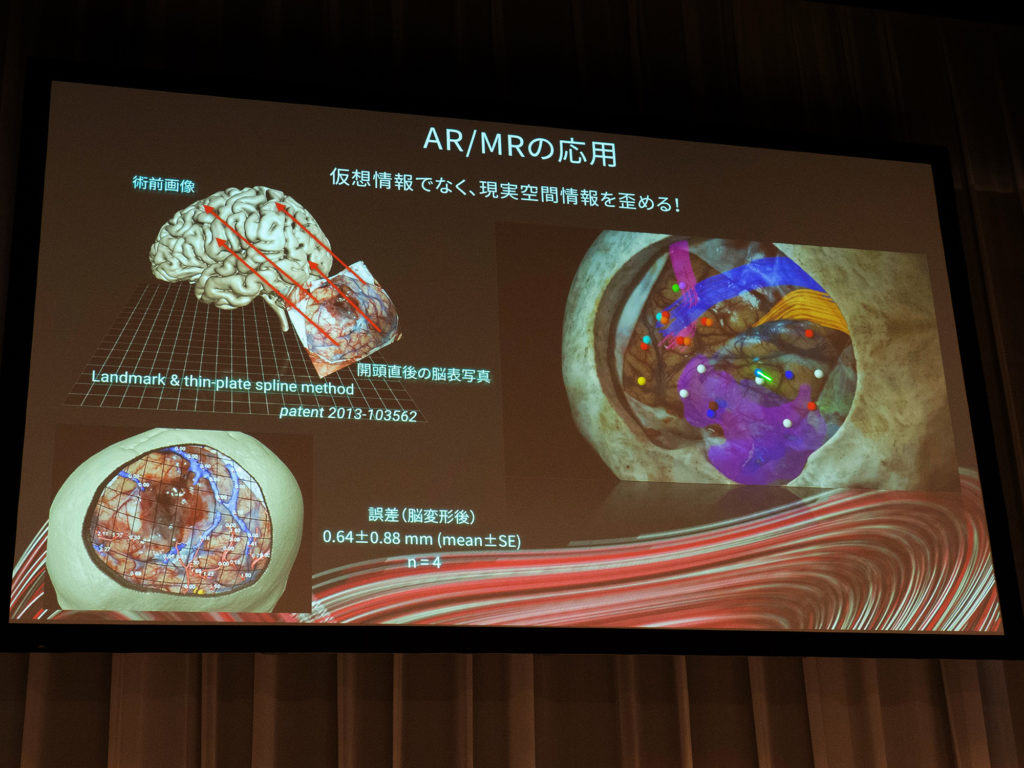

ARやMRへの応用だが、その昔ARで試したところ奥行き情報がなく錯覚しやすいなど問題点があった。手術では血管の場所が1度わかれば必要ではなくなるため、執刀医からじゃまといわれてしまったという。

そこで見方を変えて、現実空間のものを仮想空間に持ってくるようにしたという。脳が見えたときに写真を撮影してCGに貼り付け、情報を記録するようにしている。

また、株式会社ポケット・クエリーズと共同で自動手術シミュレーションの「Hana」も開発中だ。こちらは、「Homunculus Artificial-intelligented Navigating to Accuracy」の頭文字を取って名付けられている。綺麗なCGを作るのが目的ではなく、どうやって手術をするのかという情報を自動化したものである。

金氏は、あえて医療を知らないところと手を組んでみたかったという。そこで多くのアイデアが生まれている。現在は開発中だが、エキスパートシステムとディープラーニングを組み合わせて作っていく予定だ。

たとえばこの「自動手術シミュレーション」では、上手な人に操作を行ってもらったシナリオデータを、CSVなどで出力することができる。それを異なる症例にあてがったり、あるいは経験の浅い人が見てどこを修正すべきか判断したりすることができる。

今後手術ロボットのようなものが実用化されていく時代がくると思われるが、このようなロボットにもリハーサルは必要だと金氏はいう。そうしたものにも、この自動手術シミュレーションが応用できると考えているそうだ。

最後に金氏から、「非連続イノベーションを起こすには、異分野間の連携が重要だ」というメッセージが語られ、本公演は締めくくられた。

Photo&Words 高島おしゃむ

コンピュータホビー雑誌「ログイン」の編集者を経て、1999年よりフリーに。

雑紙の執筆や、ドリームキャスト用のポータルサイト「イサオ マガジン トゥデイ」の

企画・運用等に携わる。

その後、ドワンゴでモバイルサイトの企画・運営等を経て、2014年より再びフリーで活動中。